Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 24 enero 2013

Categorías: Derechos, Política

Otras etiquetas: catalunya, independencia, nacion, oriol llado, soberanismo

Sin comentarios »

Hay una aproximación del nacionalismo catalanista que da por sentado que Catalunya es un territorio/colectivo/cultura cuya naturaleza, cuyo estado natural de las cosas, es ser un estado independiente dentro de unas fronteras delimitadas (Principado Catalán, Países Catalanes, etc.) y cuya lengua materna y predominante es el Catalán.

Hay una aproximación del nacionalismo españolista que da por sentado que Catalunya es un territorio/colectivo/cultura cuya naturaleza, cuyo estado natural de las cosas, es ser una región o parte de otro territorio mayor, España, cuya lengua materna y predominante es el Castellano y, a veces, también, el Catalán.

Ambas aproximaciones se me antojan harto arbitrarias. Tan arbitrario es fijar la naturaleza de Catalunya en el territorio/colectivo/cultura contemporáneo a Wifredo el Velloso, Jaime I o Francesc Macià, como arbitrario es fijarla en Carlos I, Felipe V o Juan Carlos I. Según este proceder, nada nos impide ir hacia atrás en el tiempo hasta la publicación del Forum iudicum, reivindicar la nación Layetana, o identificarse uno con Pau, el Pierolapithecus catalaunicus dels Hostalets de Pierola.

Negar estas arbitrariedades nos resguarda de otras afirmaciones tendenciosas fundamentadas en la misma interpretación parcial e interesada de la historia: todos los españoles y los catalanes de hoy en día llevan en sus venas las sangre genocida y esclavista de los «conquistadores» de América, sus antepasados del s.XVI; o todos los españoles y los catalanes de hoy en día llevan en sus venas las sangre xenófoba y antisemita y antimorisca de las «expulsiones» y persecuciones de los siglos XV y XVII (por mencionar solamente dos). Y así, todas las tropelías cometidas por individuos con los que la mayoría tenemos poco o nada que ver, tanto en términos de linaje como de ideología.

Estas aproximaciones arbitrarias — aquella una, aquella otra, y estas últimas — tienen en común un tajante desprecio por la libertad de elección, de ser y de sentir de quienes están vivos, aquí y ahora, y que conviven en un territorio, en una comunidad y en una cultura que se tejen a diario, invariable en lo que dura un abrir y cerrar de ojos, tremendamente cambiante en lo que va de una generación a otra.

Decíamos en Nacionalismos de ser, independencias de estar que, desde un punto de vista rousseauniano, los estados se construyen día a día, cuando cada día por la mañana, al levantarse, sus habitantes deciden firmar, hoy sí y mañana también, un contrato social que les permita organizarse y conseguir objetivos que, de forma individual, jamás conseguirían alcanzar.

Pensar en los estados, las naciones, las culturas como algo que puede delimitarse y fijarse en un tiempo y en un espacio determinados, más que progresista, es reaccionario, por mucho que quiera interpretarse en términos cronológicos de estrategia de futuro. Una nación o un estado no pueden construirse en términos de volver al «estado natural» de las cosas, o de vencer las barreras que franquean el camino hacia ese «estado natural». Ni tan solo de convencer a quienes, formando parte de ese territorio, cultura y comunidad, no ven tan natural ese arbitrario «estado natural» con el que una parte ha (re)definido una nación.

En este sentido, se me antoja tan pernicioso quien niega la posibilidad de firmar nuevos contratos sociales — cada día, si hace falta — como quien cree que solamente hay un contrato legítimo, y que quienes firmaron otra versión o bien la impusieron a sangre y fuego, o son pobres infelices que no supieron leer la letra pequeña solo inteligible para unos pocos elegidos.

Me gustaría ver un abandono de apriorismos y arbitrariedades, de apelaciones a un pasado de longitud variable, de visiones parciales de un presente sesgado. Me gustaría pensar que nos levantamos y las calles están por poner, que se puede decidir de hoy en adelante (para más adelante volver a decidir, una y otra vez) y que todas las cláusulas del contrato están por escribir. Sin letra pequeña, sin contratos heredados, sin vasallajes. Y esto vale para todos: ni hay una única Catalunya a la que se llega por una inevitable independencia, ni por no ser única es inexistente.

PS: Gràcies, Oriol, per la teva serenor.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 30 septiembre 2012

Categorías: Derechos, Política

Otras etiquetas: 11s2012, autodeterminacion, catalunya, independencia, soberanismo

4 comentarios »

El no-debate alrededor del derecho a la determinación y la independencia de Catalunya sigue siendo un partido de tenis entre dos cuestiones distintas: la legitimidad y la legalidad. Y mientras no se consiga estar en un mismo plano, es difícil que haya un debate digo de ser llamado tal y, sobre todo, constructivo.

Por una parte se encuentra la legitimidad, lo que es justo, lo que tiene el apoyo de la ciudadanía. Y el soberanismo (no confundir soberanismo con independentismo) ahora mismo goza del apoyo de una holgada mayoría: entre un 71,3% y un 83,9% apoyarían la realización de un referéndum de autodeterminación en Catalunya (lo que, insisto, no necesariamente implica que votaran que sí, opción que se ha situado, apenas unos puntos por encima del 50% en las últimas encuestas, aunque de forma constante y con tendencia a crecer).

Por otra parte tenemos la legalidad, lo que está dentro de la Ley, lo que esta permite. Y la Ley no permite hacer un referéndum de autodeterminación de ninguna de las maneras. La Ley permite:

- Hacer un referéndum para consultar (es, pues, no vinculante)

decisiones políticas de especial trascendencia

(artículo 92 de la Constitución). El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados

.

- Se puede también realizar un referéndum cuando el objeto de este sea reformar la Constitución, ya sea parciamente (artículo 167 de la Constitución) o en su totalidad (artículo 168 de la Constitución). En el primero de los casos, el referéndum se aprobará por una mayoría de 3/5 en el Congreso y en el Senado o de 2/3 en el Congreso.

- Por último, deben convocarse referenda para cuestiones relacionadas con la iniciativa del proceso autonómico y aprobación de estatutos (artículo 151 de la Constitución) o reforma de los estatutos de autonomía (artículo 152 de la Constitución).

No hay, pues, cabida, dentro de la legislación vigente, para que un presidente autonómico convoque un referéndum sobre la autodeterminación. La única forma de hacerlo sería que lo hiciese el Presidente del Gobierno amparándose en el artículo 92, el que habla de las decisiones políticas de especial trascendencia

. Cuando el eurodiputado Alejo Vidal-Quadras pide intervenir Catalunya con la Guardia Civil

no hace otra cosa que exigir un escrupuloso cumplimiento de la legalidad (aunque sea de la forma más primaria conocida, dicho sea de paso).

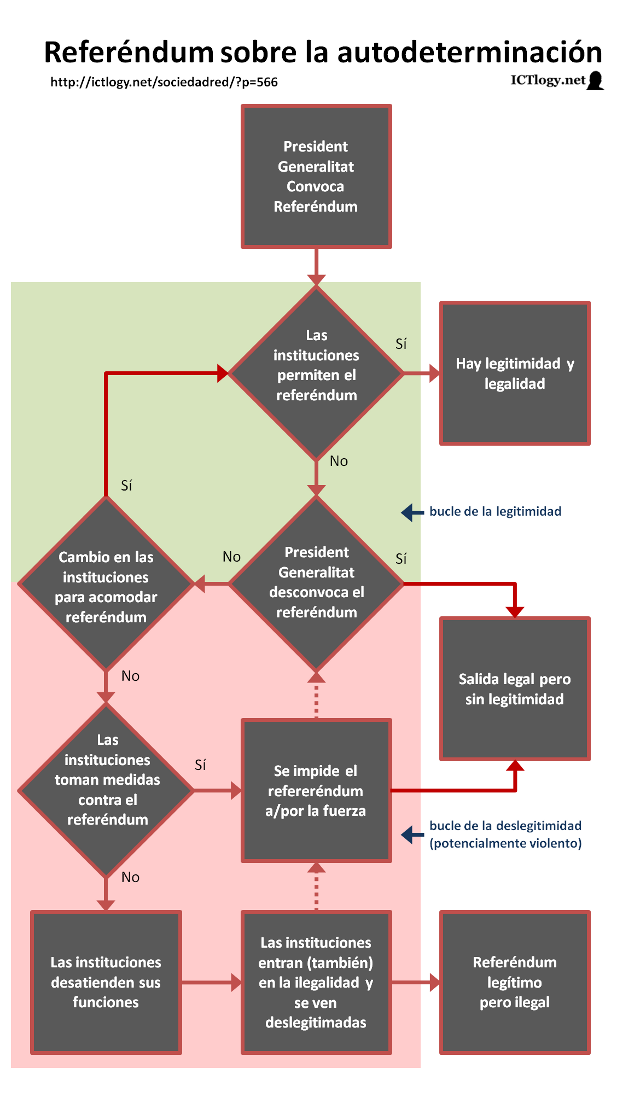

El esquema de las posibles opciones que presenta la convocatoria de un referéndum de autodeterminación puede parecerse al siguiente:

Como esquema que es, adolece de la simplificación de los matices. Vemos que hay tres salidas principales: un referéndum legítimo y legal; un cumplimiento de la Ley que conlleva la no realización de la consulta, llevándose con ello por delante la legitimidad de dar voz a la ciudadanía; y un referéndum legítimo que, por ilegal, se lleva por delante la legitimidad del gobierno y las instituciones democráticas estatales.

Vale la pena hacer hincapié en dos puntos de este esquema.

El primero — sombreado en rojo — que he venido a llamar «bucle de la deslegitimidad«. Dicho bucle — que transita por las líneas de puntos hasta encontrar una salida en la desconvocatoria del referéndum o su realización de forma no permitida — consiste en el conocido juego de la gallina: a ver quién es el primero que se apea de su posición, subiendo cada vez más las apuestas y, con ello, el riesgo de tener un fin violento al bucle. Este fin violento puede ser de muchas naturalezas: por una parte, las fuerzas del orden se enfrentan a quien quiere realizar la consulta contra viento y marea (el caso de la Guardia Civil tomando Catalunya); por otra parte, quienes querían hacer la consulta inician protestas al ver sus voces acalladas (cualquier manifestación con final violento es un buen ejemplo); por último, los ciudadanos que ven a su gobierno flaquear ante la presión popular, deciden que ellos son más fuertes que las instituciones (el caso más tristemente ilustre, el golpe de estado de 1936). Estos tres casos se deben, en el fondo, a lo mismo: la falta de legitimidad en las distintas instituciones democráticas (gobiernos, parlamentos, consultas a la ciudadanía) dan paso, por activa o por pasiva, a la violencia.

El segundo punto a tener en cuenta es que fuera de ese bucle de la deslegitimidad hay un «bucle de la legitimidad» — sombreado en verde — que a menudo pasa desapercibido. Se trata de todo ese espacio que hay entre la inmovilidad y la violencia: el debate y la negociación, la democracia. Si bien es cierto que las posiciones están muy enrocadas para que ese diálogo fluya, hay, al menos, dos consideraciones a tener en cuenta de cara a los próximos meses:

- ¿Cuál es el coste de forzar un referéndum a toda costa? ¿Puede la legitimidad de las razones pagarse con violencia? No es una pregunta retórica: la opción de una respuesta violenta por parte del Estado es real. Es posible que tenga una baja probabilidad, pero la opción está ahí.

- ¿Cuál es el coste de evitar un referéndum a toda costa? ¿Cuánta violencia puede justificarse para mantener intacta la Constitución? Igual que antes, la pregunta no es retórica en absoluto. El 11 de septiembre de 2012 muchos ciudadanos salieron a la calle no para interpelar al Gobierno del Estado, sino a las instituciones catalanas en un síntoma inequívoco de ruptura del diálogo.

Cuando se demoniza el uso de la fuerza por parte del Estado para evitar el referéndum, esta es una crítica hecha desde la legitimidad (¡y hacia la paz!) pero contra la legalidad. Y hay quién solamente piensa en términos de legalidad. Y hay quién cree que la Ley está por encima de todo, hasta de las voluntades de quienes la forjaron.

En mi opinión, atacar la legalidad es atacar el síntoma, no la enfermedad. Creo que sería más eficaz (y más prudente) atacar la inoperancia de la legalidad para afrontar los nuevos problemas de la sociedad. En lugar de criticar el uso de la fuerza (síntoma), criticar el no acomodo de la Ley… para que no haya que usar la fuerza.

La defensa de un derecho — a la autodeterminación, a la sanidad universal, a la educación pública, a la igualdad de oportunidades… — debe, en mi opinión, ir a la raíz de la injusticia, no a sus segundas derivadas.

Considero que los soberanistas catalanes harían bien no en pedir celebrar un referéndum, sino en pedir que se pueda hacer dentro de la legalidad. La legitimidad ya la tienen.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 14 septiembre 2012

Categorías: Política

Otras etiquetas: 11s2012, catalunya, independencia, soberanismo

3 comentarios »

Hay dos argumentos en las luchas nacionalistas — en general, y en concreto en el nacionalismo catalán contra nacionalismo español, y viceversa — que, por irresolubles, son totalmente espurios.

El primero se refiere a la ordenación territorial presente (¿está Catalunya dentro de España ahora?) contra la existencia de una ordenación territorial pasada distinta (¿estuvo Catalunya en el pasado dentro de España?). Dado que se juega en dos planos del tiempo distintos, el dilema no tiene solución. Por otra parte, como el marco temporal se fija de forma totalmente arbitraria, es fácil encontrar tantos casos como opiniones queramos respaldar: una España unida, una Catalunya soberana, media Catalunya y media España árabes y las otras respectivas mitades visigodas, una península romana… y así hasta el Paleolítico, donde constatamos que en unas sociedades eminentemente nómadas, la ordenación del territorio y sus fronteras eran algo poco menos que irrelevante.

El segundo punto de desencuentro irresoluble se refiere a la existencia de una nación catalana (o española). Más allá de lo que dice la etimología de «nación» (los nacidos en un lugar), se suman a esta definición territorial otros rasgos como la cultura y la lengua. Hay, al menos, dos motivos por los cuales el debate sobre si hay una nación catalana o una nación española es irreconciliable. El primero porque las inexistentes fronteras entre Catalunya y el resto de la península son de una gran porosidad, cruzándose hasta la saciedad especialmente a partir de (por poner una fecha aleatoria) el desarrollismo español de la segunda mitad del s.XX. La definición de nación como los nacidos en un territorio, y que comparten cultura y lengua sirve igual para definir, por construcción y dentro del territorio catalán (o español del nordeste peninsular), tanto a la nación catalana como a una parte de la nación española, sin que podamos separar a los unos de los otros (si es que los hay, que es el meollo del debate). El segundo motivo porque, ante un mundo con cada vez mayor movilidad, el concepto de nación es cada vez más endógeno, más personal, más subjetivo: ahí están las naciones judía o romaní como ejemplos paradigmáticos. Y lo que es endógeno y personal no puede ser definido en términos objetivos y, en consecuencia, acordar una definición consensuada y del agrado de todos.

Hasta aquí, dos aproximaciones irresolubles a estos nacionalismos que se definen por «ser»: ser un territorio, ser una nación.

Hay una segunda aproximación, mucho más pragmática a la vez que prosaica, que se basa en un «estar» y al que Jean-Jacques Rousseau denominó Contrato Social. El contrato social no es más que un matrimonio entre muchos, en el que estos muchos deciden renunciar a algunas libertades a cambio de un bien mayor fruto del vivir en comunidad, compartir determinados recursos y someterse a la coordinación o gobierno de una institución superior: el Estado.

Como cualquier contrato, el matrimonio puede romperse si uno de los cónyuges así lo desea. A veces tiene solución, a veces no la tiene.

El contrato social lo suscriben (hipotéticamente) todos y cada uno de los ciudadanos en el día a día. Cuando un ciudadano decide romper el contrato, lo hace marchándose del ámbito de influencia de dicho Estado. Como, por norma general, no puede vivir completamente aislado del resto de ex-compatriotas que siguen subscribiendo el contrato ni puede llevarse la casa y las tierras consigo, lo que en la práctica tiene que hacer es abandonar el país.

Pero cuando son muchos los que quieren romper ese contrato y, además, viven adyacentes los unos de los otros, lo que sí pueden hacer son dos cosas al mismo tiempo: romper el contrato social que tenían inicialmente con otros ciudadanos y firmar uno nuevo solamente entre ellos.

Un estado de derecho se basa en los pactos (leyes, contratos) firmados entre los ciudadanos. Más allá de otras definiciones de España y Catalunya (totalmente legítimas, por supuesto), España y Catalunya son un contrato, un contrato social. Ante la posibilidad de ruptura del contrato, lo que prima en un estado de derecho no es si las personas son esto o son aquello, ni la historia ni los sentimientos personales, sino si las partes desean o no cumplir un contrato, si las personas quieren estar o no. El soberanismo y la independencia son una cuestión, sobre todo, de querer estar. Y si el contrato no es satisfactorio, o bien se cambian las cláusulas o se da por finiquitado.

Y, probablemente, la mejor forma de saberlo, de saber si el contrato es válido, es preguntando educadamente. Sin disquisiciones gordianas ni aspavientos. Y lo que salga, sea.