Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 21 marzo 2013

Categorías: Política, SociedadRed

Otras etiquetas: segunda_transicion

1 comentario »

Esta es una entrada en seis partes sobre el, según muchos indicios, cambio de tendencia en el clima político que se da a partir del punto de inflexión que suponen las elecciones del 14 de marzo de 2004. En esta serie se tratarán, en este orden, la elección de la intención de voto como síntoma del cambio de etapa, la creciente desafección política, la crisis del bipartidismo, la existencia o ausencia de alternativas al bipartidismo, la forma cómo se retroalimenta la desafección y, por último, unas conclusiones a la luz de la creciente participación en la política extrarepresentativa.

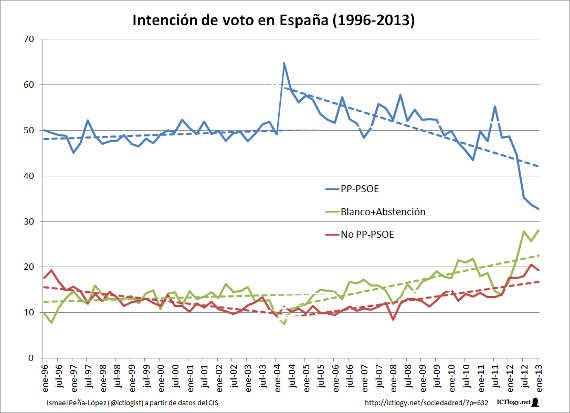

Como último ejercicio queremos plasmar en una única gráfica la intención de voto para los tres grupos que hemos analizado en este análisis: el bipartidismo representado por el conjunto PP-PSOE, el agregado de las alternativas políticas a ese bipartidismo, y la desafección como suma de abstencionistas y voto en blanco. La mayoría de cuestiones han sido ya comentadas, pero la visión de conjunto todavía puede aportarnos algún punto de vista distinto.

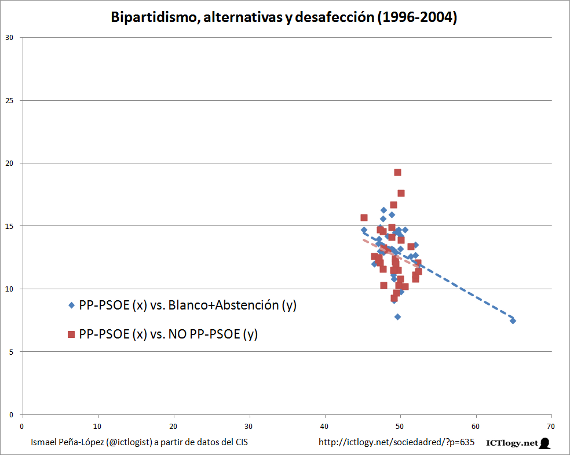

En la primera gráfica presentamos, para la etapa 1996-2004, las dos comparaciones bipartidismo-alternativas y bipartidismo-abstención. Como hemos visto, en esa primera etapa hay una suerte de calma chicha, con pocas variaciones en la intención de voto en todo el espectro político, y muy especialmente en lo que se refiere a los dos partidos mayoritarios.

Las líneas de tendencia, aunque están dibujadas, solamente aportan aproximaciones muy groseras a la relación entre las variables, por mucho que vayan en el sentido que nos dicta la intuición.

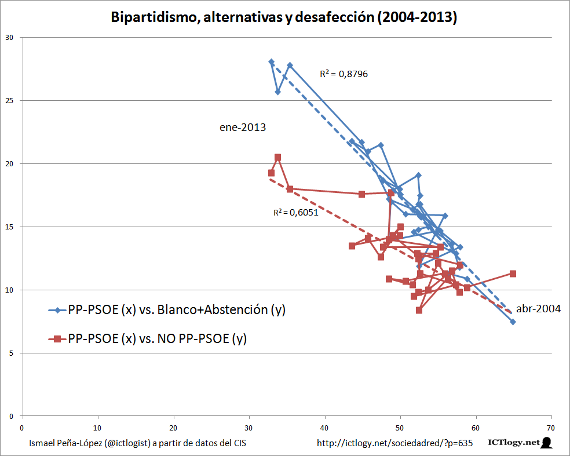

Una vez más, la etapa que va de abril de 2004 a enero de 2013 se ve muy distinta a la anterior.

La gráfica anterior nos dice — o ya, a estas alturas, nos viene confirmar — al menos dos cuestiones muy importantes.

La primera el incremento en la variabilidad o en la fluctuación de la intención de voto en lo que se refiere al bipartidismo. Esta variabilidad, además, viene acompañada de una mayor fluctuación que la que observábamos en la etapa anterior tanto para los partidos minoritarios como para el conjunto de la abstención y el voto en blanco.

La segunda, y más interesante, es ver cómo, la pérdida de intención de voto a favor del bipartidismo va en paralelo a un incremento de intención de voto a partido alternativos o de voto en blanco y abstención. No obstante, la tasa de crecimiento de la abstención y voto en blanco es tres veces superior al voto que recogen los partidos minoritarios. Dicho de otro modo, por cada 4 votos que pierden PP y PSOE, solamente uno va a otro partido minoritario, mientas que 3 se «pierden» en la abstención o el voto en blanco.

Hay, cómo mínimo, dos preguntas que estos datos dejan en el aire y que sería esencial poder responderse.

La primera es por qué los partidos distintos al PP y el PSOE no son capaces de absorber la desafección que aparentemente han generado estos dos partidos mayoritarios, por qué el bipartidismo se rompe a favor de la desafección. Por supuesto, sabemos que la desafección se ceba también en aquellos partidos, pero lo que no sabemos es el porqué. Dado que han aparecido casos de corrupción solamente en alguno de ellos — pero ni generalmente de forma numerosa ni, por supuesto, en todos los partidos — podemos descartar este factor como, al menos, el más importante. Así la cosas, cabría ver hasta qué punto el programa y la organización interna de los partidos — de todos los partidos — no es el causante de la desafección, a la que hay que añadir otros factores en el caso del PP y el PSOE.

La segunda pregunta es dónde van todos los votantes que se abstienen. Sí, van a la abstención, o a la desafección, pero… ¿todos? ¿Todos los que antes estaban más o menos movilizados pasan a desmovilizarse? ¿Tanta resignación o desesperanza? Si es así, es realmente preocupante. Podría darse el caso, no obstante, de que esa desafección no sea tal, sino que sea unicamente desafección por las instituciones, pero no por la política. Habría que preguntarse si, al contrario de renunciar a la política, esa desafección ha ido en realidad a alimentar la participación en la política extrarepresentativa, a saber: asociaciones, plataformas, asambleas y todo tipo de movimientos sociales. Es una hipótesis de lo más interesante.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 20 marzo 2013

Categorías: Política

Otras etiquetas: segunda_transicion

Sin comentarios »

Esta es una entrada en seis partes sobre el, según muchos indicios, cambio de tendencia en el clima político que se da a partir del punto de inflexión que suponen las elecciones del 14 de marzo de 2004. En esta serie se tratarán, en este orden, la elección de la intención de voto como síntoma del cambio de etapa, la creciente desafección política, la crisis del bipartidismo, la existencia o ausencia de alternativas al bipartidismo, la forma cómo se retroalimenta la desafección y, por último, unas conclusiones a la luz de la creciente participación en la política extrarepresentativa.

Hasta ahora hemos visto cómo parece haber un punto de inflexión en la intención de voto alrededor de la fecha de las elecciones legislativas del 14 de marzo de 2004. Este cambio de tendencia nos muestra de forma bastante clara cómo la estabilidad de la abstención y el voto en blanco se rompe para empezar a crecer de forma acentuada. Por otra parte, vemos también cómo, en paralelo, la intención de voto a los partidos mayoritarios emprende una caída considerable, provocando una evidente pérdida de poder (y legitimidad) del bipartidismo imperante desde al menos 1996 (fecha hasta donde llegan los datos en el pasado).

La pregunta que seguramente toca hacer en este momento es, efectivamente, qué sucede con el resto de opciones políticas ante esta caída del bipartidismo. Por una parte, ya hemos visto que dichas alternativas recogían parte de la fuga de votos (realmente de intención de voto para el caso que nos ocupa) del bipartidismo. Veíamos, no obstante, que si bien recogían parte de esa intención de voto, no se trataba, en efecto, más que de una parte. ¿Cuál es, pues, la relación entre los partidos minoritarios y la abstención? ¿Pierden los partidos minoritarios votos para cederlos a la abstención?

Alternativas y abstención

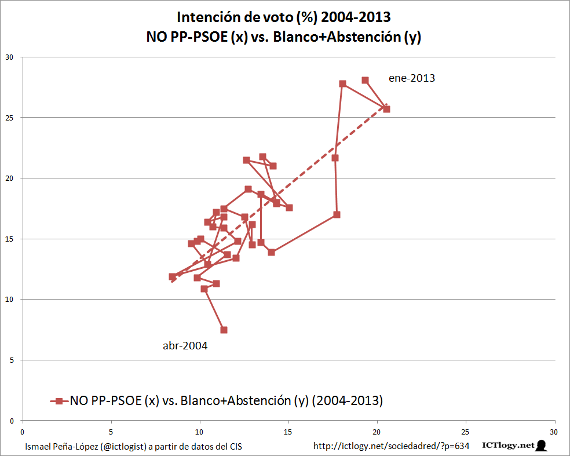

Como hemos hecho con anterioridad, vamos a comparar dos variables — en este caso el agregado de los partidos minoritarios y la abstención y el voto en blanco — y su evolución en las dos etapas de nuestro análisis: 1996-2004 y 2004-2013.

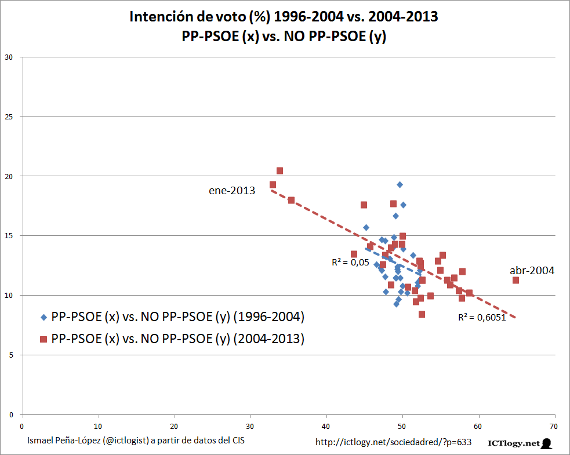

En la siguiente gráfica se muestra la intención de voto para el conjunto de partidos menos el PP y el PSOE (en la gráfica, NO PP-PSOE) en comparación con la intención de votar en blanco o de abstenerse. A simple vista es una gráfica parecida a la que comparaba el PP-PSOE con la abstención y voto en blanco. Hay, no obstante, dos diferencias importantes. La primera es la mayor variación en la intención de voto de los partidos minoritarios respecto al PP-PSOE. La segunda, y más interesante, es que esa variación — y al contrario de lo que sucedía en el caso del bipartidismo — sí parece tener una cierta relación con la desafección. Aunque es una relación muy tenue, sí es más del doble de importante (más adelante veremos los coeficientes de correlación) que la relación bipartidismo-desafección. No obstante, importante o no, vale la pena fijarse en el signo de los cambios: a más desafección, menor intención de voto a las alternativas al bipartidismo, y viceversa. Es decir, el mismo signo que sucede con el bipartidismo. O, dicho de otro modo: en la etapa 1996-2004 las fuerzas políticas más que competir entre ellas parecen crecer o decrecer en intención de voto en función de su éxito para movilizar a los abstencionistas. La arena política parece tener un statu quo estructural y solamente la entrada de nuevos votantes parece poder alterar las cosas.

Pero este orden de cosas se altera y cómo a partir de 2004.

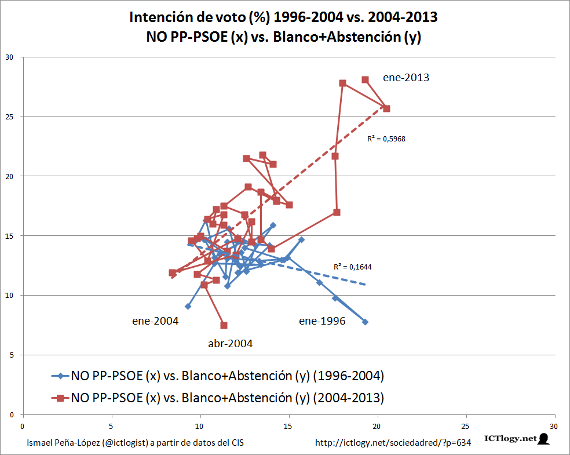

Además del evidente salto en la intención de abstenerse y votar en blanco, que ya hemos comentado, también se constata una mayor movilidad en la intención de voto a los partidos minoritarios. Los más importante, no obstante, es el cambio en el signo entre la relación de las variaciones de la desafección con las variaciones en la intención de voto de las alternativas al bipartidismo. Para la etapa 2004-2013, desafección y alternativa al bipartidismo se mueven en la misma dirección: el crecimiento de la abstención va acompañado de un crecimiento de las alternativas al bipartidismo. Lo vemos mejor en la siguiente gráfica, que superpone ambas etapas: en azul, la comparación entre las alternativas al bipartidismo y la desafección para la etapa 1996-2004; en rojo, la comparación entre las alternativas al bipartidismo y la desafección para la etapa 2004-2013.

En esta superposición se ve cómo, a pesar de tener relaciones débiles y, en general, moverse dentro de fluctuaciones pequeñas, se invierte la tendencia: mientras en la primera etapa las alternativas al bipartidismo parecen beber de la abstención, en la segunda etapa la variación de ambas intenciones de voto parecen responder a las mismas causas, ya que se mueven en el mismo sentido. En mi opinión, esta gráfica muestra como pocas otras esa incipiente crisis del bipartidismo.

En definitiva, vemos aquí el otro punto de vista de una afirmación que ya habíamos hecho con anterioridad: si bien la crisis del bipartidismo es en parte respondida por un cierto incremento de la intención de voto a favor de otras fuerzas políticas minoritarias, estas fuerzas, y a diferencia de lo que sucedía antes de 2004, a partir de ese año compiten con la desafección para recabar el voto perdido del bipartidismo.

O, dicho de otra forma, el periodo 1996-2004 se caracteriza por una gran estabilidad tanto del bipartidismo como de la evolución de todas las formaciones políticas en conjunto. Cuando crece la desafección, todos los partidos salen perdiendo y viceversa: cuando hay movilización, todos salen beneficiados. A partir de 2004, esta lógica cambia completamente. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, pasan a moverse en paralelo (y hacia abajo en intención de voto) y el resto de partidos se desmarcan para pasar a evolucionar a la contra y en el mismo sentido que la abstención: a más castigo al bipartidismo, más abstención pero también más voto a partidos alternativos. No «todos los partidos son iguales».

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 19 marzo 2013

Categorías: Política

Otras etiquetas: segunda_transicion

3 comentarios »

Esta es una entrada en seis partes sobre el, según muchos indicios, cambio de tendencia en el clima político que se da a partir del punto de inflexión que suponen las elecciones del 14 de marzo de 2004. En esta serie se tratarán, en este orden, la elección de la intención de voto como síntoma del cambio de etapa, la creciente desafección política, la crisis del bipartidismo, la existencia o ausencia de alternativas al bipartidismo, la forma cómo se retroalimenta la desafección y, por último, unas conclusiones a la luz de la creciente participación en la política extrarepresentativa.

Visto el cambio de tendencia de la desafección a partir de las elecciones legislativas de marzo de 2004, cabría ver qué relación ha tenido la acentuación del crecimiento de la abstención respecto el bipartidismo hegemónico de 1996 a 2004. Aunque ya hemos visto que una buena parte de la desafección se alimentaba de la intención de voto del PP y el PSOE, cómo mínimo habría que aclarar dos aspectos: (1) si realmente ha habido un cambio de tendencia también en el bipartidismo y (2) si guarda alguna relación, como decíamos, con el cambio de tendencia de la abstención así como con la intención de voto a favor del resto de formaciones políticas en su conjunto.

Bipartidismo y abstención

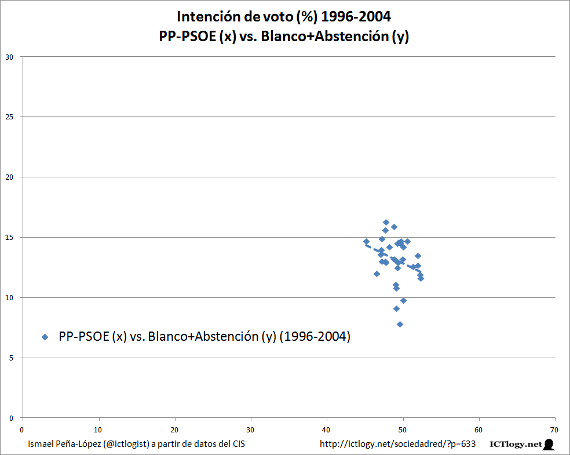

En la siguiente gráfica presentamos la comparación, de enero de 1996 a enero de 2004, entre la intención de voto al agregado PP-PSOE y la intención de abstenerse y votar en blanco (también conjuntamente). Los valores de la intención de voto de los primeros (en tanto por ciento) se presentan en el eje de abscisas, mientras que la abstención se presenta en las ordenadas.

Es fácil ver, por una parte, que en esta etapa ni el bipartidismo ni la desafección sufren grandes cambios, oscilando ambas en un entorno de cerca de diez puntos. Por otras parte, y que es lo más relevante, no parece haber una clara relación entre los cambios de una y otra variable: no siempre que crece o decrece la intención de voto a favor del PP-PSOE lo hace la abstención ni en signo contrario (que sería lo esperable) ni en signo contrario. Dicho de otro modo: de 1996 a 2004 ni hay grandes cambios en el bipartidimo y la abstención ni las pequeñas oscilaciones parecen estar relacionadas.

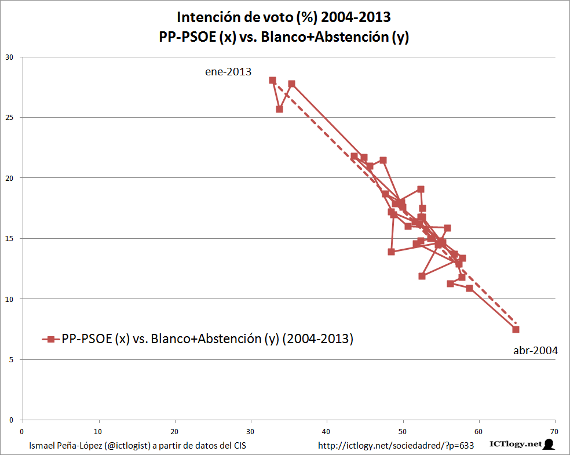

No sucede así de abril de 2004 a enero de 2013:

Lo primero que salta a la vista es que la intención de voto sumada a los partidos mayoritarios tiene un entorno de variación de 25 puntos. Lo segundo es que, como también hemos visto, la desafección incrementa todavía más su variabilidad, que se mueve en más de 30 puntos de diferencia. Pero lo más importante es la relación que, a diferencia de la etapa anterior, se crea entre ambas: a medida que baja la intención de voto a los partidos mayoritarios crece, y mucho, la abstención (o viceversa). La línea de tendencia es muy clara a este respecto.

Si superponemos la serie de la primera etapa 1996-2004 (en azul) a la serie de la segunda etapa 2004-2013 (en rojo) el cambio todavía se hace más palpable:

La gráfica anterior muestra con claridad como, además de ensancharse el entorno de variación de ambas variables, el centro no es tan denso (la mayoría de valores alrededor de un núcleo) sino que los valores se reparten algo más a lo largo de todo el entorno.

Hemos añadido, además, el valor de las R2 (o coeficiente de determinación) que, aunque no hay que tomar al pie de la letra, si vienen a confirmar lo que nos dice la vista: que la relación que hay entre la variación del bipartidismo de 2004 a 2013 es muy fuerte y, en todo caso, muchísimo más fuerte que de 1996 a 2004.

Bipartidismo y alternativas

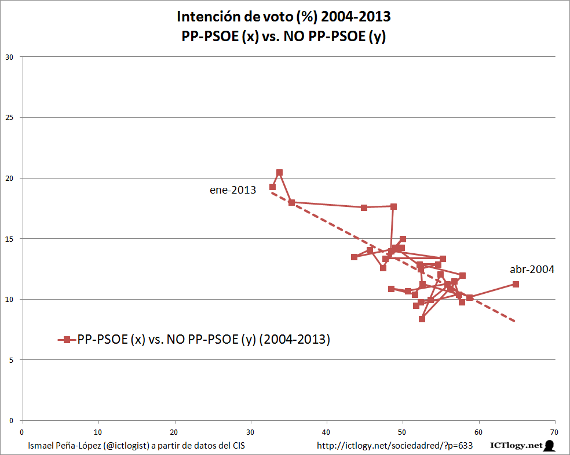

Podemos repetir el ejercicio anterior cambiando la abstención y el voto en blanco por el agregado de la intención de voto a otras alternativas políticas al conjunto PP-PSOE.

Como ocurría con la abstención, la variación de bipartidismo y alternativas durante la etapa 1996-2004 apenas si tiene relación. Pocos cambios y aparentemente poco relacionados unos con otros. Es más, somos capaces de contar una docena de valores en la intención de voto de los partidos alternativos en la vertical del 50% de intención de voto del bipartidismo, como si la gráfica nos dijese que da igual lo que pase en política: el PP y el PSOE van a mantener juntos la mitad de los votos y el resto de fuerzas fluctuarán según la gente vaya a votar o se quede en casa.

Pero la cosa cambia, hemos visto, en marzo de 2004:

A la mayor variación en la intención de voto a las dos fuerzas mayoritarias que hemos visto antes, se añade una tenue variación de voto de las alternativas. No obstante, este pequeño crecimiento en la variación de las alternativas sí va acompañada esta vez por una cierta relación para con el bipartidismo. Esta vez, la línea de tendencia es mucho más clara que antes y nos muestra, con mayor fuerza que para el período anterior, que a menor bipartidismo, ganancia de los partidos minoritarios (o viceversa).

La superposición de las dos etapas es, de nuevo, un ejercicio interesante:

La conclusión es muy parecida al caso de la abstención y el bipartidismo: hay dos etapas claras, separadas por la cesura del 14 de marzo de 2004 (o, muy probablemente, por todo lo acaecido del 11 al 14 de marzo de 2004), donde a la estabilidad política de la primera sigue una inestabilidad política en la segunda. Inestabilidad que se corresponde con variaciones en sentidos opuestos en la intención de voto al bipartidismo y a los partidos minoritarios.

Vale la pena, no obstante, comparar la distinta fuerza en las relaciones PP-PSOE y abstención y PP-PSOE y los otros partidos. Puede intuirse algo crucial: cómo, a medida que cae el bipartidismo, quien recoge su intención de voto no son tanto las otras fuerzas como la abstención y el voto en blanco o, dicho de otro modo, la desafección.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 18 marzo 2013

Categorías: Política

Otras etiquetas: segunda_transicion

2 comentarios »

Esta es una entrada en seis partes sobre el, según muchos indicios, cambio de tendencia en el clima político que se da a partir del punto de inflexión que suponen las elecciones del 14 de marzo de 2004. En esta serie se tratarán, en este orden, la elección de la intención de voto como síntoma del cambio de etapa, la creciente desafección política, la crisis del bipartidismo, la existencia o ausencia de alternativas al bipartidismo, la forma cómo se retroalimenta la desafección y, por último, unas conclusiones a la luz de la creciente participación en la política extrarepresentativa.

Como comentábamos al hablar de la intención de voto, podemos agrupar (arbitrariamente) la intención de voto en España entre 1996 y 2013 en tres grupos:

- El bipartidismo que supone el PP y el PSOE, que hasta 2010 había siempre sumado cerca del 50% del total de la intención de voto o más.

- El resto de partidos, sumados, moviéndose en la franja del 10 al 20% de la intención de voto.

- La suma de la abstención y el voto en blanco, estable con pequeñas fluctuaciones entre el 10 y el 15%, hasta que empieza a crecer a partir de mediados de 2004 y casi alcanzar el 30% en 2013.

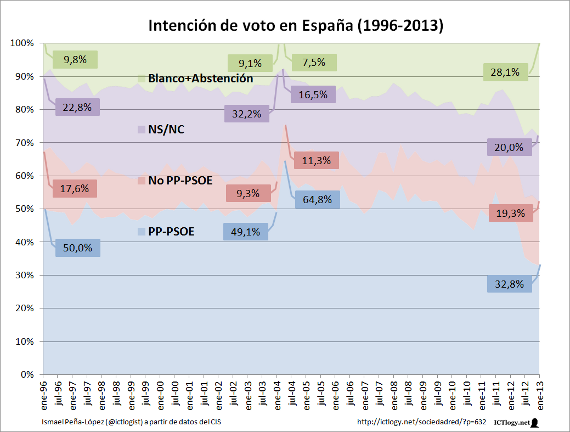

La gráfica siguiente muestra la evolución de la intención de voto para estas agrupaciones de enero de 1996 a enero de 2013:

En la gráfica anterior se hace muy evidente la ruptura que supone el 11 de marzo de 2004 (en los datos del CIS recogido en el barómetro de abril de 2004, con encuestas realizadas a lo largo de las semanas anteriores, claro). En lo que respecta al bipartidismo, su cuota pega un salto hacia arriba de 15 puntos respecto a la tendencia anterior. Ese salto tarda año y medio en recuperar su valor anterior al 14M, repunta para las elecciones legislativas del 9 de marzo de 2008 y, a partir de ahí, se hunde en caída libre hasta nuestros días, con la única excepción de, de nuevo, las legislativas del 20 de noviembre de 2011.

Si en el bipartidismo se puede identificar un punto de inflexión en marzo de 2004, lo mismo ocurre con el resto de partidos (como conjunto) así como la abstención y el voto en blanco. Mientras los primeros parecían ceder sitio tanto al bipartidismo como a la abstención, hay un cambio de tendencia claro a partir del cual el decrecimiento se torna en un moderado crecimiento. Así mismo, la abstención pasa de un imperceptible crecimiento a acentuar la pendiente de la desafección.

El gráfico siguiente nos muestra los mismos datos aunque mostrados en relación al total (se han añadido los indecisos para que el total sume el 100% de la intención de voto).

Esta gráfica — así como las cifras que la acompañan marcando los extremos de las dos etapas de nuestro análisis — muestra claramente como la primera etapa (enero 1996 – enero 2004) es de una cierta estabilidad a largo plazo, mientras que la siguiente etapa (abril 2004 – enero 20113) es un cambio de tendencia total, donde lo más notable es la reducción a la mitad del peso del bipartidismo, acompañado de una duplicación de las otras fuerzas y una triplicación de la abstención.

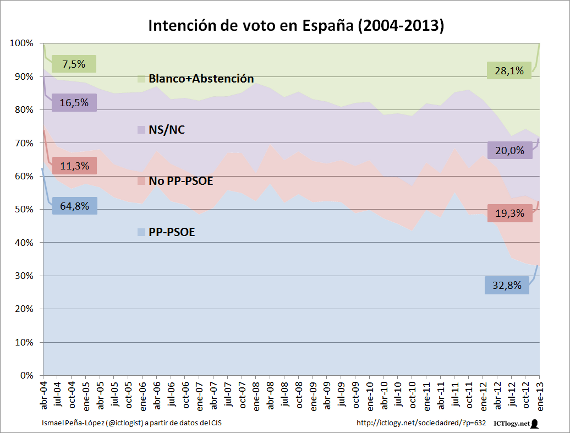

Un zoom a esta última etapa nos muestra todavía mejor este cambio de tendencia:

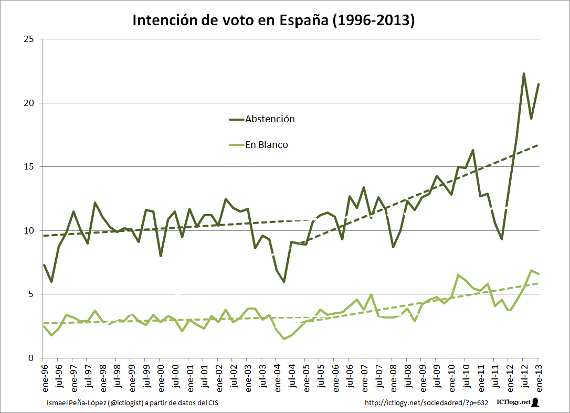

Si nos centramos en la abstención y el voto en blanco no cabe ninguna duda de que (1) hay un cambio de ciclo con un marcado punto de inflexión y que (2) ese punto de inflexión se sitúa de forma inequívoca alrededor de marzo de 2004.

Así, podemos ver cómo en la etapa que va de enero de 1996 a enero de 2004, si bien la tendencia general tanto de abstención como de voto en blanco es a crecer, es este un crecimiento muy pequeño. En lo que se refiere al voto en blanco, apenas si se mueve alrededor de una línea de tendencia centrada en el 3% de la intención de voto. La abstención, aunque con una línea de tendencia algo más pronunciada, apenas si pasa de estar centrada en el 9,5% en 1996 al 10,5% a mediados de 2003.

Si la cercanía de las legislativas de 2004 hace disminuir la intención de abstenerse así como de votar en blanco, se ve claramente cómo a partir de esas elecciones ambas variables experimentan una escalada hacia valores inéditos en las últimas décadas. Y, lo que es más relevante, de forma constante, en un cambio que se aprecia más estructural que coyuntural: la estructura de la desafección cambia para pasar de ser estable a ser creciente en el tiempo. Porque este cambio se ha mantenido durante los últimos ocho años. Y no solamente se ha mantenido, sino que en el último año y medio, y coincidiendo con el fin de la IX legislatura y lo que llevamos de la X, incluso se ha acentuado todavía más la tendencia iniciada en 2004 (aunque es, no obstante, todavía precipitado afirmar que ha habido otro cambio de tendencia.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 18 marzo 2013

Categorías: Política

Otras etiquetas: segunda_transicion

4 comentarios »

Esta es una entrada en seis partes sobre el, según muchos indicios, cambio de tendencia en el clima político que se da a partir del punto de inflexión que suponen las elecciones del 14 de marzo de 2004. En esta serie se tratarán, en este orden, la elección de la intención de voto como síntoma del cambio de etapa, la creciente desafección política, la crisis del bipartidismo, la existencia o ausencia de alternativas al bipartidismo, la forma cómo se retroalimenta la desafección y, por último, unas conclusiones a la luz de la creciente participación en la política extrarepresentativa.

Desafección, regeneración democrática, proceso constituyente, segunda transición. Estos son conceptos que se han vuelto cada vez más habituales al hablar de política, tanto que parecen estar convirtiéndose en lugares comunes, en tópicos, en muletillas que sirven para todo y que, por ello mismo, empiezan a perder valor por lo excesivo de su uso. ¿Qué hay de cierto en ellos? ¿Estamos, realmente, ante un punto de inflexión o es solamente un cambio de registro en las demandas ciudadanas? ¿Qué dicen los datos?

Basándonos en el barómetro electoral que recoge el Centro de Investigaciones Sociológicas creemos ver que sí, efectivamente, hay un punto de inflexión en los indicadores de intención de voto en las elecciones generales, una serie que abarca desde enero de 1996 hasta la actualidad. Así, las elecciones del 14 de marzo de 2004 marcan un antes y un después en lo que a tendencias de voto se refiere. En ese punto, se deja atrás una época de estabilidad basada en un fuerte bipartidismo para dar paso a una creciente desafección, crisis del bipartidismo y, lo más interesante, una cierta falta de alternativas al bipartidismo que cierran el círculo de la desafección.

La razón tras la elección de este indicador — y no, por ejemplo, las estimaciones de voto o los resultados mismos en las elecciones — es porque creemos que la intención de voto en las elecciones generales recoge seguramente la opinión más sincera del votante, la más cercana a los deseos del ciudadano, dejando de lado tacticismos de última hora.

Por supuesto, la intención de voto es distinta del voto real por varios motivos: primero, porque puede ser falseada (el votante miente por no querer revelar el sentido real de su voto); segundo, porque los votantes más indecisos pueden cambiar el sentido de su voto desde que se les preguntó por su intención hasta el momento de votar.

No obstante, si bien la encuesta post-electoral recoge más fielmente lo que realmente se ha votado, esta opción puede resultar menos atractiva que la intención de voto dado que el voto real puede acabar siendo un voto útil movido por distintas opciones: como forma de votar en negativo a favor de la alternativa “menos mala” dentro de las listas que tienen opción a escaño, o bien, como derivada de la anterior, para evitar una mayoría absoluta cuando el ganador está más o menos decidido, aun a pesar de tener que votar a una lista con la que no se simpatiza demasiado.

Por otra parte, la intención de voto se diferencia de la estimación de voto en que esta última necesita ser “cocinada” para corregir sesgos de la muestra o para ajustarse a lo que han arrojado otras encuestas. Y aunque las operaciones que se haga a la muestra pueden corregir dichos sesgos, es también posible que incluyan otros sesgos y, sobre todo, reduzcan el nivel de significatividad de dicha muestra.

En cualquier caso, en lo que concierne al análisis que realizamos aquí, no es tan relevante el detalle de los porcentajes, sino las tendencias de los indicadores. Y las tendencias, creemos, son bastante claras con la información que aportan los indicadores de intención de voto en las elecciones generales del CIS.

En las siguientes secciones haremos dos sencillos análisis a partir de los cuales extraeremos algunas conclusiones. Por una parte, presentaremos la evolución temporal de la intención de voto de:

- El agregado PP-PSOE, que nos marcará la fuerza del bipartidismo.

- El agregado del resto de fuerzas políticas.

- La suma de la abstención y de los votos en blanco.

- En algunos casos, los indecisos, presentados en las encuestas con el indefinido "no sabe / no contesta".

Por otra parte, presentaremos la relación entre la evolución de dos variables distintas, su correlación: cómo se relaciona la intención de voto de uno de los agregados anteriores a lo largo del tiempo, sin que, por supuesto, una sea necesariamente la causa de la evolución de la otra y viceversa.

Nota metodológica: más allá de lo que «muestran» los gráficos, se han realizado análisis de covarianza así como test ARIMA con el fin de corroborar estadísticamente los puntos de inflexión y cambios en las tendencias de las variables.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 15 marzo 2013

Categorías: Política

Otras etiquetas: politikon, roger_senserrich

5 comentarios »

Empieza a ser recurrente que un partido de nuevo cuño — o de reciente refundación — se defina como ni de izquierdas ni de derechas

, siendo la penúltima encarnación de ello el Movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo. Considero que hay casos como el Partido X y su marcado énfasis en el tercer ejea (el eje democrático, diferente del eje social izquierda-derecha o el eje nacional) donde a lo mejor esa afirmación podría tener algo de cierto.

En otros muchos, no obstante, creo que el problema es que nos hemos vuelto cautivos de los instrumentos. Hemos asociado determinados instrumentos a determinadas políticas. Flexibilizar los despidos es de derechas y aumentar el gasto público es de izquierdas. Esto nos ha llevado a dos tipos de razonamiento totalmente absurdos:

- No poder utilizar determinadas herramientas de políticas públicas porque son del «contrario».

- Seguir utilizando determinadas herramientas a pesar de que, por haber cambiado el contexto, o por tener ahora más datos que antes, se han demostrado ineficaces e incluso con efectos contrarios al espíritu que las impulsó.

Pongamos un par de ejemplos.

Subir las tasas universitarias es… una política de derechas. Supongamos, no obstante, que subimos las tasas y las situamos a un 1000% del coste de la docencia universitaria, y con el dinero que sobra, damos becas al 90% de los estudiantes con rentas más bajas. ¿Qué tipo de política es esta?

Aumentar las subvenciones es… una política de izquierdas. Supongamos, no obstante, que pagamos ese aumento de las subvenciones con impuestos indirectos, y que destinamos el 100% del aumento de subvenciones a conceder financiación a fondo perdido a los fondos de inversión de grandes inversores particulares, y que a su vez pueden descontar esos ingresos de las rentas del capital. ¿Qué tipo de política es esta?

Es decir, ni los instrumentos son, per se, de derechas o de izquierdas, ni el uso de un determinado instrumento suele darse de forma aislada, por lo que habría que fijarse en el conjunto de la política que se está poniendo en marcha.

Y volvamos a los razonamientos absurdos.

Cuando se habla de — o un partido afirma — no ser ni de izquierdas ni de derechas, más que fijarnos en qué instrumentos de política va a poner en marcha, habría que fijarse a quién dice defender o qué motivos lo mueven, y ver, en conjunto, cuál va a ser el resultado final de su acción política.

Invirtiendo la reflexión, el hábito no hace al monje: identificar una política y el partido que la impulsa con su grado de «izquierdosidad» o «derechosidad» (y su pureza y su pedigrí). Porque puede que defender un puesto de trabajo sea menos de izquierdas que defender a un trabajador; o defender menos impuestos sea menos de derechas que el compromiso con la investigación y la educación.

Para terminar, vale la pena recomendar la charla que dio al respecto Roger Senserrich del colectivo Politikon en Barcelona, en junio de 2012, titulada Falacias de la izquierda reaccionaria.