Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 19 marzo 2013

Categorías: Política

Otras etiquetas: segunda_transicion

3 comentarios »

Esta es una entrada en seis partes sobre el, según muchos indicios, cambio de tendencia en el clima político que se da a partir del punto de inflexión que suponen las elecciones del 14 de marzo de 2004. En esta serie se tratarán, en este orden, la elección de la intención de voto como síntoma del cambio de etapa, la creciente desafección política, la crisis del bipartidismo, la existencia o ausencia de alternativas al bipartidismo, la forma cómo se retroalimenta la desafección y, por último, unas conclusiones a la luz de la creciente participación en la política extrarepresentativa.

Visto el cambio de tendencia de la desafección a partir de las elecciones legislativas de marzo de 2004, cabría ver qué relación ha tenido la acentuación del crecimiento de la abstención respecto el bipartidismo hegemónico de 1996 a 2004. Aunque ya hemos visto que una buena parte de la desafección se alimentaba de la intención de voto del PP y el PSOE, cómo mínimo habría que aclarar dos aspectos: (1) si realmente ha habido un cambio de tendencia también en el bipartidismo y (2) si guarda alguna relación, como decíamos, con el cambio de tendencia de la abstención así como con la intención de voto a favor del resto de formaciones políticas en su conjunto.

Bipartidismo y abstención

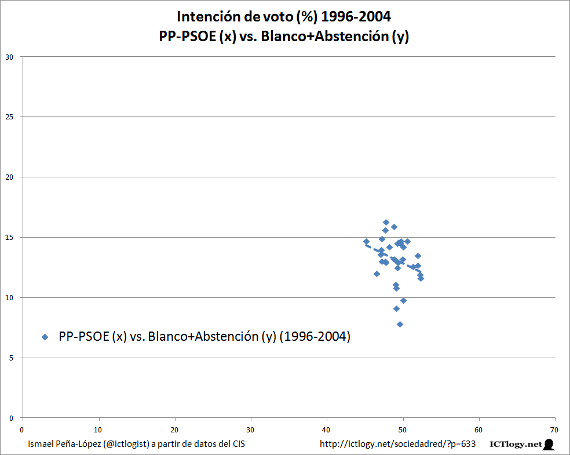

En la siguiente gráfica presentamos la comparación, de enero de 1996 a enero de 2004, entre la intención de voto al agregado PP-PSOE y la intención de abstenerse y votar en blanco (también conjuntamente). Los valores de la intención de voto de los primeros (en tanto por ciento) se presentan en el eje de abscisas, mientras que la abstención se presenta en las ordenadas.

Es fácil ver, por una parte, que en esta etapa ni el bipartidismo ni la desafección sufren grandes cambios, oscilando ambas en un entorno de cerca de diez puntos. Por otras parte, y que es lo más relevante, no parece haber una clara relación entre los cambios de una y otra variable: no siempre que crece o decrece la intención de voto a favor del PP-PSOE lo hace la abstención ni en signo contrario (que sería lo esperable) ni en signo contrario. Dicho de otro modo: de 1996 a 2004 ni hay grandes cambios en el bipartidimo y la abstención ni las pequeñas oscilaciones parecen estar relacionadas.

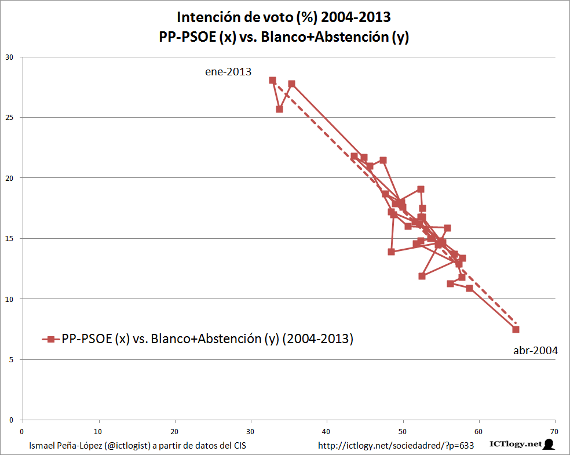

No sucede así de abril de 2004 a enero de 2013:

Lo primero que salta a la vista es que la intención de voto sumada a los partidos mayoritarios tiene un entorno de variación de 25 puntos. Lo segundo es que, como también hemos visto, la desafección incrementa todavía más su variabilidad, que se mueve en más de 30 puntos de diferencia. Pero lo más importante es la relación que, a diferencia de la etapa anterior, se crea entre ambas: a medida que baja la intención de voto a los partidos mayoritarios crece, y mucho, la abstención (o viceversa). La línea de tendencia es muy clara a este respecto.

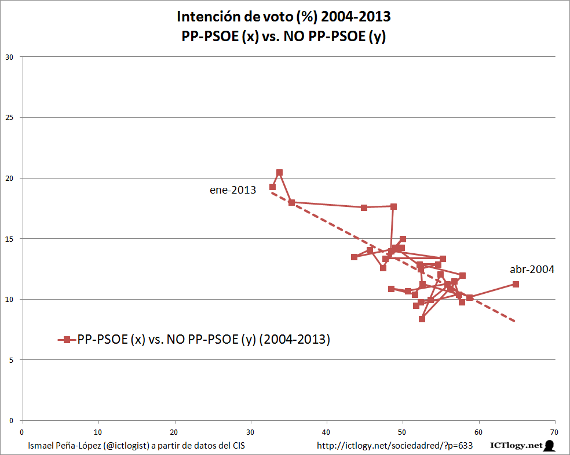

Si superponemos la serie de la primera etapa 1996-2004 (en azul) a la serie de la segunda etapa 2004-2013 (en rojo) el cambio todavía se hace más palpable:

La gráfica anterior muestra con claridad como, además de ensancharse el entorno de variación de ambas variables, el centro no es tan denso (la mayoría de valores alrededor de un núcleo) sino que los valores se reparten algo más a lo largo de todo el entorno.

Hemos añadido, además, el valor de las R2 (o coeficiente de determinación) que, aunque no hay que tomar al pie de la letra, si vienen a confirmar lo que nos dice la vista: que la relación que hay entre la variación del bipartidismo de 2004 a 2013 es muy fuerte y, en todo caso, muchísimo más fuerte que de 1996 a 2004.

Bipartidismo y alternativas

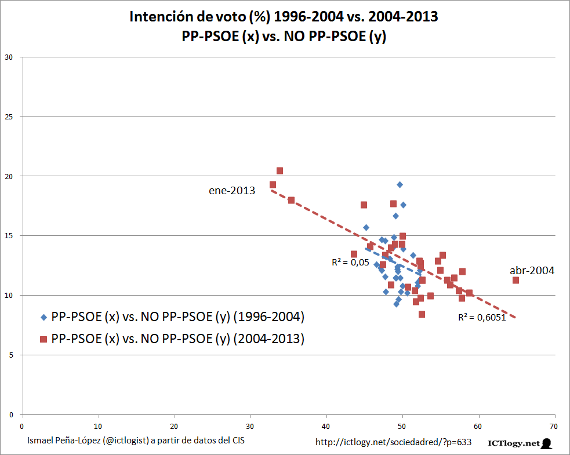

Podemos repetir el ejercicio anterior cambiando la abstención y el voto en blanco por el agregado de la intención de voto a otras alternativas políticas al conjunto PP-PSOE.

Como ocurría con la abstención, la variación de bipartidismo y alternativas durante la etapa 1996-2004 apenas si tiene relación. Pocos cambios y aparentemente poco relacionados unos con otros. Es más, somos capaces de contar una docena de valores en la intención de voto de los partidos alternativos en la vertical del 50% de intención de voto del bipartidismo, como si la gráfica nos dijese que da igual lo que pase en política: el PP y el PSOE van a mantener juntos la mitad de los votos y el resto de fuerzas fluctuarán según la gente vaya a votar o se quede en casa.

Pero la cosa cambia, hemos visto, en marzo de 2004:

A la mayor variación en la intención de voto a las dos fuerzas mayoritarias que hemos visto antes, se añade una tenue variación de voto de las alternativas. No obstante, este pequeño crecimiento en la variación de las alternativas sí va acompañada esta vez por una cierta relación para con el bipartidismo. Esta vez, la línea de tendencia es mucho más clara que antes y nos muestra, con mayor fuerza que para el período anterior, que a menor bipartidismo, ganancia de los partidos minoritarios (o viceversa).

La superposición de las dos etapas es, de nuevo, un ejercicio interesante:

La conclusión es muy parecida al caso de la abstención y el bipartidismo: hay dos etapas claras, separadas por la cesura del 14 de marzo de 2004 (o, muy probablemente, por todo lo acaecido del 11 al 14 de marzo de 2004), donde a la estabilidad política de la primera sigue una inestabilidad política en la segunda. Inestabilidad que se corresponde con variaciones en sentidos opuestos en la intención de voto al bipartidismo y a los partidos minoritarios.

Vale la pena, no obstante, comparar la distinta fuerza en las relaciones PP-PSOE y abstención y PP-PSOE y los otros partidos. Puede intuirse algo crucial: cómo, a medida que cae el bipartidismo, quien recoge su intención de voto no son tanto las otras fuerzas como la abstención y el voto en blanco o, dicho de otro modo, la desafección.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 18 marzo 2013

Categorías: Política

Otras etiquetas: segunda_transicion

2 comentarios »

Esta es una entrada en seis partes sobre el, según muchos indicios, cambio de tendencia en el clima político que se da a partir del punto de inflexión que suponen las elecciones del 14 de marzo de 2004. En esta serie se tratarán, en este orden, la elección de la intención de voto como síntoma del cambio de etapa, la creciente desafección política, la crisis del bipartidismo, la existencia o ausencia de alternativas al bipartidismo, la forma cómo se retroalimenta la desafección y, por último, unas conclusiones a la luz de la creciente participación en la política extrarepresentativa.

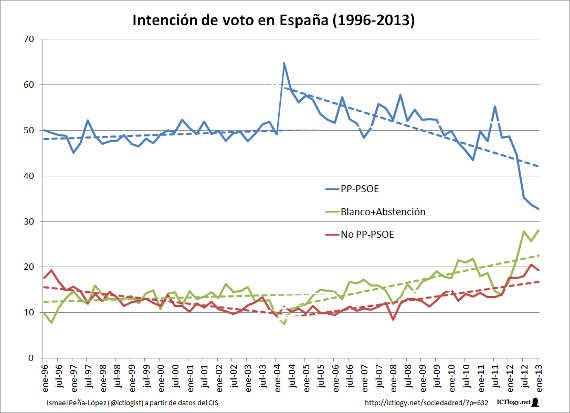

Como comentábamos al hablar de la intención de voto, podemos agrupar (arbitrariamente) la intención de voto en España entre 1996 y 2013 en tres grupos:

- El bipartidismo que supone el PP y el PSOE, que hasta 2010 había siempre sumado cerca del 50% del total de la intención de voto o más.

- El resto de partidos, sumados, moviéndose en la franja del 10 al 20% de la intención de voto.

- La suma de la abstención y el voto en blanco, estable con pequeñas fluctuaciones entre el 10 y el 15%, hasta que empieza a crecer a partir de mediados de 2004 y casi alcanzar el 30% en 2013.

La gráfica siguiente muestra la evolución de la intención de voto para estas agrupaciones de enero de 1996 a enero de 2013:

En la gráfica anterior se hace muy evidente la ruptura que supone el 11 de marzo de 2004 (en los datos del CIS recogido en el barómetro de abril de 2004, con encuestas realizadas a lo largo de las semanas anteriores, claro). En lo que respecta al bipartidismo, su cuota pega un salto hacia arriba de 15 puntos respecto a la tendencia anterior. Ese salto tarda año y medio en recuperar su valor anterior al 14M, repunta para las elecciones legislativas del 9 de marzo de 2008 y, a partir de ahí, se hunde en caída libre hasta nuestros días, con la única excepción de, de nuevo, las legislativas del 20 de noviembre de 2011.

Si en el bipartidismo se puede identificar un punto de inflexión en marzo de 2004, lo mismo ocurre con el resto de partidos (como conjunto) así como la abstención y el voto en blanco. Mientras los primeros parecían ceder sitio tanto al bipartidismo como a la abstención, hay un cambio de tendencia claro a partir del cual el decrecimiento se torna en un moderado crecimiento. Así mismo, la abstención pasa de un imperceptible crecimiento a acentuar la pendiente de la desafección.

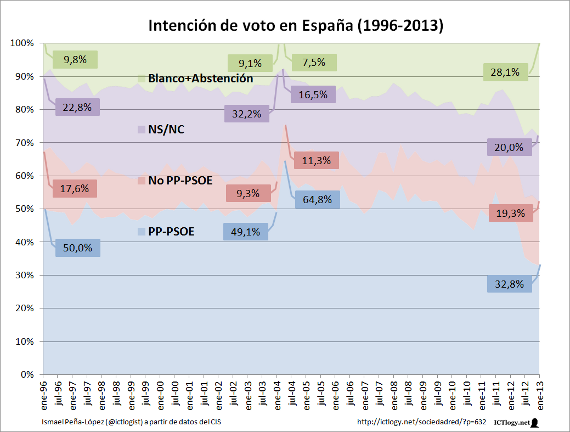

El gráfico siguiente nos muestra los mismos datos aunque mostrados en relación al total (se han añadido los indecisos para que el total sume el 100% de la intención de voto).

Esta gráfica — así como las cifras que la acompañan marcando los extremos de las dos etapas de nuestro análisis — muestra claramente como la primera etapa (enero 1996 – enero 2004) es de una cierta estabilidad a largo plazo, mientras que la siguiente etapa (abril 2004 – enero 20113) es un cambio de tendencia total, donde lo más notable es la reducción a la mitad del peso del bipartidismo, acompañado de una duplicación de las otras fuerzas y una triplicación de la abstención.

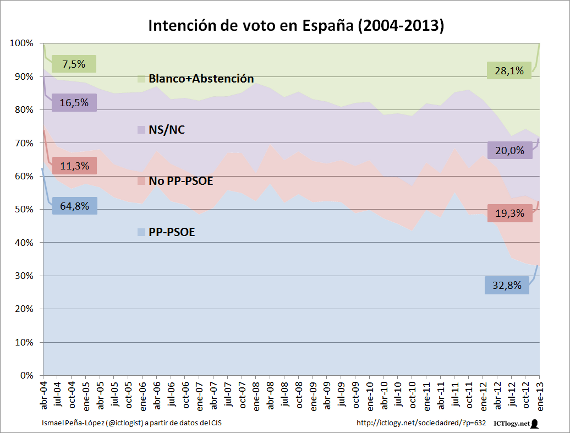

Un zoom a esta última etapa nos muestra todavía mejor este cambio de tendencia:

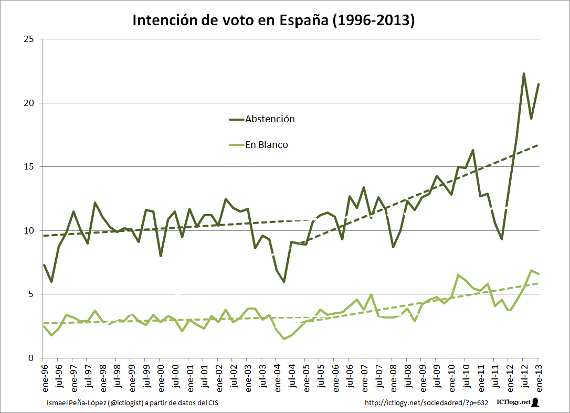

Si nos centramos en la abstención y el voto en blanco no cabe ninguna duda de que (1) hay un cambio de ciclo con un marcado punto de inflexión y que (2) ese punto de inflexión se sitúa de forma inequívoca alrededor de marzo de 2004.

Así, podemos ver cómo en la etapa que va de enero de 1996 a enero de 2004, si bien la tendencia general tanto de abstención como de voto en blanco es a crecer, es este un crecimiento muy pequeño. En lo que se refiere al voto en blanco, apenas si se mueve alrededor de una línea de tendencia centrada en el 3% de la intención de voto. La abstención, aunque con una línea de tendencia algo más pronunciada, apenas si pasa de estar centrada en el 9,5% en 1996 al 10,5% a mediados de 2003.

Si la cercanía de las legislativas de 2004 hace disminuir la intención de abstenerse así como de votar en blanco, se ve claramente cómo a partir de esas elecciones ambas variables experimentan una escalada hacia valores inéditos en las últimas décadas. Y, lo que es más relevante, de forma constante, en un cambio que se aprecia más estructural que coyuntural: la estructura de la desafección cambia para pasar de ser estable a ser creciente en el tiempo. Porque este cambio se ha mantenido durante los últimos ocho años. Y no solamente se ha mantenido, sino que en el último año y medio, y coincidiendo con el fin de la IX legislatura y lo que llevamos de la X, incluso se ha acentuado todavía más la tendencia iniciada en 2004 (aunque es, no obstante, todavía precipitado afirmar que ha habido otro cambio de tendencia.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 18 marzo 2013

Categorías: Política

Otras etiquetas: segunda_transicion

4 comentarios »

Esta es una entrada en seis partes sobre el, según muchos indicios, cambio de tendencia en el clima político que se da a partir del punto de inflexión que suponen las elecciones del 14 de marzo de 2004. En esta serie se tratarán, en este orden, la elección de la intención de voto como síntoma del cambio de etapa, la creciente desafección política, la crisis del bipartidismo, la existencia o ausencia de alternativas al bipartidismo, la forma cómo se retroalimenta la desafección y, por último, unas conclusiones a la luz de la creciente participación en la política extrarepresentativa.

Desafección, regeneración democrática, proceso constituyente, segunda transición. Estos son conceptos que se han vuelto cada vez más habituales al hablar de política, tanto que parecen estar convirtiéndose en lugares comunes, en tópicos, en muletillas que sirven para todo y que, por ello mismo, empiezan a perder valor por lo excesivo de su uso. ¿Qué hay de cierto en ellos? ¿Estamos, realmente, ante un punto de inflexión o es solamente un cambio de registro en las demandas ciudadanas? ¿Qué dicen los datos?

Basándonos en el barómetro electoral que recoge el Centro de Investigaciones Sociológicas creemos ver que sí, efectivamente, hay un punto de inflexión en los indicadores de intención de voto en las elecciones generales, una serie que abarca desde enero de 1996 hasta la actualidad. Así, las elecciones del 14 de marzo de 2004 marcan un antes y un después en lo que a tendencias de voto se refiere. En ese punto, se deja atrás una época de estabilidad basada en un fuerte bipartidismo para dar paso a una creciente desafección, crisis del bipartidismo y, lo más interesante, una cierta falta de alternativas al bipartidismo que cierran el círculo de la desafección.

La razón tras la elección de este indicador — y no, por ejemplo, las estimaciones de voto o los resultados mismos en las elecciones — es porque creemos que la intención de voto en las elecciones generales recoge seguramente la opinión más sincera del votante, la más cercana a los deseos del ciudadano, dejando de lado tacticismos de última hora.

Por supuesto, la intención de voto es distinta del voto real por varios motivos: primero, porque puede ser falseada (el votante miente por no querer revelar el sentido real de su voto); segundo, porque los votantes más indecisos pueden cambiar el sentido de su voto desde que se les preguntó por su intención hasta el momento de votar.

No obstante, si bien la encuesta post-electoral recoge más fielmente lo que realmente se ha votado, esta opción puede resultar menos atractiva que la intención de voto dado que el voto real puede acabar siendo un voto útil movido por distintas opciones: como forma de votar en negativo a favor de la alternativa “menos mala” dentro de las listas que tienen opción a escaño, o bien, como derivada de la anterior, para evitar una mayoría absoluta cuando el ganador está más o menos decidido, aun a pesar de tener que votar a una lista con la que no se simpatiza demasiado.

Por otra parte, la intención de voto se diferencia de la estimación de voto en que esta última necesita ser “cocinada” para corregir sesgos de la muestra o para ajustarse a lo que han arrojado otras encuestas. Y aunque las operaciones que se haga a la muestra pueden corregir dichos sesgos, es también posible que incluyan otros sesgos y, sobre todo, reduzcan el nivel de significatividad de dicha muestra.

En cualquier caso, en lo que concierne al análisis que realizamos aquí, no es tan relevante el detalle de los porcentajes, sino las tendencias de los indicadores. Y las tendencias, creemos, son bastante claras con la información que aportan los indicadores de intención de voto en las elecciones generales del CIS.

En las siguientes secciones haremos dos sencillos análisis a partir de los cuales extraeremos algunas conclusiones. Por una parte, presentaremos la evolución temporal de la intención de voto de:

- El agregado PP-PSOE, que nos marcará la fuerza del bipartidismo.

- El agregado del resto de fuerzas políticas.

- La suma de la abstención y de los votos en blanco.

- En algunos casos, los indecisos, presentados en las encuestas con el indefinido "no sabe / no contesta".

Por otra parte, presentaremos la relación entre la evolución de dos variables distintas, su correlación: cómo se relaciona la intención de voto de uno de los agregados anteriores a lo largo del tiempo, sin que, por supuesto, una sea necesariamente la causa de la evolución de la otra y viceversa.

Nota metodológica: más allá de lo que «muestran» los gráficos, se han realizado análisis de covarianza así como test ARIMA con el fin de corroborar estadísticamente los puntos de inflexión y cambios en las tendencias de las variables.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 15 marzo 2013

Categorías: Política

Otras etiquetas: politikon, roger_senserrich

5 comentarios »

Empieza a ser recurrente que un partido de nuevo cuño — o de reciente refundación — se defina como ni de izquierdas ni de derechas

, siendo la penúltima encarnación de ello el Movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo. Considero que hay casos como el Partido X y su marcado énfasis en el tercer ejea (el eje democrático, diferente del eje social izquierda-derecha o el eje nacional) donde a lo mejor esa afirmación podría tener algo de cierto.

En otros muchos, no obstante, creo que el problema es que nos hemos vuelto cautivos de los instrumentos. Hemos asociado determinados instrumentos a determinadas políticas. Flexibilizar los despidos es de derechas y aumentar el gasto público es de izquierdas. Esto nos ha llevado a dos tipos de razonamiento totalmente absurdos:

- No poder utilizar determinadas herramientas de políticas públicas porque son del «contrario».

- Seguir utilizando determinadas herramientas a pesar de que, por haber cambiado el contexto, o por tener ahora más datos que antes, se han demostrado ineficaces e incluso con efectos contrarios al espíritu que las impulsó.

Pongamos un par de ejemplos.

Subir las tasas universitarias es… una política de derechas. Supongamos, no obstante, que subimos las tasas y las situamos a un 1000% del coste de la docencia universitaria, y con el dinero que sobra, damos becas al 90% de los estudiantes con rentas más bajas. ¿Qué tipo de política es esta?

Aumentar las subvenciones es… una política de izquierdas. Supongamos, no obstante, que pagamos ese aumento de las subvenciones con impuestos indirectos, y que destinamos el 100% del aumento de subvenciones a conceder financiación a fondo perdido a los fondos de inversión de grandes inversores particulares, y que a su vez pueden descontar esos ingresos de las rentas del capital. ¿Qué tipo de política es esta?

Es decir, ni los instrumentos son, per se, de derechas o de izquierdas, ni el uso de un determinado instrumento suele darse de forma aislada, por lo que habría que fijarse en el conjunto de la política que se está poniendo en marcha.

Y volvamos a los razonamientos absurdos.

Cuando se habla de — o un partido afirma — no ser ni de izquierdas ni de derechas, más que fijarnos en qué instrumentos de política va a poner en marcha, habría que fijarse a quién dice defender o qué motivos lo mueven, y ver, en conjunto, cuál va a ser el resultado final de su acción política.

Invirtiendo la reflexión, el hábito no hace al monje: identificar una política y el partido que la impulsa con su grado de «izquierdosidad» o «derechosidad» (y su pureza y su pedigrí). Porque puede que defender un puesto de trabajo sea menos de izquierdas que defender a un trabajador; o defender menos impuestos sea menos de derechas que el compromiso con la investigación y la educación.

Para terminar, vale la pena recomendar la charla que dio al respecto Roger Senserrich del colectivo Politikon en Barcelona, en junio de 2012, titulada Falacias de la izquierda reaccionaria.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 13 marzo 2013

Categorías: Política, SociedadRed

Otras etiquetas: el_nuevo_lunes, sindicatos

5 comentarios »

Hace unas semanas, Ana Sánchez Arjona me entrevistó para el semanario de economía El Nuevo Lunes para hablar de la crisis de los sindicatos — pérdida de afiliados, descenso de ingresos — y de si en esta crisis habían jugado un papel tanto Internet como los nuevos movimientos sociales. La pieza sobre el tema acabó siendo publicada como El 15-M pasa de las acampadas a la acción — he robado el título de esta entrada del despiece que hay en el artículo original.

A continuación apunto el texto con el que respondí a las preguntas originales. En cierta medida, este texto y el que su momento publiqué como Los sindicatos en la Sociedad Red para UGT se complementan uno a otro, por lo que invito a la lectura de ambos como un todo.

¿El actual modelo sindical está en crisis?

Los sindicatos, como los partidos políticos, están sufriendo una doble crisis.

Por una parte, una crisis de la intermediación, fruto de la creciente adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Con la digitalización de la información y las comunicaciones, muchas de las funciones de los sindicatos pasan a ser, si no irrelevantes, si a estar más que cuestionadas: informar, coordinar, aglutinar masa crítica, crear entornos de debate, crear opinión, sensibilizar, representar, abogar por la rendición de cuentas son tareas que, con un determinado nivel de alfabetización digital, pueden realizarse sin ningún tipo de intermediación o con mucha menor intervención de terceras partes.

Por otra parte, una crisis de legitimidad política. Desde la Transición, partidos y sindicatos se han ido cerrando en sí mismos y alejándose de la calle tanto a la hora de recoger las sensibilidades de la ciudadanía como a la hora de explicar las decisiones tomadas. Este distanciamiento se ha agravado por la irrupción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (que han hecho más prescindibles a los intermediarios y han hecho la información más transparente), por la globalización (toma de decisiones y dependencia política a niveles supranacionales) y por la crisis económica y financiera (mayor necesidad de conectar con las acuciantes necesidades del ciudadano).

¿Por qué tienen cada vez, (si es que tú opinas lo mismo), peor imagen ante los ciudadanos?

En muchos casos, la negación del poder organizativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (“Internet es una olla de grillos”) así como la afirmación de que la Política “con P mayúscula” solamente tiene lugar en las instituciones no ha hecho sino agravar la crisis de las actuales instituciones — que, hay que insistir, no es solamente de los sindicatos, sino de los gobiernos, parlamentos, partidos y, también, organizaciones no gubernamentales.

Al margen de estas dos cuestiones, al menos dos factores más han empeorado la imagen de los sindicatos ante los ciudadanos, las dos relacionadas con la incapacidad percibida de aportar soluciones.

La primera, la creciente sensación de connivencia de los sindicatos con los aparatos del poder (gobiernos y grupos de interés). Sea porque los sindicatos son incapaces de conectar la política institucional con los movimientos ciudadanos, sea porque la connivencia es real, crece la sensación de que los sindicatos claudican en sus demandas. Ejemplos que validan esta hipótesis son la gran dependencia económica de los sindicatos del erario público (subvenciones, concursos públicos, etc.) que, algunas veces, incluso han dado lugar a casos de corrupción en el seno de los sindicatos, lo que ha reforzado su imagen de sumisión así como de estar “demasiado cerca del poder”.

La segunda, la falta de respuestas a la creciente complejidad del mundo laboral, que poco a poco abandona la sociedad industrial en beneficio de la sociedad de la información. En una economía cada vez más terciarizada, más centrada en procesos productivos de intangibles, los obreros abandonan la fábrica para trabajar de una forma más flexible y descentralizada. Esta descentralización hace que las fábricas — nodos de concentración sindical — pierdan fuerza y, con ellas, los sindicatos. En el mismo sentido, el trabajador temporal y el trabajador autónomo (este último técnicamente un empresario, aunque de facto un obrero más) ni tienen una vinculación fuerte con la masa asalariada (a pesar de serlo) ni muy a menudo tienen en los sindicatos un grupo de presión que defienda sus intereses. Así, desarticulación de la fábrica y dispersión del trabajador, junto a la falta de respuesta a los nuevos perfiles profesionales (temporales, autónomos) han minado uno de los principales pilares de los sindicatos, que era la legitimidad de representar a la clase asalariada.

¿No han sabido jugar el papel que de ellos se esperaba en estos años?

Como a todas las instituciones políticas, la celeridad de los cambios (globalización, crisis, sociedad de la información) los ha cogido a contrapié y con una gran maquinaria en marcha cuyo rumbo era muy difícil de cambiar.

Es también posible que sus cuadros directivos no hayan visto a tiempo e incluso comprendido la magnitud y la naturaleza de estos cambios, lo que no ha hecho sino agravar el tiempo de respuesta, por no hablar de las propuestas mismas de cambio, a menudo insuficientes o inexistentes.

La emergencia de los movimientos sociales (el 15M como paradigmático en España, pero también la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Iaioflautas, etc.) ha dejado todavía más en evidencia, si cabe, a los sindicatos y lo que deberían haber hecho y no han hecho.

¿Ya no está de moda el sindicato de clase?

Los sindicatos son más necesarios que nunca y las clases siguen siendo más que vigentes. La cuestión es que el concepto o la definición de clase han cambiado paulatina pero inexorablemente en los últimos 20 años.

Seguramente la definición de clase fundamentalmente basada en la distinción entre capitalista y el obrero — proveniente de la sociedad industrial y que daba pie a burguesía, clase media, proletariado… — debería complementarse con otra más acorde con la sociedad red: las élites que controlan los centros de poder, o nodos donde se concentra la mayoría de toma de decisiones, y el resto de nodos, descentralizados y alejados de esos concentradores del poder. El primer esquema es mucho más vertical y continuo que el segundo, mucho más horizontal y, sobre todo, discreto: la distancia entre los dos tipos de nodos se acrecienta en los últimos años, en un perverso efecto multiplicador.

Ni los sindicatos ni los partidos han sabido responder a este cambio estructural de la sociedad.

¿Piensas que serán capaces de reconvertirse?

A cualquier institución democrática le será tremendamente difícil reconvertirse, como le está siendo difícil reconvertirse, en otro ámbito de la sociedad, a la industria cultural, a los medios de comunicación, o a la universidad y la escuela, por citar otras instituciones con un fuerte rol de mediación entre la ciudadanía.

Hay, entre otros muchos, tres grandes obstáculos a superar para la reconversión.

El primero, la competencia digital, entendida esta en un sentido muy amplio. Para la reconversión, es esencial comprender el porqué y el cómo del cambio de etapa que estamos viviendo, de una sociedad industrial a una sociedad de la información. Sin una comprensión a fondo de los factores que han inducido el cambio, su naturaleza y el nuevo paradigma al que nos abocamos será tremendamente difícil poder hacer ningún tipo de propuesta de valor en el futuro más próximo.

El segundo, la fuerza de las inercias actuales. Las instituciones son, casi por definición, grandes estructuras funcionales y conceptuales que van más allá de una mera organización. Son formas de ver el mundo y de relacionarse con él, e incorporan en su diseño valores acumulados a lo largo de su (a menudo dilatada) existencia. Romper con esas estructuras o abandonar esos valores puede ser, además de difícil, peligroso: la transición debe ser pausada para evitar la ruptura y que, con ella, sobrevenga el caos.

El tercero, recuperar la legitimidad perdida. No basta con que la institución comprenda los cambios que deba emprender ni que sea capaz de ponerlos en marcha, sino que los mismos deben ser aceptados dentro y fuera de la institución. Los sindicatos deben reivindicar la pertinencia de (algunas de) sus funciones, y para ello deben desprenderse de las funciones que no son útiles a su (nueva) misión, así como poner en valor las que decida seguir articulando.

Los movimientos sociales, las redes, las asociaciones de ciudadanos ¿les han hecho la competencia?

No creo que los movimientos sociales hayan hecho la competencia a los sindicatos dado que operan en planos distintos. Los movimientos sociales se mueven en un plano horizontal, cohesionando y articulando un discurso alrededor de unos valores. En el límite, los movimientos sociales se concentran en el empoderamiento del ciudadano dentro del sistema, para que pueda hacer oír su voz y ejercer sus libertades dentro de ese sistema.

Los sindicatos, como otras instituciones democráticas, operan en un plano más vertical: en el de la cadena de transmisión que va desde la voluntad de los ciudadanos hacia la toma de decisiones. Dicho de otro modo, los sindicatos trabajan — o deberían trabajar — para la gobernanza del sistema, para gestionar y cambiar (si procede) el sistema dentro del cual los ciudadanos viven.

Lo que los movimientos sociales han provocado, más que una alternativa a los sindicatos, ha sido el evidenciar que todo el trabajo de base que hacían las plataformas quedaba truncado en algún punto porque la cadena de transmisión hacia la toma de decisiones estaba rota. Y uno de esos eslabones rotos — que no el único — son los sindicatos.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 12 marzo 2013

Categorías: Política

Otras etiquetas: pablo_simon

4 comentarios »

Cuando los representantes electos se ven contra las cuerdas por las protestas ciudadanas, uno de los refugios habituales suele ser que están legitimados por las urnas, que la ciudadanía los ha elegido para actuar en su nombre. Esto es completamente cierto. Sin embargo, ese voto no es un cheque en blanco que gastarse como a uno le venga en gana. Un voto es un contrato con el ciudadano que, como todo contrato, tiene como mínimo dos partes: por una parte, los poderes o el préstamo de soberanía que el ciudadano cede al representante electo; por otra parte, las obligaciones que con dicho préstamo adquiere el representante electo.

En su Breve defensa de la democracia representativa, Pablo Simón defiende las instituciones democráticas desde el punto de vita de que la política es algo contingente. [Dado que] en los programas electorales no se recogen todas las opciones que se pueden dar en el mundo real (pensar que es como un contrato es algo poco realista), [los representantes electos] deben tener autonomía para poder adaptarse a las circunstancias

. En mi opinión esto es cierto pero es solamente la parte de los árboles: el bosque queda fuera de la fotografía.

Dicho de otro modo: en mi opinión, la autonomía de los cargos electos y, por construcción, de las instituciones democráticas debe ceñirse a los instrumentos. Es ahí donde la legitimidad de las urnas debe darles total libertad — o, al menos, un amplio margen — para gestionar y maniobrar con agilidad y flexibilidad. Por otra parte, en lo que se refiere a los fines es donde representantes e instituciones deben estar totalmente atados: atados por el contrato que firmaron en las urnas.

Si, por ejemplo, el objetivo, el fin, es incrementar la igualdad de oportunidades profesionales entre hombres y mujeres, no puede ser que, al final o a media legislatura ese objetivo se abandone. Pueden cambiarse las políticas que lo persigan — establecimiento de cuotas, exenciones fiscales a los empresarios que contraten mujeres, subvencionar a los hombres para que se queden en casa, etc. — pero el objetivo no puede abandonarse. Si no hay dinero, busquemos formas menos costosas de acercarnos a su logro, o de acercarnos al objetivo fijado. Pero el objetivo está firmado por contrato. Hay una obligación contractual de cumplir con los objetivos fijados en el programa electoral que unos ciudadanos votaron. Y las partes deben rendir cuentas del cumplimiento de dicha obligación contractual debe inexcusablemente

Hay, por supuesto, una apreciación a hacer a lo afirmado anteriormente: los instrumentos no suelen ser neutrales y, en consecuencia, pueden afectar el logro de los objetivos así como el desempeño en otros objetivos fijados en el mismo programa electoral (p.ej. el dinero que va a sanidad no va a educación y viceversa). Por otra parte, el entorno suele ser cambiante, y a veces en una magnitud que obliga a replantear parte o la totalidad de una planificación política.

No obstante, la obligación de cumplir con el programa pactado en las urnas no está reñido con la obligación de adaptarse a los cambios: salvo en casos muy excepcionales, la escala de prioridades pactada debe ser el marco, inmutable, dentro del cual se adapten herramientas, políticas y fines intermedios.

Por supuesto — y tercera obligación contractual — todo cambio, incluso en los instrumentos, está sujeto a la obligación de explicarse, de justificarse, de fundamentarse en el análisis de la realidad y la disponibilidad de medios para poder llevar a cabo una determinada política que persiga un fin específico. Si para cumplir los objetivos fijados dentro de la escala de prioridades pactada hay que cambiar un instrumento, hay que explicar el qué y el porqué. Si no se van a poder cumplir los objetivos fijados y hay que fijar objetivos menos ambiciosos siempre dentro de la escala de prioridades pactada, hay que explicar el qué y el porqué.

Y esto no tiene nada que ver con la autonomía de quien gobierna, ni con su legitimidad ganada en las urnas, sino todo lo contrario: es para poder mantener esa autonomía y esa legitimidad, otorgada en un contrato en las urnas, que la otra parte, el votante, requiere estar informado y, en casos extremos, poder intervenir directamente para revalidar dicha legitimidad.

En caso contrario, nos encontraremos con un flagrante caso de desposesión, donde el ciudadano es desposeído de su soberanía a cambio de nada.