Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 12 mayo 2013

Categorías: Política

Otras etiquetas: recortometro

Sin comentarios »

No sin cierta discrecionalidad, podemos identificar dos momentos esenciales en la Historia que nos permiten navegar río arriba hasta la fuente donde nace el Estado del Bienestar. El segundo momento, y con un alto grado de consenso, es la puesta en marcha del programa de recuperación para Europa, más comúnmente conocido como Plan Marshall (1948-1951). En él, no solamente se reconstruía, literalmente, el viejo continente, sino que además se hacía con la vista muy puesta en una construcción del tejido social mucho más allá del tejido económico. No en vano, el grave deterioro de ese tejido social era uno de los motivos que habían llevado a las dos aniquilaciones continentales de la primera mitad del s.XX.

Estableciendo un (esperemos que no muy forzado) paralelismo con el Plan Marshall, queremos situar el otro gran momento en el llamado New Deal: el programa (1933-1936) del presidente Franklin D. Roosevelt para reconstruir los Estados Unidos de América aniquilados por la Gran Depresión iniciada con el Crack de 1929. Dicha reconstrucción, también se hizo con un fuerte componente social, que aunque pueda parecer timorato a ojos europeos, sí supuso decididos pasos hacia delante en materia de derechos del trabajador y protección social.

Tras estos planes, más allá de anhelos de gente bondadosa, altruista y filantrópica, había como mínimo tres grandes lecciones aprendidas tanto en los conflictos bélicos como en los conflictos económicos y financieros: que el libertinaje (que no libertad) en lo socioeconómico genera desigualdad; que la desigualdad (excesiva) genera tensiones que perjudican a la convivencia y, directa e indirectamente, a la economía; y que las tensiones mal resueltas y agravadas, acaban con el caos y la destrucción. Así, más allá de los anhelos bondadosos, tras la creación de un tejido social sólido capaz de parar las caídas de los más desafortunados está la idea de crear un sistema que permita económico sano, innovador, incluso intrépido, sin que los excesos arrastren a todo el colectivo al fondo.

Cuando el Estado Español recibe, durante la primavera de 2010, la enésima pero última comunicación respecto al efecto arrastre hacia el fondo de los excesos cometidos en la década anterior – agravados, precipitados o puestos a la luz por la crisis financiera de occidente – el aviso que se da es que hay que olvidarse de lo aprendido durante el Crack del 29 y las dos grandes guerras, así como deshacer el camino andado durante el New Deal americano, durante el Plan Marshall y durante el rebufo de ese plan que en nuestro particular caso llegó a plazos a medida que fuimos abriéndonos, primero, e incorporándonos, después, a Europa.

Cumplidos tres años del Plan Urgente de Recorte de Gastos de 12 de Mayo de 2010 y vistos en perspectiva esos tres años, se antoja necesario re etiquetar lo que hemos ido etiquetando como recortes. Vistos en conjunto, esos recortes son un cercenar, un desmantelamiento en toda la regla del pacto social sobre el que debe edificarse una convivencia y un legítimo plan de mejorar el bienestar de una comunidad. Los tres años de recortes no contienen prácticamente ni un solo cambio estructural que permita, aunque con cambios, mantener el esqueleto del Estado del Bienestar y sus funciones básicas. Han sido tres años de debilitar la convivencia, de agravar el conflicto, de poner al límite lo que cohesiona una comunidad antes de que estalle o antes de que se deje morir, lo que ocurra primero.

Se achaca a las ciencias sociales que sus previsiones son a menudo erróneas y que solamente aciertan cuando se atreven a explicar el pasado, jamás el futuro. Esa crítica no tiene en cuenta que la ciencia ya nos dice mucho: dónde no hay que pisar para no volver a tropezar, cuáles son los errores que no hay que volver a cometer. Y parece que los estamos resiguiendo todos, uno por uno, hasta que completemos el círculo.

En el tercer aniversario de la serie de recortes al Estado del Bienestar iniciados el 12 de mayo de 2010, Merche Negro y yo presentamos El Recortómetro.

También hemos colaborado en un especial homónimo de ElDiario.es.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 03 mayo 2013

Categorías: Política

Otras etiquetas: segunda_transicion

3 comentarios »

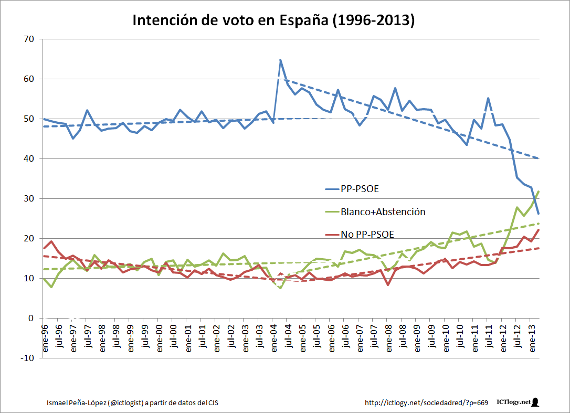

De las muchas interpretaciones y reflexiones a las que invita el Avance de resultados del estudio 2984 Barómetro de abril de 2013 me gustaría quedarme con las dos siguientes:

- Por primera vez desde que el CIS mide la intención de voto, la suma de la abstención y el voto en blanco alcanzan casi un tercio de la población, situándose en concreto un 31,8%, situándola. Casi uno de cada tres españoles, de votar mañana, o se quedarían en casa o votarían en blanco.

- El porcentaje de la desafección es superior a la suma de los dos partidos principales (el llamado bipartidismo), que se quedan en un 26,2%; y es también superior a la suma de todo el resto de formaciones políticas, que alcanzan un total del 22,2% de la intención de voto.

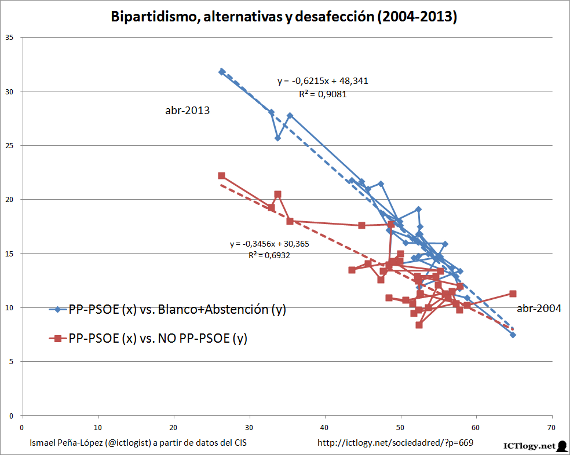

Lo peor de todo no es eso, sino la tendencia y lo que nos dice, que puede verse mejor en las gráficas siguientes:

Lo que estas gráficas nos dicen son, en esencia, dos cosas:

- No que la desafección política se está convirtiendo en algo estructural, sino que su crecimiento se está convirtiendo en algo estructural desde marzo de 2004. No es algo aislado, no es algo puntual, ni tan siquiera una desafección estable: hace nueve años que la desafección crece a ritmo constante y, habría que ver, si no de forma acelerada los dos últimos años.

- Esa desafección no afecta únicamente a los dos grandes partidos, sino a todos: por cada cinco votos que pierde el bipartidismo, unos dos van al resto de partidos, mientras que los otros tres van a la desafección. Esos votos tres que se «pierden» pueden contabilizarse, perfectamente, también en el haber de los partidos minoritarios.

Es una locura.

Por supuesto, no es desafección política: es desafección institucional. Mientras los parlamentos se vacían de votos, las calles, las plataformas ciudadanas, los centros cívicos se llenan de ciudadanos deseosos de hacer oír su voz.

Y mientras todo esto sucede en los parlamentos y las calles, ¿cuáles son los titulares de los principales periódicos del país? Pasen y lean. Se puede incluso jugar a adivinar la cabecera por el titular:

No hace falta decir nada más.

(Nota técnica: para saber más sobre las gráficas, La Segunda Transición (II). Desafección política y La Segunda Transición (V). Cerrando el círculo de la desafección: la desafección retroalimentada.)

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 03 mayo 2013

Categorías: Infraestructuras, Política

Otras etiquetas: administracion_electronica, multas, open_data, open_government, tarifas

4 comentarios »

Imaginemos que vamos con nuestro cochecito de 50 caballos y, en un despiste, nos ponemos un momento a 125Km/h por la autopista. Ese exceso de velocidad está sancionado con 100€. Teniendo en cuenta que la renta mediana en 2008 era de 14.921€ brutos, a la mitad de los españoles esos 100€ le supondrán alrededor de un 10% de su sueldo mensual, si no más.

A nuestro lado, nos adelanta un bólido de 250 caballos a 150Km/h. Tanto si el propietario del bólido ingresa 50.000€ brutos anuales (un 5% de la población ingresaron eso o más) como si ingresa más de 100.000 (el 1%), la multa será la misma: 100€. La misma multa supone un 10% del sueldo del primero, un 5% para el segundo i apenas un 3% para el tercero.

Hagamos un segundo ejercicio y consideremos que uno necesita para vivir 8.400€. Cojamos el sueldo, restemos los impuestos y restemos esos gastos básicos para vivir. La multa de 100€ supone, de esa renta disponible total (no mensual), un 5,4% para el primero, un 0,6% para el segundo, y un 0,3% para el tercero. Los porcentajes pueden variar ligeramente según el valor que tomemos de los datos de la Agencia Tributaria, pero los órdenes de magnitud son más o menos esos, que es lo relevante. Mientras para el primero, en 20 multas se le puede ir todo el dinero que tenía para algo más que sobrevivir, el propietario del bólido con un sueldo superior a 100.000€ puede permitirse el lujo de circular constantemente a 150Km/h sin remordimientos ni problemas económicos: aunque le multen dos veces al día, cada día del año, todavía le quedarán más de 20.000€ netos para gastar más allá de la estricta supervivencia. Para esta persona la multa no es tal, sino un mero peaje para poder circular 30Km/h por encima de la ley.

No quiero con esto justificar que haya que hacer la vista gorda ante los infractores pobres, sino que es evidente que las sanciones, aunque parezcan «iguales para todos», en realidad no lo son. Como sanciones económicas que son, es probable que debieran ponerse en términos relativos a la renta del infractor. Y, en este sentido, son totalmente regresivas.

La tarificación discriminada de los servicios básicos por renta

Estos días se ha sabido que el Área Metropolitana [de Barcelona] estudia implantar un recibo del agua vinculado a la renta, entre otras cosas para evitar el corte de suministros a las familias en situaciones económicas críticas.

Se da el caso, además, que el agua deja de ser un bien básico para pasar a ser un bien de lujo a medida que se sube por la escalera de la renta familiar: en las más altas rentas, se ha medido que el mayor consumo de agua crece de forma no proporcional al número de miembros de la familia y va asociado a bienes suntuarios como jardines o piscinas, entre otros.

Una tarificación del agua que discriminase por renta tendría no uno sino dos efectos beneficiosos:

- Por una parte, haciendo su coste relativo mucho más equitativo según el nivel de renta de los ciudadanos, acercaría, como se ha dicho, el coste a las posibilidades de pago, sin por ello suponer una barrera al acceso a un bien básico.

- Por otra parte, deincentivaría su uso para cubrir necesidades no básicas y, con ello, fomentaría el ahorro de agua, algo que conviene cada vez más dada su creciente escasez y coste de suministro.

En otras palabras, haríamos más asequible el agua como bien básico y la haríamos más cara como bien de lujo.

Cómo hacerlo

Dejando al margen cuestiones legales, el principal problema de la tarificación según la renta es (o era) técnico: los proveedores deberían disponer de los datos del IRPF por domicilio y calcular, a mano y una a una, las distintas tarifas a aplicar para poder emitir facturas personalizadas. Simplemente prohibitivo: el beneficio (económico) que pudiera generarse se iba en el coste de la política.

Abrir los datos de la Agencia Tributaria nos permitiría hacer esas facturas de forma personalizada a la vez que automatizada. Y no, ni tan sólo haría falta hacer públicos los datos del IRPF de todos y cada uno de los ciudadanos (aunque otros países no tienen inconveniente en hacerlo). Bastaría con que la aplicación de facturación «preguntase» a la base de datos de la Agencia Tributaria a qué tramo de renta/facturación corresponde un DNI en concreto y esta devolviese el tramo, sin necesidad de revelar ni un solo dato de la declaración.

Para evitar la picaresca de poner todos los suministros a nombre del cuñado en el paro o del abuelo con pensión mínima, abrir los datos del padrón municipal permitiría cruzar los datos individuales con los datos de un hogar, lo que a su vez nos permitiría crear un valor mucho más aproximado no de la renta de un individuo, sino de la renta familiar, que es la que al fin y al cabo debería utilizarse para el cálculo de la tarifa de los suministros — no así, probablemente, en el caso de las multas de tráfico.

Por supuesto, sigue habiendo problemas, algunos no menores, pero es fácil que a pesar de ellos la situación resultante se parezca ahora mucho más a la deseada que sin cruzar bases de datos. O, dicho de otro modo, que el coste de no hacer nada sea ahora mucho más alto que hacer algo. Así, en términos generales, hacer esto es ya totalmente posible y, dentro de unos márgenes, relativamente barato.

Lo que está caro y difícil, estos días, es la voluntad política.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 22 abril 2013

Categorías: Política, SociedadRed

Otras etiquetas: transparencia

3 comentarios »

Dentro del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se han programado una serie de comparecencias de la sociedad civil para que hagan reflexiones y contribuciones previas a la tramitación de dicha ley.

Mis reflexiones personales alrededor de ese Proyecto de Ley, así como de la correspondiente ponencia en el Parlament de Catalunya, pueden leerse en:

Vista la evolución tanto del Proyecto de Ley en el Congreso como de la ponencia en el Parlament, mi sensación es de desazón cuando no de desconfianza.

No obstante, si llegase a superar dichos sentimientos y tuviese que resumir muy brevemente lo que debería ser la transparencia en las instituciones públicas, mis puntos clave se parecerían a los siguientes:

- Negación rotunda de los ejercicios de transparencia. La transparencia es, no se hace. La transparencia está en el diseño de las instituciones, no en ejercicios ad hoc. La transparencia se inicia desde el mismo momento que se concibe un proyecto o una institución — concebir, a diferencia de crear, incluye el porqué y para qué de ese proyecto o institución, se acaben poniendo en marcha o no.

- La transparencia afecta absolutamente a todas y cada una de las instituciones, organizaciones y ciudadanos (a) que reciban financiación pública y (b) cuya actividad impacte en la toma de decisiones públicas, así como a todos y cada uno de los datos relacionados con las dos cuestiones anteriores. La transparencia afecta, también, qué hace un particular con una subvención; o afecta, también, con quién, cuándo y para qué se reúne un cargo público con un particular. Si no se quiere renunciar a la «privacidad» y no hacer público cómo se gasta la subvención o parte de la agenda de uno, habrá que renunciar a la subvención o a la reunión con el cargo en cuestión.

- La forma de trabajar por defecto es en abierto. Lo pide el ejercicio de la democracia y lo permite la tecnología. Pensar en «abrir cosas» o en «hacer transparentes cosas» es pensar en instituciones que trabajaban en papel y, en consecuencia, trabajar en abierto tenía costes inasumibles. Sin estos costes, lo único no asumible son las cuestiones de seguridad y privacidad: esto es lo que debe marcar qué se cierra. La no transparencia es la excepción; la norma es el trabajo en abierto.

- Corolario de lo anterior, los puntos de partida y los procesos deben ser transparentes, y no únicamente los resultados finales.

- Segundo corolario: cualquier nivel de agregación es ofuscación. La transparencia debe ser absoluta y total, en vertical y en horizontal. Si los datos se entran de uno en uno, así deben ser accesibles a la ciudadanía. Las agregaciones ya se harán después según la conveniencia y manejabilidad de uso en cada caso.

- La transparencia requiere necesariamente vías de retroalimentación. No hay transparencia sin participación ni participación sin transparencia. Por eso la transparencia es, no se hace.

En una nota aparte, uno preferiría no entrar en si los datos abiertos o la transparencia pueden tener un impacto en la economía, en la generación de iniciativas de emprendimiento alrededor de dichos datos abiertos. Aunque es una derivada interesante, creo que hay que relegarla a la fase del «cómo» se hacen instituciones transparentes y cómo se sufraga esa inversión.

Pero considero que hablar de la transparencia en términos de eficiencia y eficacia económica es la misma trampa en la que caemos cuando hablamos de la sanidad o la educación en esos mismos términos. La transparencia debe debatirse en términos de calidad democrática, así como la sanidad en términos de equidad y la educación en términos de libertad. La eficiencia y la eficacia, si bien necesarias, pertenecen a otro debate: al debate de cómo hacemos posible lo que deseamos.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 19 abril 2013

Categorías: Derechos, Política

Otras etiquetas: dación_en_pago, ilp, pah

8 comentarios »

Ayer tuvimos dos noticias que ejemplifican, como pocas, el desencuentro, la falta de diálogo y el fracaso de la política como una herramienta para encontrar soluciones a los problemas o demandas de la ciudadanía.

Por una parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) anunciaba la retirada de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago para poner en evidencia que el proyecto de ley del PP supone el rechazo a la ILP que se presentó en el Congreso

.

Por otra parte, el Partido Popular aprobaba en el Congreso la ley de desahucios sin ningún apoyo del resto del hemiciclo.

Dejemos de lado por un momento qué propuesta es mejor o peor, si la ILP impulsada por la PAH o la llamada Ley de Medidas para la Protección a los Deudores, Reestructuración de la Deuda y Alquiler Social impulsada por el PP. Y dejemos de lado también el debate sobre sin aporta más legitimidad el apoyo de un millón y medio de firmas a la primera iniciativa o los once millones de votos que recibió el Partido Popular en las pasadas elecciones.

Dejemos de lado esas cuestiones y vayamos al fondo del asunto: cómo se ha intentado dar solución al problema de la vivienda.

Origen del problema

El primer punto que cabe recalcar es dónde arranca el problema. Identificarlo será sin duda arbitrario, pero hay al menos tres fechas a retener:

- La manifestación/sentada convocada por la Plataforma por una Vivienda Digna y V de Vivienda el 14 de mayo de 2006. La Plataforma se había creado en invierno de 2003-2004.

- La creación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en febrero de 2009 para aglutinar, como bien explica su nombre, sobre todo desahuciados, afectados por impagos, etc.

- El 30 de marzo de 2011 como disparo de salida de la Iniciativa Legislativa Popular por la Vivienda Digna, la que ayer acabó retirándose después de haber sido aceptada a trámite.

Estas fechas son sangrantes. Ya en 2006, hace siete años, un grupo de ciudadanos lanza alertas sobre la lo degradado del derecho constitucional a la vivienda. Vale la pena decir que si bien las sentadas son hace siete años, la Plataforma por una Vivienda Digna fue creada en invierno de 2003-2004, es decir, hace nueve años.

La fecha de 2009 es todavía más desgarradora, porque no se refiere a respetar unos derechos que «hipotéticamente» podrían estar en peligro, sino que son ya hechos consumados: a diferencia de la Plataforma por una Vivienda Digna que habla de las difíciles condiciones de costear alquileres o compras de vivienda, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca habla ya de desahuciados. Hace cuatro años.

En los siete años que van de finales de 2003 hasta principios de 2011 prácticamente no hay movimiento en los parlamentos ni en los partidos, motivo por el cual se inicia el «último recurso» de la ILP, que tarda dos años más en llegar al Congreso.

La anterior afirmación no es del todo cierta: sí hay unos pocos partidos minoritarios y, sobre todo, algunas asociaciones, que empiezan a interesarse por el tema, pero a grandes rasgos, el problema de las hipotecas tarda nueve años en saltar a la agenda pública, a ponerse sobre la mesa, a ser tema de debate público. Simplemente imperdonable. Partidos políticos y medios de comunicación deberían reflexionar muy seriamente sobre esta cuestión.

Debatir la cuestión

Visto el cuándo — nunca o casi nunca —, vayamos al cómo.

De nuevo, el periplo de la PAH, tanto antes como durante el trabajo con la ILP, es una muestra de ese cómo: prácticamente de ninguna forma.

A efectos de la opinión pública — es decir, para la inmensa mayoría de los ciudadanos — solamente ha habido un único momento donde todas las partes se han sentado ha hablar: durante la comparecencia en el Congreso de representantes de la banca y la PAH en relación con el proyecto de ley que ayer acabó aprobándose.

Dicho de otro modo: después de nueve años, con las instituciones democráticas haciendo oídos sordos, se redacta un proyecto de ley, se enlata y se da a comentar a la sociedad civil y los partidos en una única sesión en el Congreso.

¿Qué ha pasado de mientras? Es fácil de adivinar (y espero que se me perdone la generalización):

- Los partidos de izquierdas (o algunos de ellos) reunidos con plataformas ciudadanas para ver cómo se consigue la dación en pago.

- Los partidos de derechas reunidos con la banca para ver como se hace cumplir la ley vigente y no se perjudica la seguridad jurídica.

- Unos pocos académicos, politólogos y economistas intentando debatir, por su parte y en sus foros, qué opciones hay sobre la mesa.

- Los tertulianos y los medios metiendo ruido y apoyando sus apriorismos.

Lo más triste de este proceso es que no ha habido debate alguno, al menos ninguno de calidad. O no soy yo consciente de que haya trascendido ninguno. Las partes afectadas (hipotecados, banca) han tenido serias dificultades para sentarse a hablar de un problema que tenían y que, por su dimensión, ha sobrepasado el ámbito de lo privado para entrar en el ámbito de lo público. Y cuando esto ha sucedido, los gestores de lo público no estaban ahí para sentar a las ya tres partes: hipotecados, banca y sociedad en general (representada por el parlamento).

¿Soluciones?

Ante tanto desencuentro, era prácticamente imposible llegar a nada, ya no unánime (imposible) pero sí al menos consensuado.

Insisto: no se trata aquí de debatir si un señor en particular debía negociar con su respectivo banco para alcanzar una solución puntual (huelga decir que negociaciones bilaterales sí ha habido), sino qué debía hacer la sociedad en conjunto con un grave problema colectivo para llegar a una solución estructural.

En mi opinión, jamás se han reunido todas las partes para llegar a esa solución estructural. En mi opinión jamás se ha afrontado el debate sin apriorismos, sesgos ideológicos, analizando con rigor todos los pros y contras de todas y cada una de las opciones posibles. Y, por supuesto, jamás se ha consultado formalmente a terceros más o menos neutrales, unos pocos de los cuales se han desgañitado en intentar aportar algo de razón en el debate.

Sobre la mesa tenemos ahora dos «soluciones» que apenas si han sido careadas entre sí (hablo a nivel colectivo: por supuesto cada parte habrá hecho lo suyo… con sus sesgos, apriorismos y presiones varias). Y, sobre todo, no han sido careadas con otras alternativas. Que las hay.

Hemos construido una política binaria: o todo o nada. Una política que no hace propuestas, sino que las arroja sobre la cabeza del adversario. Una política, en palabras de Unamuno, de vencer, no de convencer.

Aunque las culpas no estarán simétricamente repartidas, el resultado es lo que cuenta. La política ha dejado de ser un espacio donde resolver problemas para pasar a generarlos: no solamente no resuelve «nada», sino que alimenta la confrontación y la crispación, con la consecuencia de alejar posiciones y radicalizarlas.

Me gustaría preguntar dónde puede encontrarse un espacio que recoja todas y cada una de las distintas problemáticas relacionadas con la vivienda. Dónde puede encontrarse un espacio que recoja todas y cada una de las distintas aproximaciones a esta problemática. Dónde puede encontrarse un espacio que recoja propuestas prácticas, que evalúe sus pros y sus contras, los logros que pretende alcanzar a cambio de qué renuncias. Y, por último, dónde puede encontrarse la escala de valores de cada partido y asociación a partir de la cuál uno pueda saber qué criterio se ha utilizado para escoger una u otra opción.

¿Hablamos de transparencia? Eso sería transparencia. ¿Hablamos de legitimidad? Eso sería legitimidad. El resto, por desgracia, es la nueva definición de política.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 14 abril 2013

Categorías: Política

14 comentarios »

Cada vez que se apela al nazismo para condenar una disensión política, se demuestra o bien una ignorancia extrema sobre lo que supuso el nazismo para la Humanidad o bien un cinismo y una mala intención fuera de todo límite. Uno desearía que no hubiese habido nazismo, además de por lo que hizo y supuso, porque forzaría a muchos a buscar mejores argumentos.

Haciendo un ejercicio de simplificación histórica, podemos resumir en tres las grandes «aportaciones» del nazismo a la Humanidad:

- Se lleva al límite el totalitarismo y la autocracia. Por una parte, a través de las purgas políticas iniciadas en la llamada operación Kolibri o Noche de los cuchillos largos, donde se elimina — literalmente — toda oposición al futuro régimen. Por otra parte, a través de la Gleichschaltung — o sincronización o nazificación — que crea estructuras de estado que fomenten la identificación con la ideología nazi en la sociedad civil a la vez que elimina la posibilidad de que surjan estructuras alternativas u opositoras. Este totalitarismo se mantiene, así, gracias a la combinación de grandes dosis de propaganda y exaltación de los ideales del régimen, violencia y terror, antisemitismo y xenofobia.

- La propaganda y exaltación del régimen desemboca en el Anschluss, la unificación de «las Alemanias» y que acabó degenerando en la Segunda Guerra Mundial. Como causante de dicha guerra, se puede atribuir al régimen nazi, de forma directa o indirecta, la muerte de entre 50.000.000 y 70.000.000 personas. Además de dichas muertes de militares y, sobre todo, civiles, debemos también al nazismo la destrucción económica de Europa, el Proyecto Manhattan y la bomba atómica, y el inicio de la Guerra Fría.

- El antisemitismo, la xenofobia y, en general, el odio al «distinto», se cebaron, especialmente, en los judíos, los gitanos, los comunistas, los discapacitados y los homosexuales. Holocausto, Shoah, Endlösung o solución final son las distintas palabras usadas para hacer referencia al proceso frío, sistemático, industrial, pilotado por el Estado de acabar con 6.000.000 judíos e incontables miembros de los colectivos anteriormente citados.

Hay que retrotraerse a los genocidios sucedidos en la América del s.XVI o al comercio de esclavos africanos de los siglos XVI al XIX para encontrar una barbarie similar a la del nazismo.

No obstante, el nazismo es «superior» tanto cuantitativa como cualitativamente al genocidio americano y posterior esclavitud del África Negra. Aunque en América murieron indígenas por decenas de millones, suele atribuirse a las enfermedades y otras condiciones sanitarias la mayor parte (70-90%) de su mortandad. En lo que se refiere al tráfico de esclavos, se calcula que fue de cerca de una decena de millones. Nada deleznable, pero aquí entra la parte cualitativa del nazismo.

El nazismo, a diferencia de otras aberraciones pasadas, incorporó dos factores importantes para la consecución de sus objetivos: una, toda la fuerza del Estado, su organización, la jerarquía, los recursos humanos, materiales y financieros; la segunda, el poder de la revolución industrial. Lejos de ser una metáfora, el nazismo instituyó una fuerte industria estatal dedicada exclusivamente a conseguir la mayor eficacia y eficiencia al servicio del exterminio y la aniquilación, tanto física y personal como psicológica e ideológica.

Las «limpiezas étnicas» de África, los genocidios de los balcanes o de Oriente Próximo, las persecuciones soviéticas y los gúlags, los pogromos, la persecución de judios y musulmanes, incluso la Inquisición palicede ante la maquinaria de muerte nazi. No hay acto vil perpetrado por la derecha, por la izquierda, por los blancos, por los negros, por los cristianos, por los musulmanes… comparable a la vileza del régimen nazi.

Es por ello que cualquier comparación solamente puede obedecer a la más obtusa de las ignorancias o al más malintencionado de los cinismos. Además de a una retórica empobrecida a base de argumentos falaces y fundamentos poco documentados, apriorísticos, sesgados y, en definitiva, faltos de razón.

Uno no debería hacerse estas cosas y, más importante, uno no debería dejar que los demás se infligiesen semejante bochorno a sí mismos. Ante la dicotomía de si uno lo hace por falta de conocimiento o con mala intención, uno no sabe dónde aplicar el beneficio de la duda: ¿qué es peor, ser tan ignorante o ser tan malvado?