Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 31 octubre 2014

Categorías: Derechos, Política

Otras etiquetas: revista_treball

Sin comentarios »

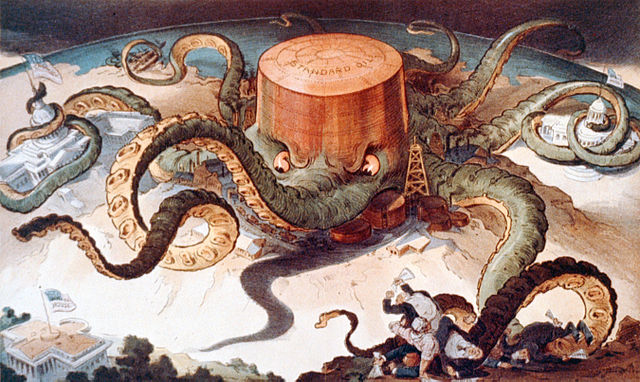

Una de las aportaciones de Karl Marx que más debate ha generado ha sido su conceptualización de los medios de producción. Los define como aquello que hace de mediador entre el obrero y el fruto de su trabajo. La reflexión de Marx es crucial porque es a partir de la revolución industrial que estos medios de producción pasan de ser sólo la tierra y un limitado y a menudo sencillo utillaje a ser los protagonistas de la economía: es gracias a la transformación de los medios de producción que el trabajo multiplica su efectividad y que la productividad aumenta; y es también por culpa de la transformación de los medios de producción que cambian las relaciones de poder (a todos los niveles), que la plusvalía comienza a ser significativa, que se lucha por la apropiación de dicha plusvalía y que, en definitiva, la propiedad de los medios de producción pasa al primer plano de la esfera económica para acabar reconfigurando, ya en el siglo XX, todo el mundo.

Aunque no pretendo ser original aquí, a menudo nos olvidamos que hacer política puede aproximarse, también, como una producción, como una industria: con sus fábricas (parlamentos, partidos, sindicatos, ONG), sus obreros (diputados, políticos, sindicalistas, cooperantes) y sus productos (leyes, convenios, huelgas, campañas, etc.).

Como ocurre en la época industrial que describe Marx, los medios de producción de la política, el capital de la política, es escaso, (en consecuencia) caro y define perfectamente las relaciones de poder: quién puede hacer política y quién no, quién puede liderar una producción política y quién es un mero operario. ¿Cuáles son estos medios de producción de la política? Básicamente aquellos que nos permiten informarnos, deliberar, negociar, votar o evaluar la acción colectiva. Es decir, acceso a emisoras y prensas, papel y acceso a grandes espacios de reunión, locales de trabajo, capacidad de procesar y crear información, teléfonos y correos y telegramas y faxes y agendas para saber con quién hablar. En resumen, organizaciones: parlamentos, partidos, sindicatos y ONG o grupos de poder. Las fábricas de la democracia.

Aún hoy, muchos años entrada la revolución digital, muchos «altos directivos» de las fábricas de la democracia se sorprenden y se exclaman ante fenómenos como los movimientos sociales (15M, la PAH, la Primavera Árabe, YoSoy132, Occupy Wall Street o Occupy Central) o los nuevos partidos políticos fuertemente arraigados en la red (Partido X, Podemos, Guanyem). Más allá de los que se oponen a ello — y por motivos diferentes — la consternación es aún bastante generalizada: ¿cómo ha podido ser?

Hay un motivo principal que es la educación: en relativamente pocas décadas, tanto en España como en los países más industrializados, el acceso a una educación de calidad se ha hecho prácticamente universal o, como mínimo, se ha ampliado drásticamente.

Pero además de tener unos «obreros de la democracia» altamente cualificados, el cambio radical ha sido en el fácil (posible, ubicuo, barato, operable) acceso a los medios de producción de la política. ¿Una televisión? El móvil compartiendo vídeo por streaming. ¿Un local de reunión? Las redes sociales. ¿Acceso y gestión de la información? Un disco duro virtual en la nube. ¿Un teléfono? Infinitos teléfonos en forma de herramientas de videoconferencia. Etc.

Nos hemos acostumbrado a que en una economía de mercado convivan empresas tradicionales con empresas sociales o cooperativas, por mencionar sólo dos modelos «alternativos» donde los trabajadores han conseguido apropiarse de o conservar los medios de producción. Nos tendremos que acostumbrar, en consecuencia, a que las viejas instituciones políticas industriales convivan con las nuevas instituciones de la Sociedad de la Información.

Con quizás una diferencia.

En economía, hay una cuestión que es determinante y que marca de forma casi estructural las relaciones de poder: las materias primas son escasas, son finitas. Por lo tanto, aunque puedan existir modelos diferentes de propiedad de los medios de producción, al final las normas del juego son las mismas y vienen determinadas por la competencia por el acceso a los medios de producción o bien lo que los puede comprar, el dinero — siempre que no haya, claro está, un cambio radical que, hoy por hoy, no parece que vaya a suceder a corto plazo.

En política, sin embargo, las materias primas son, sobre todo, la información. Y la información, una vez hemos conseguido digitalizarla y, en consecuencia, desmaterializarla, ha dejado de ser escasa, de ser finita, al menos en términos prácticos. La información, a diferencia de otras materias primas, es ubicua, barata, fácil de manipular y transferir.

A diferencia de las cooperativas, que se esfuerzan por no ser una anécdota marginal en un océano de empresas de tradición capitalista, las instituciones de la democracia industrial deberán acostumbrarse a que la competencia de las nuevas instituciones será feroz. Porque juegan con las mismas reglas y con las mismas herramientas. Y, además, han conseguido darle la vuelta al factor fundamental: hay más obreros en la ciudadanía que dentro de las fábricas de la democracia. Los nuevos equilibrios democráticos vendrán determinados por una mera cuestión de superioridad numérica a un lado de la ecuación: la sociedad civil.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 19 octubre 2014

Categorías: Política

Otras etiquetas: anc, assemblea_nacional_catalana, òmnium_cultural, podemos

Sin comentarios »

Este fin de semana han tenido lugar dos eventos interesantísimos desde el punto de vista de la participación política y la movilización ciudadana: la Asamblea Ciudadana de Podemos y la manifestación de la plataforma Ara és l’hora para dar un impulso más al proceso soberanista catalán.

Ambos movimientos han sido vistos con recelo desde muchos partidos políticos y otros tantos medios de comunicación.

De Podemos se ha dicho ya de todo. Lo más suave, que no tienen programa. De lo peor, que son un partido golpista, sacando totalmente de contexto lo que no es más que un lema o una consigna para insuflar ánimos: “el cielo no se toma por consenso, sino por asalto”.

De la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural se ha dicho otro tanto, si bien el multitudinario apoyo que tienen en Catalunya ha paliado muchas críticas. Estas se han centrado, a menudo, en el (supuesto) chantaje que supone poner condiciones al gobierno para que éste cuente con su apoyo.

Falta de programa y condiciones chantajistas.

Se dijo a los indignados, a los descontentos, a los que tenían desafecto por la política, que si querían algo, que se organizasen, que montasen un partido. Muy bien, pues se han organizado y/o han montado un partido.

En ambos casos, han mostrado sus cartas del derecho y del revés. No en vano, la mayor parte de sus debates y propuestas tienen su origen en foros abiertos —o a los cuales se puede acceder fácilmente— en Internet. El programa está ahí para el que quiera leerlo. Sí, por desgracia, en un mundo digital, ya no se mandan los programas a casa: hay que levantarse, recorrer el largo trecho del sofá al ordenador (con una tableta no hace falta ni eso) y teclear un par de direcciones para dar con ellos. La política activa es lo que tiene: da por descontado que la gente tiene ganas de participar y no esperará a que le den la información masticada, digerida y metabolizada.

Ese es el programa «oculto» de proyectos como Podemos, Guanyem, el Partido X, el Partido Pirata, Òmnium Cultural o la Assemblea Nacional Catalana: tanto das, tanto recibes. Si quieres estar informado, infórmate. Si quieres participar, participa.

Claro, una vez el ciudadano se acostumbra a participar, el siguiente paso viene de forma natural: un acto de devolución. Devolución de la soberanía que un día se prestó a los representantes electos y que, ahora, habiendo participado, se encuentra una formalidad que hay que revocar. Y aquí entroncamos con los chantajes.

¿Cómo va a chantajear la ciudadanía al señor o señora al que dio poderes temporales para que decidiese por ella? El chantaje es una puerta trasera para conseguir el poder de forma ilegítima. Lo que aquí algunos ciudadanos están haciendo no es chantaje, sino retirar la confianza (o advertir sobre esta posibilidad) y, con ella, reclamar la devolución del poder que fue prestado. Esto no es un chantaje: es un reembolso por incumplimiento del contrato. Esto es la demostración de una voluntad, la voluntad de recuperar la soberanía sobre uno mismo.

Monten un partido, se dijo. Y así se hizo. Móntenlo y preséntense a las instituciones. Y así se está haciendo.

Ahora toca la contrapartida: los que viven en las instituciones, que se presenten a la ciudadanía. Que se personen allí de donde su poder nunca debió marcharse: la calle. Si no lo hacen, que, por favor, depositen sin alharacas la parte del artículo 1.2 de la Constitución que tan sigilosamente tomaron para sí.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 14 octubre 2014

Categorías: Política

Otras etiquetas: agenda, transparencia

Sin comentarios »

De un tiempo a esta parte parece haber —por fin— una cierta sensibilidad para con la transparencia y la rendición de cuentas por parte de nuestros representantes electos y políticos en general. De entre la mucha información sensible de ser transparente, las agendas de los políticos es una de las más solicitadas: saber con quién se reúnen, por ejemplo, los diputados nos puede dar pistas sobre hacia y por dónde van a ir evolucionando los temas que se debatan en el hemiciclo y, sobre todo, en qué términos.

No obstante, a todo le podemos llamar transparencia.

Quién Manda listaba así sus criterios para puntuar, de 1 a 5, la transparencia en las agendas:

- No tienen agenda publicada.

- Publican agenda general o del partido.

- Publican la agenda parlamentaria y/o actos oficiales.

- Publican agenda parlamentaria, actos oficiales y (algunos) contactos con terceras partes.

- Publican su agenda de trabajo de forma completa.

Esta es, sin embargo, una lista de requisitos cuantitativa, no cualitativa. Es un primer paso (un gran primer paso), pero no es, a mi parecer, suficiente. Si no vamos más allá, más que de una agenda transparente de lo que estamos hablando es de una gira de bolos para que el político pueda ser aclamado más y mejor allí donde vaya.

Hay, en mi opinión, dos grandes principios rectores en un análisis de la transparencia:

- La transparencia como rendición de cuentas: saber qué se ha hecho y cómo.

- La transparencia como herramienta para la toma de decisiones: saber la naturaleza del problema o demanda se atajaba, qué distintas alternativas había y cómo se tomó la decisión de optar por una determinada.

La segunda, para mí, es la más importante. Que un cargo publique su agenda de trabajo de forma completa

se cumple con algo tan sencillo como decir que el ministro se reunió con el editor de un periódico. Pero… ¿Para qué? ¿Para hablar de subvenciones a los medios? ¿Para comprarle espacios de publicidad? ¿Para acordar con él un argumentario respecto a la difusión de una información en particular? ¿Para hablar de ética periodística? ¿Para hablar de propiedad intelectual? ¿Para que afloje en sus ataques desde las páginas de opinión?

A continuación listo —sin ánimo de exhaustividad— información que creo que debería aparecer obligatoriamente en la agenda de toda persona cercana a la toma de decisiones públicas: por supuesto miembros del ejecutivo y el legislativo, pero también altos cargos de la Administración, los partidos políticos y los sindicatos.

- Todas las reuniones con el tema o temas de los que se va a hablar: salvo las personales (y aún aquí podríamos debatir qué es ámbito privado y qué público en según qué cargos), todas las reuniones deberían incluir de qué se va a hablar.

- De cada reunión, cargo e institución a la que representa. No es lo mismo reunirse con el presidente de una gran corporación que con la persona más irrelevante. De la misma forma, no es lo mismo reunirse, dentro de una misma organización, con su jefe de recursos humanos que con su jefe de comunicación.

- Cabe pensar que uno no va a la reunión con las manos en los bolsillos. Cabría pensar que uno llega a las reuniones preparado. La lista de documentos que van a apoyar el conocimiento de uno sobre la temática a discutir en la reunión es igualmente imprescindible. Por supuesto, esa lista no tiene porqué ser distinta para cada reunión del mismo tema. Basta con listar las obras de referencia que uno tiene para cada tema —obras que, por supuesto, pueden ser propias.

- Es de suponer que una reunión jamás es totalmente infructífera. En el peor de los casos sirven para conocer personas enajenadas o proyectos disparatados. Las conclusiones a las que se llega al terminar la reunión son igualmente interesantes y merecen mayor transparencia, dado que algunas acabarán influyendo en futuras decisiones: información nueva sobre un tema, demandas o descontentos de un sector, propuestas legislativas, proyectos que se quieren llevar a cabo.

Dicho de otro modo: la agenda de un político debe ayudarnos a saber sobre qué temas se interesa, qué opciones está barajando sobre ese tema y a través de qué camino llegó a una opinión que después marcará su acción política.

En el límite, la agenda de un político debería darnos herramientas (casi) suficientes para replicar sus decisiones o bien tomar otras alternativas pero igual de informadas.

El resto es puro teatro.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 11 septiembre 2014

Categorías: Derechos, Política

Otras etiquetas: sentitcritic

1 comentario »

El escritor Isaac Asimov puso en palabras de Salvor Hardin, el astuto alcalde de Fundación, una máxima que se ha convertido en famosa en política: La violencia es el último recurso del incompetente

. Lo que no aclara Hardin, ni Asimov, es quién es el incompetente: si aquél que hace uso de la violencia, o bien aquél que limita el campo de acción de los demás de forma que se ven abocados a utilizar la violencia, no como último recurso, sino como único recurso.

La X Legislatura de España probablemente terminará (en sentido cronológico) con una nueva Ley Electoral que algunas voces (muchas, pocas) ya se han apresurado a tildar de pucherazo, en el peor de los casos, o de ataque a la pluralidad de ideas, en el mejor de ellos. Pero la Ley Electoral no habrá llegado sola, sino que habrá seguido un largo camino de recortes a la libertad de expresión, directamente camuflados bajo otras apariencias o indirectamente causados por la priorización de otros derechos.

Nueva ley electoral

La propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral propone, entre otras cosas, que en los municipios gobierne la lista más votada. Es decir, el resultado de las elecciones municipales determinará directamente — sin posibilidad de negociaciones, pactos, y a una única vuelta — quien será el nuevo alcalde y que será quien forme gobierno. Esta reforma silencia todas las voces menos una en el consistorio, una voz que no necesitará mayoría absoluta, sino simple… para poder gobernar con mayoría absoluta. Como se decía más arriba, la actual correlación de fuerzas en muchos municipios españoles, especialmente capitales de provincia, hacen sospechar que este sea un movimiento rayano en el pucherazo. Sea como fuere — de buena o mala intención — la libertad de expresión se verá reducida al eliminarse la representación de muchos ciudadanos que no votaron a la lista mayoritaria.

Nueva Ley electoral en Castilla – La Mancha

La nueva ley electoral que tanto afectará las municipales viene precedida por la nueva Ley electoral aprobada en Castilla – La Mancha el 21 de julio de 2014. En ella, y fundamentada por economizar los gastos de la democracia, se reduce el número de diputados en el parlamento autonómico. Tan aparentemente inocente medida cambia drásticamente la aritmética parlamentaria y hace más cara, en número de votos necesarios, la obtención de un escaño en el parlamento. De nuevo, menos voces en el parlamento, con también menor proporcionalidad respecto al mosaico ideológico del ciudadano que, por construcción, ve limitada su libertad de expresión.

Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana o Ley «mordaza»

Quejarse de las anteriores leyes, protestar o proponer protestas, incluso deliberar en determinados espacios en un tono o formas que puedan parecer sospechosos puede acabar en falta o incluso delito. La nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana prevé prohibir o limitar un gran abanico de actuaciones de la ciudadanía y la sociedad civil con la excusa de, precisamente, proteger el desarrollo del estado de derecho y la democracia. Sin embargo, algunas de estas medidas son claramente desproporcionadas o bien frenan el avance de una democracia (también) extra-institucional que venga a complementar el trabajo de las instituciones. La «Política con P mayúscula» no es cosa del ciudadano de a pié, como bien tiene a poner por escrito la nueva ley. La libertad de expresión que Internet trajo, la Ley se la llevó.

Nueva Ley de Propiedad Intelectual

Las libertades en Internet se ven también limitadas con la nueva Ley de Propiedad Intelectual que, para proteger los derechos de (algunos) propietarios de (algunas) creaciones artísticas y culturales hace retroceder peligrosamente la libertad de expresión de forma tácita o explícita. Sin entrar en el debate sobre el concepto mismo de propiedad intelectual y la explotación del monopolio de los derechos sobre las obras, es incuestionable que en el solapamiento de ambos derechos ha salido perdiendo la libertad de expresión, tanto la relacionada con el uso de dichas obras para fines políticos o incluso científicos, como la que no tiene relación alguna con dichos usos o incluso relación con las obras originales, ya que la ley es de máximos y evita entrar en diferencias en el uso de Internet para la comunicación.

Ley de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia

Dirimir estas (u otras) cuestiones por la vía judicial tiene costes más elevados desde la aprobación el 20 de noviembre de 2012 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Así, esta nueva ley eleva la barrera económica para acceder a la justicia, poniendo en franco peligro el acceso universal a la justicia por parte de cualquier ciudadano. Recurrida por inconstitucional, dificultar la libertad de expresión vía judicial se añade a las anteriores censuras a través de los parlamentos, los ayuntamientos, los espacios de debate públicos, o el mismo uso de espacios y contenidos digitales para ello.

Ley de Transparencia

Ojos que no ven, corazón que no siente. La Ley de Transparencia aprobada el 9 de diciembre de 2013 es también una traba al control de distintas instituciones de la democracia (Gobierno y Administración, Legislativo, Judicial, partidos, Corona, etc.) así como a la rendición de cuentas. La ley de transparencia es manifiestamente deficiente, tanto en comparación con otras leyes parecidas como en relación a los avances en el tratamiento de la información y las comunicaciones. Además, hecha la ley, el debate para pedir más y mejor transparencia queda agotado por la existencia misma de la ley, deslegitimando de facto cualquier petición en esta línea. Ciudadanos desinformados, ciudadanos sin libertad de expresión.

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa o Ley Wert

Contra la libertad de expresión, nada mejor que no dejar expresarse. O no informar. O, directamente, adoctrinar. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa supone una recentralización de muchas competencias educativas que ahora estaban en manos de las comunidades autónomas. Más allá de la cuestión competencial, la existencia de distintos modelos, aunque coordinados, suponía un sistema de contrapesos que evidenciaba, sobre todo, las diferencias. También en el temario. La recentralización, y el cambio de ponderaciones en la importancia de determinadas materias hace que la tentación de afectar los temarios sea mayor. Además, en el caso de las comunidades autónomas con segunda lengua oficial, este cambio de ponderaciones, programación y temarios ha afectado especialmente a las segundas lenguas oficiales, el vehículo por excelencia de la cultura. De la expresión. De la libertad de expresión.

Iniciativas Legislativas Populares

Es sabido el previsible futuro de una Iniciativa Legislativa Popular en España: la no admisión a trámite o, con suerte, su rechazo. Solamente una de estas ILP desde la restauración de la democracia ha acabado airosa el arduo periplo que supone ponerla en marcha y que acabe en la mesa de sus señorías. Si la maquinaria del estado quiere forzar que la ciudadanía participe por canales institucionales (ni calles, ni foros de Internet: el Parlamento con P de Política mayúscula), lo viene disimulando mucho desde 1983. Pero la cosa ha empeorado. Con la crispación política, la deslegitimación de las instituciones de la democracia representativa y con el desaire de éstas para con la ciudadanía, ha sucedido lo previsible: la desazón y la autocensura. No se ha presentado ninguna ILP en el último año y medio, eliminando de un plumazo el promedio de más de 5 iniciativas por año en la última década, 27 de ellas en los últimos 3 años. La libertad de expresión es como el gato de Schrödinger: puede ser y no ser al mismo tiempo.

Consultas no refrendatarias

¿Cuál es la última baza de un ciudadano? Entrar en política. Perdón: en Política. Un Parlamento y un Gobierno bien podrán articular mecanismos para hacer oír la voz de sus conciudadanos. ¿Sí? ¿No? No. Tampoco. Olvidemos por un momento si los catalanes son unos pérfidos sediciosos. Todos ellos. O algunos. O unos cuántos. ¿Cuántos? No lo sabemos: la propuesta del Govern de la Generalitat, avalada por una amplia mayoría en el Parlament de Catalunya de consultar — de forma no vinculante — a los catalanes, de preguntarles su opinión el día 9 de noviembre de 2014, no entra, por lo visto, dentro de la Ley.

Pero no entra no porque sea ilegal. No entra porque la libertad de expresión es un estorbo. Negar la consulta a los catalanes no se fundamenta en el mantenimiento de la unión de España: ya se ha visto en Canadá o el Reino Unido que los nacionalismos pueden hablarse entre ellos. La negación de la consulta a los catalanes es prima hermana de tomar nombre y apellidos a los reunidos en el Retiro para preparar una protesta ante el Congreso; parecido a cerrar páginas web con o sin contenidos del tipo que sea como medida cautelar, sin jueces de por medio y sin riesgos de fuga de nadie ni vidas en peligro; es similar a pedir documentos públicos y dar la callada como respuesta; recuerda en el fondo y en las formas el dar ruedas de prensa sin preguntas… ni presencia; nos retrotrae a 1885 y su Pacto de el Pardo; va en la misma línea, en definitiva, del haga usted lo mismo que yo y no se meta en política.

Censura: ni el derecho de poder informar sobre ello

Estaban ya cerradas estas líneas cuando han sucedido dos hechos que vale la pena sumar a lo que ahora es ya un decálogo de despropósitos contra la libertad de expresión. La primera cuestión es el boicot y censura, respectivamente, de dos actos de presentación en Holanda de Victus, novela histórica escrita en castellano por el autor catalán Albert Sánchez Piñol y donde se relatan los últimos estertores de la Guerra de Secesión en el sitio y posterior caída de Barcelona. La segunda cuestión es el cambio (al parecer) arbitrario y (éste sí cierto) retroactivo en las exenciones del IVA de las televisiones públicas que pone en una delicada situación a, entre otras, la televisión pública catalana. Una televisión que, con sus indudables sesgos, no deja de prestar un mejor o peor servicio de información pública y que ahora algunos ven peligrar seriamente — y a lo que habría que sumar el cese de las emisiones de TV3 y Catalunya Ràdio en la Comunidad Valenciana, o la pérdida en Catalunya de un multiplex de TDT y que también afectaría a la televisión pública.

Sea como fuere, y dejando al margen el derecho a opinar e incluso protestar que se mencionaba más arriba, al parecer ni la pluralidad de voces aumentadas por los medios o la literatura tienen ya cabida en determinadas concepciones de una democracia.

Y después se preguntan, nos preguntan, a qué tanta desafección política.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 08 septiembre 2014

Categorías: Política

Otras etiquetas: catalunya, independencia

Sin comentarios »

— Cariño, mis padres van a venir a vivir con nosotros.

— ¿Y eso no habría que discutirlo antes?

— Mejor no: preferiría no crear división de pareceres entre nosotros dos.

— Cariño, voy a arreglar la boda de nuestra hija con su primo el de Murcia.

— ¿Y eso no habría que discutirlo antes, especialmente con la niña?

— Mejor no: preferiría no crear división de pareceres entre nosotros dos.

Uno de los argumentos menos fundamentados sobre la cuestión de la independencia de Catalunya, en general, y sobre la realización de un referéndum, en concreto, es que celebrar una votación, sin lugar a dudas, va a crear división entre los catalanes, o entre los españoles, que los va a enfrentar, que se creará un cisma, que los violentará.

En mi opinión esta es una clara confusión de causas por consecuencias, o mejor, una confusión de una realidad subyacente por sus síntomas superficiales.

Lo que crispa, separa y divide no es ser preguntado por una cuestión, sino lo que llevó a esa cuestión misma. Pueden dividir las distintas formas de enfocar la realidad; o las distintas formas de, en consistencia con esos distintos enfoques, querer obrar de cara al futuro. Pero, ¿ser preguntado? En absoluto.

Ser preguntado no crea más desasosiego en quién disfruta del status quo, en quién se aferra a su porción de poder, en quién ve legitimada su realidad por la inercia de los hechos, como no ser preguntado no crea más desasosiego en el que denosta el status quo, el que está en franca desventaja en ausencia de todo poder, en quién ve ninguneada su realidad por los sordos oídos de quién no quiere oír. Ni más ni menos preguntar genera más tensión que no preguntar, votar que no votar.

En el peor de los casos, airear un desencuentro lo que hace es cambiar de bando el desasosiego: el de quién por fin es escuchado y se ve reconocido por, a veces, el de quién ahora se ve cuestionado.

En el mejor de los casos — en el más civilizado de los casos, cabría decir — votar, dar voz, debería servir para que quienes viven juntos se vean forzados a escucharse, a dirimir sus desencuentros y diferencias, a calibrarlos en su justa magnitud, a minimizarlos cuando se tercie y a maximizar los esfuerzos para acercar pareceres cuando la cuestión así lo aconseje. O para tomar distintos caminos y evitar injerencias mutuas si así se resuelve.

Esta es la teoría.

La realidad es que votar, o debatir, sí atiza el fuego de la confrontación, creando división y enconando los puntos de vista opuestos que, en consecuencia, se radicalizan. Pero, de nuevo, el problema no es del hecho de votar en sí, sino lo que votar evidencia: una mala educación democrática. No saber deliberar. O, simplemente, no querer hablar — y dejar como último recurso la violencia, por construcción, sea explícita o soterrada. De querer ganar las discusiones sin hablar, ganarlas por el simple ejercicio de blandir el poder que uno ostenta — y que no se resigna a perder. Esto es, en definitiva, lo que divide: tener el poder y no saber utilizarlo mas que para mandar. Para negar la realidad o para ajustarla a las propias y distorsionadas percepciones, todas ellas endógenas y enraizadas en los más profundos prejuicios y apriorismos.

Es como creer que un médico conjura la enfermedad por el solo hecho de nombrarla.

— Cariño, deberías ir a que te miren eso.

— Mejor no: no vaya a ser que me encuentren algo y les dé por curármelo.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 23 agosto 2014

Categorías: Derechos, Política

1 comentario »

En un para mí excelente artículo — Nueva y vieja política: del 11-S al 9-N — Quim Brugué describe tres pilares de la democracia representativa que no habría que perder de vista, dado que son lo que hace del gobernar un arte que nunca va a contentar a todos — y, que deviene, por tanto, fuente de desencuentros, especialmente en problemas complejos.

Brugué identifica la «vieja política» con (entre otros) estos tres pilares, y se pone en guardia ante una «nueva política» que podría estar poniendo en duda estos fundamentos de la democracia representativa y a partir de los cuales funciona todo el cosmos institucional con el que nos gobernamos hoy en día.

Comparto a pies juntillas el artículo de Brugué, también respecto a sus miedos y dudas sobre lo que los anglosajones llaman tirar al niño por el desagüe con el agua del baño, es decir, arrancar el trigo con la cizaña: algo de provecho habremos aprendido en 2.500 años desde la democracia ateniense, más de 200 de democracia liberal y, para el caso de España, 40 años de democracia restaurada.

Hay, no obstante, un punto central en la tesis de Brugué con el que discrepo profundamente, aunque no por ello vea inválidos sus argumentos: creo que lo que vivimos hoy en día no es la vieja política que tan bien caracteriza Brugué. Y, en consecuencia, cabría volver a preguntarnos contra qué realidad se enfrenta la nueva política. Hace tres años, al responder qué pedían los indignados, me atrevía apuntar que a que se dé un debate para reformar y mejorar el ejercicio de la democracia a partir de una transición de una democracia industrial a una democracia en red. A continuación voy a argumentar porqué creo que el tiempo ha reforzado esta postura a la vez que la hace compatible con los apuntes de Brugué. Utilizaré, además, el mismo esquema que en su exposición.

La propia diferenciación entre sociedad civil e instituciones públicas es discutible

Argumenta Brugué que no hay dos esferas en la vida pública: la sociedad civil (organizada) y las instituciones públicas, sino que hay diversos puentes y enlaces que confunden las fronteras entre una y otra.

Estoy de acuerdo. Pero sí creo que es distinguible lo que es el interés público de lo que es el interés privado. Es más, reforzando la tesis de Brugué, creo que lo que difumina las diferencias entre sociedad civil organizada de las instituciones públicas en la vieja política es precisamente su común interés por lo público.

Pues bien, como se ha demostrado hasta la saciedad, muchas instituciones públicas (empezando por muchos cargos electos) ya no dirimen con el interés público, sino con su propio interés (privado) o con el interés de algunos grupos de interés (privados). Este sesgo cleptócrata o plutócrata rompe las normas del juego y convierte a la vieja política en otra cosa: en corrupción y en tiranía.

Cuando la nueva política clama que no nos representan

o que somos el 99%

quiere poner de relieve (especialmente, aunque no solamente) esta situación. No pretende separarse de las instituciones sino, bien al contrario, recuperar la representatividad que estas perdieron en favor de unos pocos. En mi muy personal opinión, Podemos es (entre otras muchas cosas, seguramente) un ejemplo claro de esta aproximación.

El peligro de paralizar la acción colectiva

El segundo argumento es que los intereses de la sociedad son dispares y que sus contradicciones pueden llegar a bloquear la toma de decisiones, la acción colectiva. De nuevo estoy de acuerdo en que las instituciones políticas pueden ser una buena medida para cortar ese nudo gordiano en que se convierte ordenar las preferencias de los ciudadanos, aunque sea a riesgos de tomar decisiones impopulares o que incluso perjudiquen a unos pocos.

Sin embargo, es también cierto que no hay acción colectiva sin deliberación. Y, de nuevo, hay que reconocer que ha quedado demostrado también que los espacios de debate han sido dinamitados en sus fundamentos. Aún tomando los Parlamentos y cámaras de representación como legítimos (ver punto anterior), su papel como ágora política está más que puesto en duda, verbigracia de los medios de comunicación, ese cuarto poder: la confrontación de opiniones y presentación de proyectos han dado paso al tacticismo político, la guerra de trincheras y la destrucción del oponente — que no de sus ideas.

Cuando la nueva política clama por una acción más directa no se refiere (solamente) a una recuperación de la soberanía o a una des-delegación (en la forma de democracia directa o participativa), sino también a recuperar espacios de debate, a llamar a todos los agentes implicados a personarse e implicarse en este debate y aportar sus particulares puntos de vista, a poner en valor una democracia deliberativa ahora mucho más posible gracias a mejor tecnología y mayor nivel educativo de la población. No se trata, pues, de paralizar la acción colectiva, sino de enriquecerla, de destruir la dictadura de las minorías poderosas con la pluralidad de la minoría. En mi muy personal opinión, Guanyem Barcelona (y afines) es (entre otras muchas cosas, seguramente) un ejemplo claro de esta aproximación.

Las relaciones entre estado y sociedad civil nunca han sido de subordinación: la política se ve obligada a repartir razones

Ya he comentado hasta aquí que, efectivamente, las instituciones políticas no son un genio de la lámpara a demanda y que puede y debe decepcionar a unos para contentar el interés colectivo (por supuesto, esta afirmación tiene también sus grises según uno se aproxime a ella por la derecha o por la izquierda). No entraré de nuevo, pues, en cuestiones como la representatividad (en entredicho) y la deliberación (dinamitada) donde aunque no se generen unanimidades, sí se generan consensos y acuerdos.

Pero se ha demostrado de forma tozuda, una y otra vez, que aún obviando la necesaria representatividad y la beneficiosa deliberación, las decisiones (que no pueden beneficiar a todos), aun bienintencionadas, se toman de forma opaca o, a lo sumo, aportando información parcial, medias verdades o pura desinformación al ciudadano. Así, podemos saber inmediatamente a quién descontenta una determinada política, pero es cada vez más difícil dirimir en aras de qué interés colectivo o cuál interés privado se toma una decisión. Insisto: esto sucede aún en casos bienintencionados pero instalados en el antiguo paradigma que la información es cara de transmitir, es de propiedad de la Administración o, simplemente, el ciudadano no va a tener tiempo ni conocimientos para saber qué hacer con ella.

Cuando la nueva política clama por una política que dé razones, no se está pidiendo que «nos» den la razón, sino que aporte el fundamento sobre el cuál se edificó el proceso de toma de decisiones. Hay una fuerte tendencia en la nueva política estrictamente dirigida a la transparencia en la arquitectura de la gobernanza y a la rendición de cuentas de todo aquello que afecta a la cosa pública, desde los ingresos hasta los impactos, pasando por los gastos y en cómo se diseñaron e implementaron dichas partidas. En mi muy personal opinión, la Red Ciudadana Partido X es (entre otras muchas cosas, seguramente) un ejemplo claro de esta aproximación.

Un infierno de buenas intenciones

Hasta aquí he querido poner de relieve cómo lo que Quim Brugué llama vieja política no es, en absoluto, lo que ahora se sirve cada cuatro años y en cómodos recortes (de derechos, que no económicos: esa es otra historia). Y que, por tanto, la nueva política, si bien corre el riesgo de caer en los errores que apunta Brugué, en mi opinión está apuntando sus dedos hacia otra cosa: lo que realmente se llevó por delante la vieja política. Los antisistema. Los de verdad, los que convirtieron el legislativo, el judicial, el ejecutivo y los medios de comunicación en una maraña dramatúrgica para distraer al ciudadano y no para representarlo.

La antigua democracia griega se fundamentaba en una participación muy directa del ciudadano. Esta es la verdadera vieja política: implicarse. Quienes idearon las modernas democracias liberales, más de 2.000 años después, se dieron cuenta que no era posible volver a la vieja política sin ciudadanos no libres (a saber, mujeres y esclavos, una suerte de redundancia en los términos en aquel entonces) por lo que la democracia representativa salió de la chistera a gran escala. Y, con la representación, vino la corrupción del término.

La nueva política no lucha contra la vieja política, sino todo lo contrario: aspira a recuperarla, acercándose a Grecia tanto como las nuevas tecnologías lo hagan posible, con nuevas ágoras, nuevos senados realmente representativos, con la posibilidad de la participación directa o parcial y temporalmente delegada. Virtual o presencial (potenciado por la tecnología como instrumento, eso sí).

Por supuesto no todo lo que se interpone entre la vieja política y la (vieja) nueva política es corrupción y cleptocracia. Estoy plenamente convencido de que hay un buen número de personas dedicadas a la política que intentan tender puentes entre vieja y nueva política. No obstante, tengo la sensación que en muchas ocasiones dan más importancia a lo que yo personalmente considero síntomas que a lo que seguramente son sus causas. Y la nueva política, el 15M, los movimientos sociales o como convengamos llamarles son, creo, síntomas de una revolución en ciernes, un movimiento hacia una política extrainstitucional debido a una profunda desafección política.

Y, en consecuencia, considero que la pregunta no debería ser adónde nos lleva el 15M, sino que nos condujo a él.