Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 08 marzo 2015

Categorías: Cultura, Educación

Otras etiquetas: papers4.0

Sin comentarios »

Las redes sociales, ¿ángeles o demonios? ¿Agujero por donde se cuela el tiempo o puerta dimensional que nos traslada a otros mundos? Los cuchillos, ¿herramientas para tallar figuras en la madera o para destripar personas en un callejón oscuro? Está bien, tal vez la comparación no es del todo precisa, pero seguramente se entiende la intención: es el uso y, sobre todo, los propósitos tras un determinado uso lo que connota fuertemente una herramienta.

En este sentido, se me ocurren 8 motivos para fomentar el uso de las redes sociales. Y cuando digo fomentar quiero decir promover, animar, facilitar, incentivar, incluso recompensar el uso, y no sólo tolerarlo. Y, también, 3 motivos por los que deberíamos hacerlo con cuidado. Y hacerlo con cuidado significa acompañando su uso, evaluando su impacto, priorizando determinados usos por encima de otros.

El primero es que el mundo ha cambiado, radicalmente, y las redes sociales son una de las consecuencias fruto de esta radical revolución. Sí, que existan puede parecer un argumento pobre. Pero que su adopción sea masiva y su aplicación sea hegemónica no lo es. Como la electricidad. Como el agua corriente. Tener electricidad no nos hace diferentes, ni mejores: es no tener acceso a ella lo que nos sitúa en posición de desigualdad, de exclusión económica y social. Y es en esta clave que tenemos que empezar a comprender las redes sociales, en particular, e Internet y la telefonía móvil y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en general.

El segundo, más poderoso o, quizás, más práctico que el anterior es que las redes sociales son, al mismo tiempo, nuevas herramientas y nuevos espacios. Nuevas herramientas que, en un mundo cada vez más dominado por la gestión de la información y las comunicaciones, nos hacen más eficientes y más eficaces en, de nuevo, cada vez más tareas y procesos. Y no sólo nos hacen más eficientes y eficaces en nuestros pequeños microcosmos personales, sino que abren — literalmente — todo el mundo y nos lo sitúan a un clic de distancia. Así, son nuevas herramientas que nos hacen mejores en nuestros espacios y en los espacios que nos abren.

Tres. El oficio hace el maestro, reza el dicho. Y para practicar, se debe ser y se debe hacer. Las redes sociales son el lugar donde conocer, aprender, practicar y perfeccionar las competencias digitales. Competencias como la alfabetización tecnológica, la alfabetización informacional y la alfabetización mediática. Competencias como gestionar la propia persona digital — y conocer mejor la de los demás. Competencias como medir las tendencias y patrones de cambio que la propia revolución digital imprime en nuestras vidas. Cada día.

Cambios; nuevas herramientas y nuevos espacios; nuevas competencias. ¿Para qué? Cuarto: para cambiar cómo hacemos las cosas. Para transformar nuestras prácticas. Digámoslo de forma más vehemente: para introducir puntos de inflexión y disrupciones entre lo que hacemos, cómo lo hacemos, porqué lo hacemos, con quién lo hacemos, donde lo hacemos, cuando lo hacemos. ¿Y eso es bueno? Absolutamente: dejaremos de hacer unas cosas y haremos otras nuevas; dejaremos atrás tareas e instituciones y articularemos nuestra vida — ocio, trabajo, afectos, aficiones… — de una forma diferente. Las redes sociales son, primero, el lugar donde prototipar estas nuevas prácticas. Y, después, el lugar donde las pondremos en funcionamiento a gran escala.

¿Qué prácticas? Quinto motivo: diseñar, crear, articular, facilitar redes de interés. Sin la tiranía del espacio y del tiempo, podemos ahora tener varias redes donde manifestar nuestros diferentes intereses, donde encontrar soluciones a nuestras necesidades. ¿Provoca vértigo? Ciertamente, pero que este vértigo no nos haga ciegos al paisaje que se despliega ante nosotros.

Sexto motivo. Las redes sociales son muchas. No hablamos de los servicios de redes sociales, sino de sus manifestaciones: las conversaciones comienzan en la calle y acaban en Internet, pasando por la tele y la prensa. Esta itinerancia transmedia de la información y las comunicaciones hace que tengamos que estar en todas partes — repetimos: en todas partes — para poder comprender nuestro entorno. Y no podemos permitirnos no comprenderlo, a riesgo de quedarnos excluidos de él.

Penúltimo. ¿Redes de interés? ¿En un mundo cambiante y complejo? No: redes de aprendizaje y práctica. Las redes sociales nos ayudan no a aprender, sino a aprender a aprender. A ser conscientes de cómo aprendemos, para poder volver a aprender — más y mejor — en el futuro más inmediato. En un mundo que alteramos con nuestra mera acción rutinaria no vale saber conducir: debemos ser los mecánicos de nuestro aprendizaje y de la puesta en práctica de lo que sabemos hacer.

Y hacer es participar. Octavo y último punto, no podremos participar sin redes sociales, y sin participar no podremos estar en las redes sociales. ¿Qué significa participar? Quiere decir deliberar y votar, sí. Pero también cuidar de los enfermos o de nosotros mismos. O aprender (a aprender). O planificar (activamente) nuestras vacaciones o nuestro ocio. O amarnos. Sí, esto también es participar. Y las redes sociales nos ayudan.

¿Siempre? Bueno, con cautela. Tres motivos para tener cuidado a la hora de participar.

El primero es la identidad digital. De la misma forma que sabemos cómo presentarnos en un lugar y sabemos a qué lugares podemos ir, de la misma manera tenemos que aprenderlo en la virtualidad. ¿Nos desnudamos en plena calle? ¿Insultamos los demás? La virtualidad no es demasiado diferente y lo que allí hacemos también tiene consecuencias.

El segundo es conocer cuáles son nuestros círculos de confianza, conocer quién integra nuestras redes, como las desplegamos. Al igual que en la calle, en la escuela, o en el trabajo.

Tercero y último, lo mejor pero también peligroso de las redes sociales es su impacto, tanto en alcance como en rapidez. Internet y las redes sociales multiplican: hay que asegurarse de multiplicar ventajas y no desventajas. Las redes sociales son como una presa: bien gestionada, da agua de boca a una población y riega sus campos. Pero nos cuidaremos muy mucho de abrir de golpe la esclusa: a ver quién para después del agua.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 21 febrero 2015

Categorías: Derechos, Política

Otras etiquetas: revista_treball

Sin comentarios »

La aparición de nuevos partidos políticos suele recibirse de forma muy diferente por parte de políticos y politólogos — solo por eso vale la pena distinguir unos de otros: no pueden ser más diferentes. Los politólogos suelen recibir con brazos abiertos y excitación la creación de nuevos partidos políticos, como los meteorólogos esperan la inestabilidad, las bajas presiones y, a ser posible, un tifón (aunque sea pequeño). Los políticos, por el contrario, suelen ser recelosos de la potencial competencia que entra en el siempre estrecho mercado electoral, y más si los perciben como sustitutos de su propia oferta.

Los ciudadanos y los medios… depende. Depende, sobre todo, de cuán alineados estén con unos políticos o unos partidos determinados, o cuán desencantados estén (los primeros) y las ganas de hacer dinero (los segundos) que tengan. Cuanto más alineados, más recelos. Cuanto más perdidos estén electoralmente hablando o más necesitados de audiencia, más optimistas.

Politólogos, ciudadanos desencantados o medios necesitados de titulares suelen lanzarse animosamente a seguir los pasos de los recién llegados y, en algunos casos, a alabar su nuevo o renovado o desempolvado discurso. Los partidos y militantes y simpatizantes, en cambio, suelen lanzarse a la yugular del recién llegado, buscarle los trapos sucios, desacreditarlo o minimizar su importancia o la novedad.

Hay un ejercicio que, por norma general, queda fuera del revuelo que genera la aparición de un nuevo partido, formación o movimiento político: conocer el porqué de las cosas. ¿Por qué ha aparecido el nuevo partido? ¿Por qué ahora? ¿Por qué estas personas y por qué con este apoyo? ¿Por qué este discurso? ¿Por qué ha tenido buena acogida en un determinado sector de la población? ¿Por qué — más importante quizás todavía — es verosímil lo que dice? ¿O por qué es verosímil que lo que dice sea nuevo (lo sea o no)?

Sí, es cierto, de vez en cuando encontramos alguien que osa apuntar al porqué de las cosas: porque había desencanto, porque había un nicho en el mercado electoral para cubrir, porque hay mucho paro y uno se agarra a un clavo ardiendo… Ya… Pero… ¿Por qué? ¿Por qué este desencanto? ¿Por qué había un nicho de mercado que nadie cubría? ¿Por qué nadie lo cubría? ¿Por qué había la percepción de que nadie hacía nada por los parados o los desahuciados? O, directamente, ¿por qué nadie hacía nada por los parados o los desahuciados?

Desgraciadamente, lo más habitual es ver cómo todos los esfuerzos se centran en dirigir la sintomatología. En este caso, la naturaleza, composición, intenciones, programa y «autenticidad» del nuevo partido. Y muy, muy pocos esfuerzos en el análisis de las causas.

Es comprensible este comportamiento. Pero es muy poco eficaz.

La aparición de un nuevo partido, más allá de las ambiciones personales — que suelen canalizarse a través de las instituciones y organizaciones existentes — suele ser indicio de que las cosas han cambiado. Que suficientes cosas han cambiado como para romperse el equilibrio existente. O, si se quiere, que muchas cosas deberían cambiar y el equilibrio existente las está ignorando completamente. La aparición de un nuevo partido debería ser una llamada de atención para revisar la propia actuación, el propio programa, las propias ideas, las «realidades» que fundamentan las propias ideas. Y no en relación a la nueva formación, sino en relación a uno mismo y en relación a la ciudadanía a la que se dice que se dirige.

Es cierto que, a menudo, la aparición de una nueva iniciativa política responde a cuestiones internas de una organización existente. Pero la prueba del nueve de cuán internas son es el apoyo externo que esta formación recibe. Cargar contra el Front National francés por racista y xenófobo, o contra Syriza por populista y antisistema (por poner dos ejemplos «lejanos») es como cargar contra Isaac Newton porque las cosas caen al suelo.

Esto no quiere decir que no tengamos que intentar encontrar la verdad y la viabilidad de los nuevos discursos. Pero limitarse a una cuestión desgaste del oponente en clave de reparto de cuotas de poder es, este sí, motivo suficiente por el que aparecen, hoy en día, nuevas formaciones políticas.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 31 enero 2015

Categorías: Derechos, Política

Otras etiquetas: catalunya, independencia, independentismo, podemos, sentitcritic

3 comentarios »

Habitualmente se ha dicho que en Cataluña hay dos ejes políticos que marcan la toma de decisiones del votante catalán. Por un lado, el tradicional eje izquierda-derecha, o eje social; y por otro, el llamado eje nacional, es decir, aquel lo largo del cual uno se identifica como sólo español o sólo catalán, pasando por el término medio «tan catalán como español». Estos dos ejes, se ha dicho, configuran la complejidad de la política catalana, y es en función de la combinatoria de uno u otro eje que situamos los votantes y los partidos políticos.

La aparición de Podemos en el terreno político estatal fue recibido por algunos sectores del independentismo como una buena noticia: por un lado, sería fuego purificador que haría limpieza en las filas del bipartidismo hegemónico, debilitándolo tanto en términos absolutos como, especialmente, en términos relativos el equilibrio de fuerzas que conforman el proceso independendista; por otra parte, no podría encenderse en la pólvora mojada que el eje nacional ha empapado a lo largo y ancho de Catalunya. El singular escenario político catalán está tan apretado que ya no había lugar para más jugadores.

Pero, por lo visto, sí lo hay. Lo que muestran los últimos barómetros políticos es que la intención de voto a favor de Podemos en Catalunya está muy lejos de ser minoritaria y marginal. Y que, además, podría estar teniendo un efecto de refuerzo del federalismo a costa del independentismo — aunque el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión ya ha sido criticado por algunos analistas que apuntan el cambio de muestra de la encuesta como principal causa del cambio de tendencia.

Podemos ha centrado su primer año de andadura en afirmar que no es ni de izquierdas ni de derechas; es decir, desmarcándose del eje social. En Catalunya ha intentado seguir la misma estrategia, ahora desmarcándose del eje nacional: derecho a decidir, sí, pero independencia, ahora no es el momento, quizás más adelante. Lo que ahora toca, pues, es un tercer eje: la regeneración.

El eje democrático

Políticos, medios y académicos han estado trabajando, con mejores y (sobre todo) con peores formas de desenmascarar lo que tildaban de engaño: Podemos es de izquierdas, Podemos es de centro-derecha, Podemos es liberal, Podemos es unionista, Podemos es españolista, Podemos es federalista. Podemos es la Sekhmet egipcia, iracunda y vengativa, que quiere hacerse pasar por Bastet, armoniosa protectora del hogar.

Pero Podemos será lo que el ciudadano le otorgue ser, especialmente mientras su identidad esté en formación y, por tanto, sea susceptible de ser maleable, mientras beba de sus círculos, mientras tenga un pie en la calle. Y lo que ahora la calle dice es que hace falta un revulsivo: según el CIS, en el último año la combinación de indecisos, intención de votar en blanco o no votar ha caído cerca de 15 puntos. En el mismo periodo, Podemos ha ganado cerca de 18 puntos en intención de voto (partiendo de cero). «Da igual», pues, lo que Podemos sea en el fondo: es lo que el ciudadano ve en Podemos lo que le hace moverse del sofá o cambiar la papeleta que querrá depositar en la urna.

Y el proceso independentista, ¿qué debe hacer?

El proceso independentista, por ahora, ha jugado sólo en dos ejes. Por un lado, ha pulsado a fondo el acelerador en el eje nacional o identitario, a menudo ayudado por torpes políticas del Gobierno central y los partidos de carácter estatal que han atizado el fuego en lugar de apagarlo. Por otro, ha sabido sacar partido de la crisis para poner en valor la independencia de Catalunya en el eje social: balanzas fiscales, desequilibrios de inversiones, balanzas de pagos o agravios en el acceso al endeudamiento han podido situar el papel de la independencia dentro del debate económico, en el mantenimiento del Estado del Bienestar, en el acceso directo a las políticas de la Unión Europea.

El proceso independentista, sin embargo, ha desterrado (en general) la regeneración democrática. O ha pasado de puntillas por encima del tema. Cuestiones como el creciente debate sobre la democracia deliberativa o la democracia directa, sobre la participación, sobre la corrupción, sobre la transparencia han quedado en meras anécdotas — con honradísima aunque, creo, pequeñísimas excepciones. Tres muestras fundamentales en manos de un Parlamento que, sobre el papel, ha trabajado a favor de la indepencencia: una Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que es sólo buena cuando se la compara con su hermana española (con quién, por cierto, comparte nombre: mal augurio), pero muy lejos de lo que sería el óptimo; una Ley de consultas populares no referendarias y de otras formas de participación ciudadana, creada ad hoc para lo que resultó ser una no-consulta, y que deja la participación bajo el triste epígrafe «otras formas» (la calderilla de la participación); y la inexistente Ley Electoral de Catalunya, que (quizás) de tantos embrollos nos habría sacado estas alturas.

Podemos y el proceso independentista: ¿inhibidor o catalizador?

Mientras el proceso independentista en Catalunya juega en dos ejes, Podemos, como en el resto de España, juega a un tercer eje. Mientras esto ocurra, no se encontrarán. No se encontrarán, sin embargo, no significa que no se estorben. El proceso independentista había llegado a una especie de equilibrio donde «todo el mundo» quería votar y «la mitad» quería votar por la independencia. Era terreno conocido y era cuestión de ganar el pulso al unionismo. Podemos ha entrado por la puerta grande de la desafección y los indecisos. Aquellos que, abandonando su desinterés podían decantar la balanza. Y los que, qué ironía, se han decantado por salirse por la tangente.

Y al igual que ocurre en el resto del Estado, el proceso independentista sigue viendo el mundo en dos ejes. Y es en este plano que insiste en librar la batalla, mientras por el hueco del espacio-tiempo independentista/unionista se deslizan miles de indecisos cada día. Podemos no moverá el complicado tablero del proceso independentista… eppur si muove! Así que, por invocación, se materializa el potencial inhibidor de la entrada de Podemos en el proceso independentista: nada se mueve a los dos ejes nacional-social mientras todo cambia de lugar al resto de nuevos espacios.

Ante la negación de Podemos, o ante la destrucción de Podemos para desactivar su potencial inhibidor, hay, sin embargo, una tercera opción (no confundir con tercera vía), que es entrar en el tercer eje. Si alguna (entre muchas otras) cosa se puede aprender ya de la experiencia de Guanyem es que el tercer eje y el proceso independentista son compatibles. Digámoslo de nuevo: no es necesario que el proceso independentista se enfrente a los nuevos partidos y movimientos en un juego de suma cero porque puede haber puntos de confluencia. ¿Por qué debería poder haber independentistas de derechas y de izquierdas (el eje social) y no independentistas tradicionales o regeneradores (el eje de la radicalidad democrática)?

Ya ha habido tímidas pasos en este sentido, tanto desde los movimientos sociales como desde determinados partidos o agrupaciones políticas, en ambos sentidos. Pero no ha habido grandes pasos de cara a integrar pareceres.

Y, a mi, de juicio, quien primero encuentre el punto de confluencia entre el eje de regeneración democrática y los otros dos ejes, se lleva el gato al agua. Es decir, sacará a los indecisos de casa. Indeciso el último.

Post-scriptum: Tras la publicación de este artículo en su versión original, algunas personas hicieron llegar (pública o privadamente) sus comentarios al mismo. Los avanzo así, simplificados, acompañándolos también de una breve respuesta por mi parte.

- No es cierto que no haya un independentismo de izquierdas con fuerte componente regenerador. Sí, existe, y el artículo no dice lo contrario. Lo que el artículo afirma es que está muy lejos de ser mayoritario y aún menos hegemónico, especialmente en la agenda pública y en los medios.

- Si el proceso independentista era, en el fondo, una forma de regenerar la democracia, ¿por qué no hacerlo para toda España? Dos respuestas. La primera, porque hay un eje nacional o identitario que no se puede pasar por alto, sino todo lo contrario: en muchos casos es fundamental. La segunda, porque para mucha gente la opción federal carece de credibilidad, tanto dentro como fuera de Catalunya, la impulsen los partidos tradicionales o la impulsen partidos de nuevo cuño.

- Esto es pedir el voto para Podemos y, además, Podemos nos engaña. El artículo no habla de si Podemos es más o menos creíble (habrá que esperar) sino de si la gente cree que su programa (la regeneración democrática) es necesario o no. Y las encuestas dicen que cada vez más gente lo cree. Por otra parte, no hay que confundir el contenido con el continente: uno puede alertar sobre la conveniencia táctica de acercarse a unas ideas sin por ello acercarse a quién las propugna con más vehemencia. En otro registro, por ejemplo, podría ser posible incorporar políticas de género o respetuosas con el medio ambiente sin que ello necesariamente implicase votar a un partido feminista o a un partido ecologista.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 22 diciembre 2014

Categorías: Política

Otras etiquetas: transparencia, ugt, ugt_catalunya

Sin comentarios »

La Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT Catalunya) ha publicado recientemente su portal de transparencia. En los párrafos que siguen querría hacer un repaso rápido al portal, parcial y sesgado respecto a los que son mis propios intereses (es decir, no siguiendo un estándar global, sino en base a lo que busco allí como ciudadano. Intentaré, eso sí, ser riguroso y constructivo.

Como ya hice con el Breve análisis del Portal de Transparencia de la Generalitat de Catalunya o al definir Qué es una agenda transparente en un político, hay dos principios rectores que siempre guían mi análisis:

- La transparencia como rendición de cuentas: saber qué se ha hecho y cómo.

- La transparencia como herramienta para la toma de decisiones: saber la naturaleza del problema o demanda se atajaba, qué distintas alternativas había y cómo se tomó la decisión de optar por una determinada.

Estadios que habría que cruzar con las cinco fases en las que se puede dividir la toma de decisiones colectivas, a saber:

- Información.

- Deliberación.

- Negociación.

- Voto.

- Rendición de cuentas.

Información

El portal de la UGT de Catalunya es altamente satisfactorio en lo que a presentación de la información que el sindicato genera se refiere. Ya lo era antes de publicar su apartado de transparencia: la sección de documentos, por ejemplo, es estupenda, y el blog/áreas de trabajo proporcionan puntualmente reflexiones y noticias de actualidad (interna y externa) sobre distintas temáticas.

Cabe resaltar que, en muchos aspectos, la información que aporta el sindicato trasciende el interés de los propios miembros del sindicato. Es decir, no se habla solamente de la actividad propia, sino que se añade contexto, lo que contribuye a situar las acciones e intereses del sindicato en el marco de la agenda pública. El canal de Twitter (@ugtcatalunya) no hace sino abrir otro puente con la ciudadanía en este sentido.

Dicho en pocas palabras: es fácil saber qué está haciendo UGT Catalunya y obtener documentación para profundizar con facilidad. Que parte de esa información esté distribuida en distintos sitios web es, ciertamente, un inconveniente. El nuevo portal de transparencia intenta — y en gran parte consigue — poner orden en ello. No en vano dedica 14 de sus 17 espacios a explicar funciones y organización.

Deliberación

Si la información que provee el sindicato es muy buena, en mi opinión no sucede lo mismo a la hora de querer deliberar sobre las acciones a tomar. Deliberar significa identificar todos los actores afectados por una cuestión, poner sobre la mesa sus distintos puntos de vista, las salidas posibles a una situación y listar los pros y contras de todas y cada una de las salidas según puntos de vista y actores.

En mi opinión, esto no se da en el portal de transparencia de la UGT. Sabemos qué se ha decidido, sabemos que debe ocurrir, sabemos hacia dónde vamos… pero no sabemos por qué. O, mejor dicho, sabemos uno de los porqués — el que ha escogido el sindicato — pero no sabemos los de los demás.

Sí, es cierto que de vez en cuando encontramos mencionadas las estrategias del «contrario», pero casi siempre desde este punto de vista: el contrario a tumbar.

Sería altamente interesante — y todavía más legitimador — que el sindicato compartiese sus lecturas, y a poder ser lecturas que tengan en cuenta distintos puntos de vista, y no meras confirmaciones de los propios apriorismos. Este es un ejercicio que supone muchos recursos (básicamente tiempo) y muy arriesgado (no todo el mundo quiere ver cómo «defendemos» las posturas ajenas), pero enriquecería el debate sobremanera y, sobre todo, sería muy pedagógico. Estratégicamente, además, daría mucha fortaleza al sindicato, ya que conseguiría (1) fundamentar mejor sus posturas y (2) facilitar que otros agentes sociales se hiciesen suyo tanto el discurso como (más importante) el fondo del asunto. Creo que, a medio plazo, la inversión se amortizaría con creces.

Negociación

Muy ligado con lo que ocurre con la deliberación, la negociación está bastante ausente en el portal. Entendamos la negociación como la priorización de las opciones disponibles según nuestra propia escala de valores, a lo que habría que añadir qué renuncias es uno capaz de hacer a cambio de conseguir los objetivos prioritarios. Por ejemplo, el clásico renunciar a un poco de mi libertad para conseguir un poco más de seguridad.

Cuesta encontrar esta información publicada de forma sistemática y ordenada. Alguna de ella está, pero enterrada en documentos y casi siempre de forma tácita. Insisto: estar, suele estar, pero bajo varias capas de propaganda y esparcida en documentos de distinta naturaleza (informes, artículos, discursos…). Sistematizarlo, creo, añadiría mucho valor a dicha información y, como en el caso de la deliberación, contribuiría a identificar claramente posiciones, a separar fundamentos objetivos de valoraciones subjetivas (y a evitar el equívoco entre ellos, tan habitual en política), etc.

Por otra parte, información elemental relacionada con la negociación es la agenda del sindicato y de sus dirigentes/representantes. No obstante, la agenda de UGT Catalunya es poco más que una colección de actos. Con quién se reúne el sindicato? Para qué? Con qué objetivos? Cómo prepara los encuentros? Qué resultados/conclusiones obtiene de dichos encuentros? En general, no lo sabemos. Seguramente notaremos las consecuencias a medio o largo plazo. A corto, imposible saber la cocina de las políticas del sindicato.

Voto

Probablemente una de las partes más claras de la web, ya que la movilización para el voto o para acciones concretas se publicitan constantemente.

No estaría de más, no obstante, incorporar algún medio para captar la opinión tanto del sindicalista como de los simpatizantes. Sí, hay un espacios para comentar las noticias (que, por desgracia, a menudo quedan en blanco), pero no hay una invitación explícita ni una dinámica clara para que haya una suerte de «voto electrónico» sobre determinadas cuestiones. Seguramente parte de este debate se da en Facebook, donde sí suelen moverse bastante las noticias y propuestas. Lo que sugiere la siguiente pregunta: ¿cómo retorna al sindicato ese debate? ¿Hay cambios respecto a las propuestas iniciales a la luz de lo comentado en las redes sociales? Estaría bien que lo hubiese y que se le diese valor.

Rendición de cuentas

La rendición de cuentas se centra, sobre todo, en la transparencia económica. Aunque muy agregada, nos da suficiente información para, por ejemplo, ponderar la dependencia de administraciones públicas en relación a los ingresos propios, ya sea por cuotas o por prestación de servicios.

Seguramente habrá quién eche en falta información sobre contabilidad analítica. Aunque algunas partidas sí están explicadas por proyectos — aquellas que vienen con subvenciones finalistas — sí sería interesante conocer a qué grandes temas o proyectos se destina el grueso del presupuesto. Hay que admitir, no obstante, que este desglose tiene generalmente un coste añadido, ya que desagregar algunas partidas puede ser laborioso, y más cuando la partida de personal es ingente. No obstante, bien planificado de antemano, y aunque se pueda incurrir en errores de bulto, sería una interesante aportación que sería de agradecer.

En resumen…

Buen ejercicio de transparencia, que ayuda mucho a situar fácilmente al sindicato, sus dependencias, sus filias y sus fobias.

A mejorar, el poder responder a la pregunta del millón: cuando el sindicato propone hacer equis, ¿cómo ha llegado a dicha conclusión/propuesta? ¿Podemos seguir los pasos que ha andado el sindicato? ¿Podemos recorrer el camino hacia atrás hasta encontrar otras opciones y ver cómo y por qué se descartaron? ¿En base a qué? ¿Qué se priorizó?

Para mí, personalmente, estas son las cuestiones que debe ofrecer un portal de transparencia: mostrar el árbol de decisiones y saber qué criterio se aplicó sobre qué información para decidirse por una u otra opción. UGT Catalunya se acerca bastante, pero todavía le queda trecho por recorrer.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 14 diciembre 2014

Categorías: Derechos, Política

Otras etiquetas: revista_treball

Sin comentarios »

Escenario 1.

El representante público nos informa, a bombo y platillo, su generosidad — o la de su gobierno — en agraciar los ciudadanos con tal o cual intervención, gasto o inversión. Podría haber hecho otra cosa, pero ha tenido en consideración ciertas peticiones y necesidades, ha evaluado — seguro — el signo de los tiempos en los medios de comunicación y las encuestas de intención de voto, y ha optado por recompensar a los ciudadanos que se han portado bien.

Escenario 2.

Después de ingentes esfuerzos por parte de los vecinos y/o la sociedad civil organizada, la comunidad consigue sacar adelante un proyecto colectivo. Por aquello de airearlo y salir en los medios — a menudo no basta con hacer algo, hay que contarlo —, se invita al representante público. Éste, muy sinceramente y de todo corazón, agradece a la comunidad el esfuerzo e ilusión empleados.

Los dos escenarios anteriores representan, con sus similitudes, uno de los mayores actos de subversión política que vivimos hoy en día.

En el primer caso, el representante público actúa como si, realmente, el dinero fueran suyo. Obvia que el dinero es del contribuyente, que de forma estrictamente coyuntural tiene el encargo de gestionarlo, y que tiene también un contrato anual — los presupuestos — que compromete con quien le da el dinero para que lo administre de una forma determinada — y no de otra.

En el segundo caso, el representante olvida que es él quien trabaja para el ciudadano y no al revés. Imaginemos que llegamos al trabajo y le decimos en nuestro jefe: estoy orgulloso de ti y muy agradecido por el trabajo que haces. Considero que sería mucho más lógica la situación inversa, y así debería suceder también en política: que fuera el ciudadano quien aprobara o quien agradeciera un trabajo bien hecho por el representante electo.

Se podrá decir que ambos casos se ha llevado la crítica al extremo. Y que lo que realmente ocurre es que la persona habla en nombre de la institución. Y que la institución nos representa a todos. Y que, por tanto, el representante electo en realidad es una especie de ente que habla a los ciudadanos en nombre de los ciudadanos mismos.

He aquí la subversión. Tanto nos hemos acostumbrado a ser representados, a inhibirnos de la política, que este tipo de círculos de solipsismo institucional y de rendición de la soberanía nos parecen de lo más normal. Hay un ejemplo extraído de la lucha feminista que será (creo) del todo esclarecedor: «papá ayuda mucho a mamá en las cosas de casa». ¿Vemos el problema en este enunciado? Pues, en mi opinión, este ejemplo es primo hermano del «El Partido Tal sí lo hace bien y, gracias a él, se invertirán tanto dinero en el Barrio Cual» o «Estamos muy orgullosos de que el Barrio Cual haya conseguido defender sus propios intereses a pesar de que el gobierno quizás ha hecho dejación de funciones».

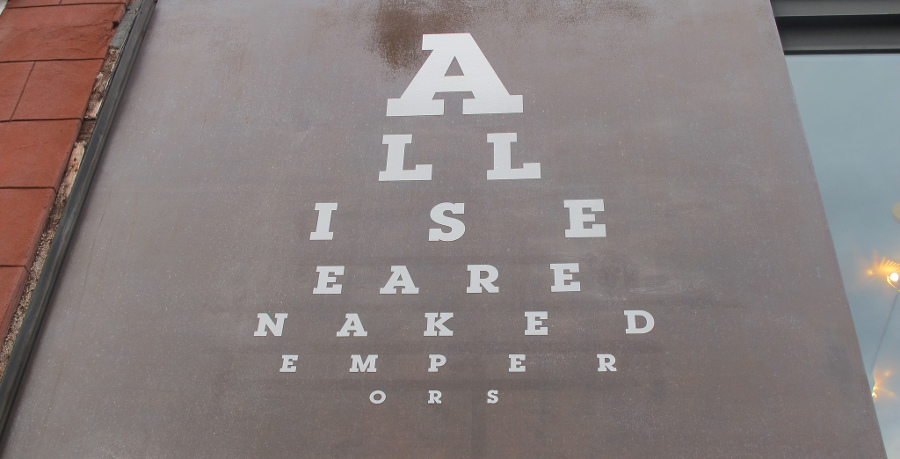

Se nos recuerda constantemente — desde la ciudadanía, desde los partidos (nuevos y viejos), desde la sociedad civil organizada, desde la academia — cuaán profundos están siendo los cambios que estamos viviendo y cuan urgente es la necesidad de hacer cambios a fondo. La urgencia de una regeneración democrática. Pero, como ocurrió (y ocurre) con la lucha por los derechos de las mujeres, el lenguaje nos traiciona. A menudo de forma involuntaria e inconsciente… lo que quizá sea el peor de los enemigos: lo tenemos en casa sin saberlo.

Si queremos hacer una regeneración democrática, si queremos llevar a cabo un ejercicio de devolución de la soberanía al ciudadano, más aún si estamos en disposición de iniciar procesos de destitución y de constitución de un nuevo contrato social, es necesario que prestemos también atención a las formas. En las formas que tenemos tan bajo la piel que nos son invisibles. No basta, claro. No es suficiente, por supuesto. Pero es necesario.

En una época de cambios, de relativismo, de repensar conceptos, es necesario resituar los actores y sus prácticas. Recordar quién es soberano y quién sirve a quién y en qué condiciones. Si no, puede que lo cambiamos todo para que nada cambie.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 04 diciembre 2014

Categorías: Infraestructuras, Política, SociedadRed

Otras etiquetas: wip

Sin comentarios »

Mis compañeros Jordi Sánchez-Navarro, Daniel Aranda y Silvia Martínez-Martínez acaban de publicar WIP Spain 2013: Las culturas de Internet Estudio comparado sobre usos, percepciones y actitudes. Este es un documento de trabajo que pertenece al capítulo español del World Internet Project que, como su nombre sugiere, investiga el impacto de Internet en la sociedad.

Este informe de investigación — de lectura más que recomendable — aporta evidencias sobre algunas cuestiones que llevan tiempo sobre la mesa y cuya evolución no hace más que reforzarse: la tremenda penetración de Internet en nuestra vida cotidiana y la casi total generalización de su uso; el incremento de la ubicuidad en ese uso, acompañada por el decrecimiento de miedos y problemas asociados a dicho uso; su tremenda utilidad para todo tipo de actividades intensivas en información; la consolidación de la educación (y no el acceso físico) como principal barrera de acceso y, relacionado con ello, Internet a su vez como potenciador de la formación y el aprendizaje; o la paulatina normalización del entretenimiento en línea (videojuegos u otras actividades) como una opción más en el tiempo libre. En definitiva,

[Una] cultura [que] se caracteriza por valorar de forma significativa factores como la diversión, la eficiencia instrumental y las vías de sociabilización frente a los problemas o riesgos que se asocian a estar conectado a Internet.

¿Todo son buenas noticias? No, todo no: llama la atención la percepción de regresión que parecen tener las libertades políticas en Internet. Dada la naturaleza del documento, los autores se limitan a presentar los datos, pero vale la pena detenerse un momento a analizar lo que ocurre y, en la medida de lo posible, a aventurar causas y consecuencias.

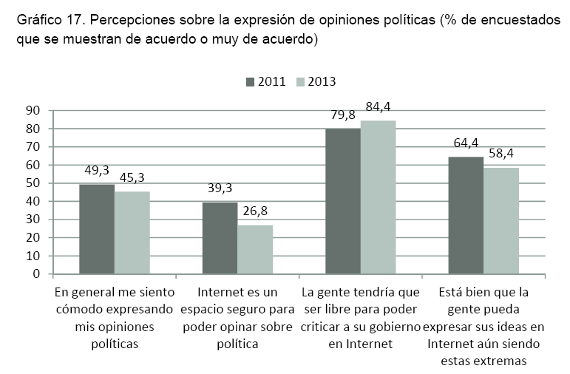

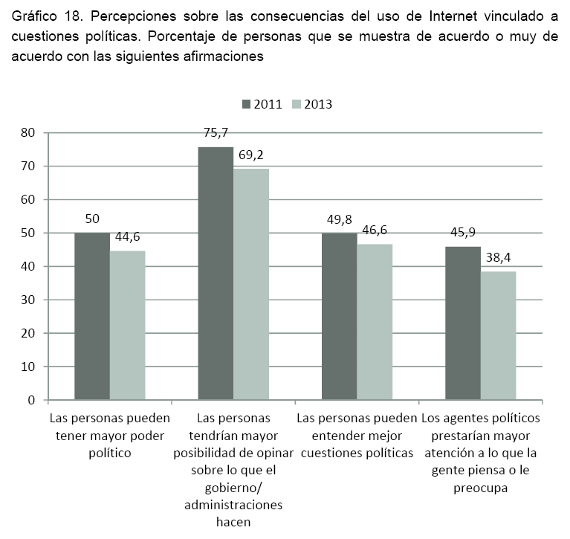

Lo importante — para mí, o para esta reflexión — no son tanto los valores absolutos, si son muchos o pocos los que opinan en un sentido o en otro, sino la tendencia, el cambio que se da de 2011 a 2013, los dos puntos de medida que realiza el estudio.

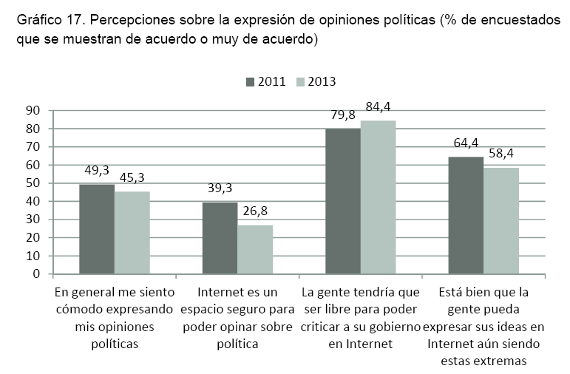

¿Y qué nos dicen las tendencias? Estos son los datos presentados gráficamente:

Click para ampliarFuente: Sánchez-Navarro, J., Aranda, D. & Martínez-Martínez, S. (2014). “WIP Spain 2013: Las culturas de Internet Estudio comparado sobre usos, percepciones y actitudes”

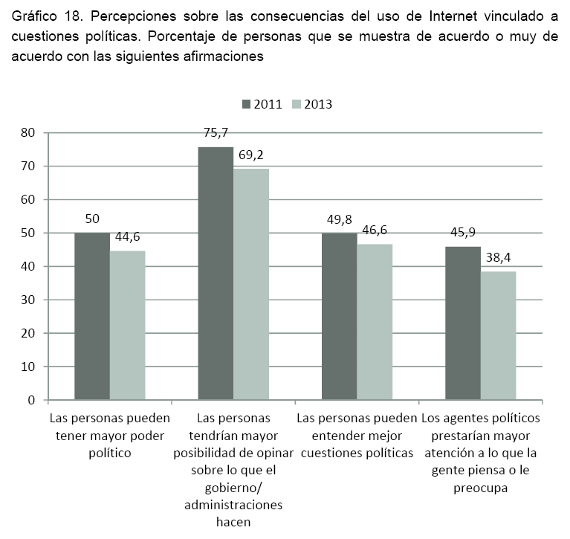

Click para ampliarFuente: Sánchez-Navarro, J., Aranda, D. & Martínez-Martínez, S. (2014). “WIP Spain 2013: Las culturas de Internet Estudio comparado sobre usos, percepciones y actitudes”Es decir:

- Los ciudadanos se sienten menos cómodos expresando sus opiniones políticas en Internet.

- Internet cada vez es un espacio menos seguro para opinar sobre política.

- Internet ve reducida su eficacia para la acción política.

- Empeora la percepción de Internet como ágora de deliberación política.

- Los agentes políticos prestan menor atención a lo que la gente piensa o le preocupa (en Internet).

Estas percepciones son, como poco, chocantes. El bienio 2011-2013 se compone de los dos años posteriores a la Primavera Árabe, el 15M, la total hegemonía de la PAH en materia de vivienda con sus centenares de movilizaciones y nodos, la puesta en marcha de iniciativas como el Partido X o 15paRato o la Fundación Civio o ¿Qué hacen los Diputados?. En definitiva, la entrada en la temprana madurez de la tecnopolítica en España, con resultados nada desdeñables.

¿A qué puede deberse, en cambio, esta percepción que tiende a la decepción o, incluso, al miedo?

Una interpretación rápida, incluso fácil, es decir que (por fin) las cosas vuelven a su sitio, que se rompe el espejismo de Internet como paladín de la participación política, que la política «real» es más compleja, y que se termina ese solucionismo tecnológico que pregona que hay una app para cada problema.

Esta explicación tiene, como mínimo, dos problemas.

- Choca, directamente, con resultados tangibles que prueban lo contrario. Sí, es cierto que algunos de esos resultados se han hecho tangibles, precisamente, durante 2014 (Podemos, el impacto de OpEuribor, el destape de la trama Gürtel y sus ramificaciones). Pero, aún así, hay demasiados ejemplos de éxito, de transformación que no puedan al menos paliar ese gran desencanto que muestran los datos.

- Al fin y al cabo, certificar el fin del espejismo de la Internet política no es sino otra descripción del fenómeno, pero sigue sin alumbrarnos sobre sus causas.

En mi opinión, aventuro dos causas que, a pesar de los esperanzadores resultados de muchas iniciativas relacionadas con Internet y la política, vendrían a contrarrestar e incluso cambiar de signo el papel de la percepción de Internet como empoderadora de la ciudadanía en la gestión de lo público.

- El empeoramiento del clima político en general. Puede que a estas alturas sea una obviedad que, junto con el paro, la corrupción es uno de los principales problemas de España. Pero esto se ha agudizado muy especialmente a partir de mediados de 2013, iniciándose en marzo de 2004 y acelerándose la tendencia justo en 2011. La situación política actual es una tormenta perfecta que repite los peores momentos de la corrupción del último felipismo con las peores prácticas del primer post-azanarismo (la infame Crispación). A la corrupción y al bronco clima de constante descalificación política se le suma el absoluto ninguneo y desprecio generalizado del representante político para con los ciudadanos. Así, cabría achacar el desencanto por el poder transformador de Internet no tanto a una constatación del menor potencial de las herramientas digitales, sino al redoblar de esfuerzos que las instituciones (ejecutivos, legislativos, partidos, poderes judiciales, medios de comunicación, sindicatos) han invertido en actuar al margen — cuando no en contra — del ciudadano.

- Este ninguneo de la acción ciudadana por todos los medios, entre ellos los digitales, ha venido acompañada, a mi entender, de un ataque directo y muchas veces explícito contra esos mismos medios, entre ellos, Internet. Es decir, no solamente el clima político ha empeorado de forma manifiesta y se ha generado un antagonismo entre los ciudadanos y las instituciones políticas, sino que, además, estas últimas han trabajado con empeño para destruir las herramientas que podían haber equilibrado la relación de poderes, cuando no contribuido a solucionar el problema. Valgan como ejemplo las 10 medidas contra la libertad de expresión que apuntaba hace unos días, entre ellas un asedio a Internet desde el ámbito de la transparencia, la propiedad intelectual u otras acciones atacando directamente diferentes manifestaciones de la libertad de expresión — libertad que, precisamente, reclaman para Internet los encuestados en el estudio referido al principio.

En resumidas cuentas, parecería que cuanto más se materializa el potencial de Internet como herramienta de participación y transformación política, más refractarias se vuelven las instituciones, más se cierran en sí mismas y, en última instancia, más responden negativamente contra aquello que las «amenaza» — entendiendo, claro, el acceso a las instituciones políticas como el control del poder y no como la gestión colectiva de lo público. Y siendo el resultado final una desactivación de dicho potencial en el imaginario colectivo.

Sea como sea, sean estas las razones o sean otras, la pérdida de confianza en el poder transformador de Internet es un gran logro, se mire como se mire.