Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 27 diciembre 2015

Categorías: Política

Otras etiquetas: anecup, catalunya, cdc, cup, independencia, junts pel sí, jxs

Sin comentarios »

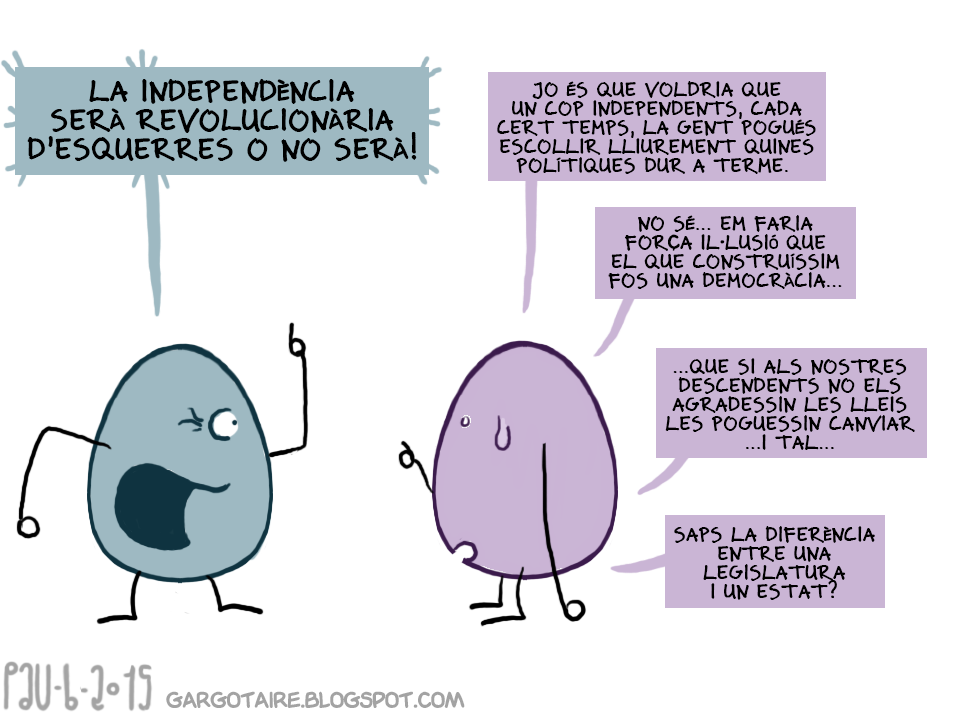

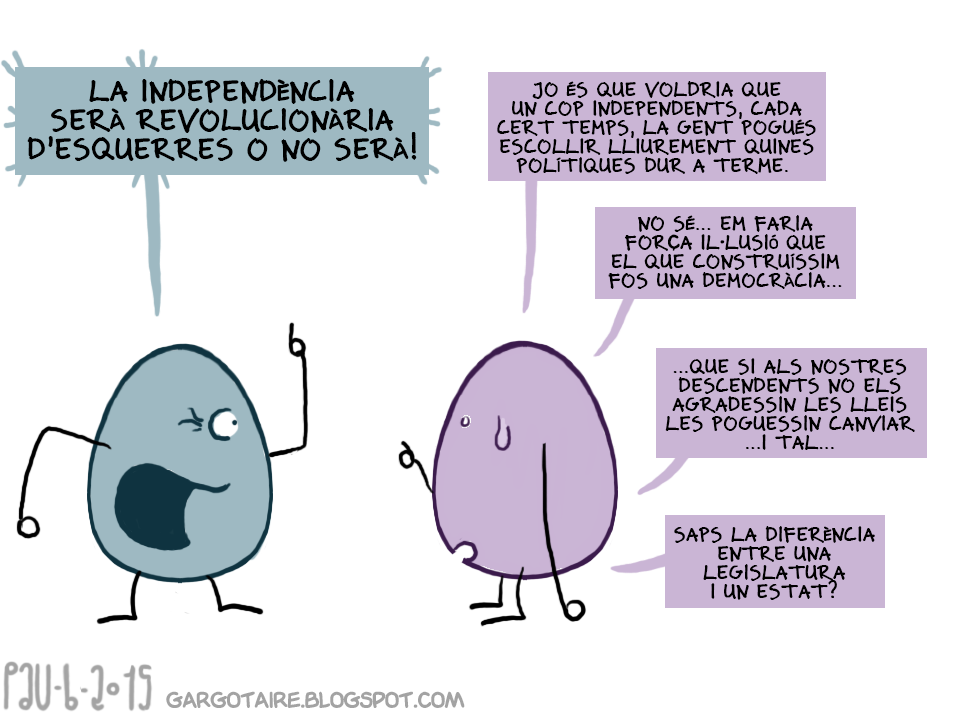

Condicionar el per sempre a una legislatura, cortesía de Gargotaire

Condicionar el per sempre a una legislatura, cortesía de GargotaireEsta mañana la CUP se reúne en asamblea para decidir si acepta la propuesta de pacto de Junts pel Sí, lo que incluye la investidura como president de la Generalitat de Artur Mas.

A pesar de las tremendas diferencias entre los dos momentos en el tiempo, así como las diferencias entre sus protagonistas, existen ciertas similitudes en el proceso que puede iniciarse esta mañana en Catalunya con el que tuvo lugar en 1978 en España. En muchos sentidos, hoy puede iniciarse la andadura hacia un proceso constituyente. Y es en este sentido desde el que creo que es más fácil explicar las renuncias que tiene que afrontar la CUP.

(Abro paréntesis para insistir, otra vez, en las diferencias: es evidente que ni lo que deja atrás Catalunya es una dictadura, ni mucho menos Convergència Democràtica de Catalunya — CDC — tiene nada que ver con el franquismo. Hecha esta aclaración, prosigamos.)

A grandes rasgos, las opciones que hay sobre la mesa son dos:

Primero el Estado, y después ya veremos.

Esta es la opción de quienes defienden el acuerdo y la presidencia de Mas. El principal argumento es que la consecución de un estado propio es de caudal importancia, pudiendo quedar en segundo término otras cuestiones. Añade, además, el argumento, que el «color» de la política que se dará en dicho nuevo estado dependerá en cada caso del resultado de las futuribles elecciones legislativas en dicho estado.- La segunda opción es el veto a Mas — y, en cierta medida, a CDC — como condición sine qua non para un pacto. Y, en caso contrario, arriesgarse a ir a unas nuevas elecciones, con el riesgo de que arrojen resultados peores para el independentismo, que ahora tiene mayoría absoluta en el Parlament.

Este último punto, escrito como mera oposición a una persona, tiene sin duda algo de caricaturesco. Incluso de antojo. Y así ha sido presentado en prensa y debates diversos a menudo. Tiene, no obstante, mucho fundamento — que puede compartirse o no, claro está — si se pone en contexto. Y ahí viene el paralelismo con el proceso constituyente que entre 1977 y 1978 condujo a la aprobación de la Constitución Española de 1978.

Hay dos grandes críticas que se hacen a dicho proceso constituyente, críticas que se arrastran hoy en día y que, en muchos aspectos, son lo que genera un creciente malestar sobre sus efectos y la dificultad de paliarlos:

- Que se hizo sin pasar cuentas con el pasado, porque lo que entonces convenía era salir hacia adelante como fuese.

- Que tuvo un diseño muy determinado precisamente por esas cuentas del pasado sin saldar.

Estos dos puntos son, precisamente, los que muchos simpatizantes de la CUP traen ahora a colación ante el nombramiento de Artur Mas, actualizados a la Catalunya de 2015 y, por supuesto (y como se ha dicho antes) con actores distintos (y mucho mejores) que los que protagonizaron la dictadura fascista.

-

El primer punto no es baladí: la CUP está (casi) en las antípodas de CDC en materia de economía y sociedad. La lista de reproches a la gestión de CDC desde la CUP es extensa y, en muchos casos, profunda — la gestión de Interior, los suministros energéticos o de agua o la gestión de la Sanidad no son para nada matices menores a la hora de ver las cosas entre ambos partidos. Parece lógico que se quieran pasar cuentas con el pasado, con la legislatura pasada, especialmente cuando se da el caso que, por ir en coalición con ERC, la rendición de cuentas fue esquiva durante la campaña electoral.

Se añade a la evaluación de la gestión en el gobierno la cuestión de la corrupción de CDC y CiU. Si bien no hay casos abiertos contra el mismo Artur Mas, no son pocos los que le achacan, como mínimo, la responsabilidad política de algunos casos, especialmente los vinculados a la financiación del propio partido.

- Dicho lo anterior, el segundo punto cobra especial relevancia. Visto en perspectiva independentista, de lo que aquí se trata no es de darle un color u otro a una legislatura, sino de determinar quién va a diseñar las instituciones del hipotético estado catalán. Es decir, de cómo va a ser el proceso constituyente. Si el independentismo catalán (y vasco) lleva 40 años quejándose del diseño salido de 1978, es lógico que no quiera cometer el mismo error en 2015. De ahí la insistencia contra Mas — y contra CDC — y de ahí que lo que ilustra la viñeta que encabeza este apunte probablemente no refleje todos los complejos matices del momento. Un proceso constituyente es de todo menos neutral, y va a marcar el futuro de todas las legislaturas, no solamente la primera.

Pals a les rodes, cortesía de Adrià Fontcuberta

Pals a les rodes, cortesía de Adrià FontcubertaEste segundo punto es, a mi parecer, el más importante. Y el que marca la diferencia con aproximaciones estrictamente coyunturales — una legislatura no puede marcar un estado — de otras mucho más estructurales — hay que hacer el proceso constitucional con el máximo de garantías posibles: ni corrupción ni sesgos ideológicos sin contrapeso.

Así es, el dilema que ante sí tiene la CUP es prácticamente insalvable: puede que para no encallar el proceso de independencia tenga que renunciar a contrapesar el proceso mismo; y puede que para tener un proceso constituyente sin rémoras del pasado, tenga que renunciar al proceso. Este es el dilema, y no el tratar de imponer o no determinadas condiciones de coyuntura económica y social.

Dicho esto, no deja de sorprender que la CUP no haya propuesto — al menos no de forma clara y directa, aunque ha habido alguna aproximación tangencial — lo que podría ser el golpe de sable sobre el nudo gordiano: desposeer al gobierno y al parlamento del poder constituyente, y hacer recaer todo el poder constituyente en la sociedad civil.

Al fin y al cabo, muchas de las cuestiones más delicadas del proceso de preparación del estado propio van a transitar por una delgada línea entre la legalidad y la alegalidad — cuando no en la total ilegalidad. Dado el estrecho margen de actuación legal, así como el compromiso en el que se van a poner las instituciones catalanas, sería doblemente beneficioso descargar — como ya ha sucedido en otras fases del proceso independentista — buena parte del peso sobre la sociedad civil. Habría que renunciar, sí, a liderar el proceso, así como a poder conducirlo políticamente hacia los varaderos del interés de cada partido; pero por otra parte sería un proceso mucho más legitimado por ser más participado, y haría de la desobediencia civil un instrumento también más legítimo, por realizarse por individuos (que es la esencia de la desobediencia civil) y no por instituciones, lo que siempre conlleva un problema de representatividad.

A menudo se compara la CUP con el movimiento del 15M y a menudo el veredicto es que tienen parecidos pero también diferencias. Esta es una: a la CUP todavía le cuesta demasiado el (admitámoslo: muy difícil) equilibrio entre la calle y las instituciones. La CUP es asemblearia, sí, pero está lejos de actuar con lógica de red, donde las instituciones son un nodo de la misma: no más, pero tampoco menos.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 20 noviembre 2015

Categorías: Derechos, SociedadRed

Otras etiquetas: 2015electoral, blogcij

Sin comentarios »

Measuring slingshot, hidden from photographer, cortesía de rpb1001.

Measuring slingshot, hidden from photographer, cortesía de rpb1001.Desarrollo y brecha digital

Amartya Sen revolucionó el concepto de desarrollo humano al presentar su aproximación por capacidades. Desde su punto de vista, no basta con tener acceso físico a los recursos, sino que, además, hay que ser capaz de ponerlos al beneficio de uno mismo. Este paso de la elección objetiva a la elección subjetiva se ha visto completado en los últimos años con un tercer estadio del desarrollo: la elección efectiva. Así, no basta con tener recursos, ni con querer o saber usarlos, sino que, además, es necesario que a uno le dejen hacerlo. Es éste, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, lo que recientemente ha ido tomando el centro de los debates alrededor del desarrollo humano y, por extensión, de la inclusión social.

En un mundo digital, en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, es fácil establecer paralelismos entre esos tres estadios del desarrollo con las tres brechas digitales que se han ido identificando desde que el término hiciese fortuna a mediados de la década de 1990.

- La primera brecha digital es aquélla que se refiere al acceso (o falta de él) a las infraestructuras tecnológicas. Una brecha que, aunque persiste, pronto será residual en el Atlántico Norte en general, y en España y Catalunya en particular.

- La segunda brecha digital se refiere a las competencias, a la llamada alfabetización digital. Una brecha que escuelas, bibliotecas y telecentros vienen atajando como algo prioritario desde hace algunos años.

- La tercera brecha digital, que se suma (no sustituye) a las otras dos, se refiere al uso estratégico de las TIC para mejorar la vida de uno. Hablamos de educación en línea, e-salud o tecnopolítica, por mencionar solamente tres casos donde dicha brecha es ya más que patente.

Sin restar importancia a las dos primeras – que todavía persisten– es esta tercera brecha, abierta hace relativamente poco, la que ahora se ensancha a marchas forzadas con la creciente presencia en nuestras vidas de la teleasistencia, la formación en línea, la participación política a través de redes sociales y espacios de deliberación, etc.

En consecuencia, cabría considerar que la inclusión social, y tomando como base el ejercicio activo de la ciudadanía, cada vez más dependerá de esa e-inclusión de tercer nivel, la que permite un desarrollo basado en una elección objetiva, subjetiva y efectiva plenas: no habrá democracia, salud o educación sin la concurrencia activa de la ciudadanía en estos aspectos.

Del acceso y la capacitación al uso efectivo

Efectivamente, los datos de que disponemos nos dicen que mientras que la primera brecha digital se hace más y más pequeña, la segunda (capacitación) es cada vez más importante (especialmente en términos relativos y cualitativos: no hay más gente, pero sí se ven a sí mismos como más analfabetos digitales) y, en consecuencia, contribuye a agrandar la tercera, que en muchos casos se zanja con un rechazo de plano a todo lo que tenga que ver con la tecnología.

En concreto, los llamados refuseniks digitales —del inglés refuse, rechazar—: las personas que consciente y voluntariamente optan por no estar conectados. Son un colectivo generalmente dejado de lado a la hora de abordar políticas de desarrollo digital, con el muy probable riesgo de que sean éstos los grandes excluidos de una sociedad que, ya hoy en día, se está edificando fuertemente sobre la participación digital.

Es perfectamente defendible afirmar que no habrá mayor ejercicio activo de la ciudadanía sin un mayor uso de Internet; y que no habrá un mayor uso de Internet si no se aborda la problemática del rechazo más allá del acceso físico a las infraestructuras y más allá de la alfabetización digital.

Creemos que hay tres terrenos -los ya mencionados salud, aprendizaje y democracia- que son hoy en día los tres ámbitos más importantes (además del económico, a menudo determinado por los tres anteriores) donde el desarrollo e inclusión social vendrán especialmente determinados por el respectivo grado de e-inclusión de una persona… o de una institución.

Por otra parte, los recientes logros que han venido desde la innovación social, la innovación abierta y la innovación social abierta son prácticamente inexplicables sin ese anhelo de emancipación ciudadana aupado por las TIC.

Emancipación y políticas de desarrollo digital

En general, hay dos visiones y al menos tres grandes omisiones en la forma cómo habitualmente se diseñan las políticas de desarrollo digital.

Las visiones son:

- Las políticas de desarrollo digital suelen dirigirse hacia el desarrollo económico, y no hacia el desarrollo individual y social.

- Las políticas de desarrollo digital suelen dirigirse hacia el desarrollo institucional, y no hacia la emancipación personal.

Por otra parte, las tres cuestiones que suelen omitirse en las políticas de desarrollo digital están muy relacionadas con el potencial que las TIC pueden desplegar si se aplican a fondo. Es más: si las TIC tienen algún papel en el desarrollo, creo que es en los tres cuestiones que se listan a continuación:

- La libertad, los derechos civiles, los derechos ciudadanos, las libertades políticas, los derechos de la libertad… muchos nombres para el mismo concepto. La libertad suele estar ausente en las políticas de desarrollo, y en particular en las políticas de desarrollo digital. Cuando, por ejemplo, los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en su meta 16.10, hablan del acceso público a la información, se pone en relacón a la “conformidad con la legislación nacional”. Relevante, cuando el informe Freedom in The World 2015 de Freedom House sitúa al 54% de los países analizados como no libres. Raramente se cuestiona el marco legal al hablar de desarrollo. Y, así, la libertad simplemente queda fuera de las políticas, cuando debería ser lo primero.

- El empoderamiento es un paso más allá de la libertad. Si la libertad trata de la ausencia de restricciones para pensar o hacer la propia voluntad, el empoderamiento trata del fortalecimiento de la capacidad de pensar o hacer que la propia voluntad. En otras palabras, no sólo se puede hacer lo que uno quiera dentro del sistema, sino que el sistema le ayudará a ello. Una vez más, empoderamiento, o capacidades, son a menudo mencionados en cualquier tipo de política de desarrollo, especialmente en las que tienen un fuerte componente digital. Pero, a menudo –y especialmente en los ODS– se limitan a temas de género o de desigualdades en las minorías. Es un primer paso, pero claramente insuficiente. No hay forma de que el desarrollo sea sostenible si no tiene un fuerte componente endógeno, y no hay manera para que el desarrollo sea endógeno sin empoderamiento. En mi opinión, el empoderamiento es fundamental para el desarrollo. Sólo un paso por debajo de la gobernanza.

- La Gobernanza, la democracia, la participación, la deliberación, la co-decisión política. Si la libertad es hacer la propia voluntad, y el empoderamiento es hacerlo con fuerza multiplicada, la gobernanza está muy por encima de eso: no es el pensamiento y la acción dentro del sistema, sino sobre el sistema. La gobernanza es diseñar el sistema según las necesidades de uno (o las necesidades colectivas, más apropiadamente), en lugar de darse forma a uno mismo dentro de un sistema dado. Es por ello que es tan importante… a pesar de estar generalmente ausente de cualquier política de desarrollo. Y más sorprendentemente en las políticas de desarrollo digital, donde las limitaciones físicas a cambiar las cosas, los marcos, los sistemas, son tan y tan bajas. Efectivamente, la toma de decisiones suele tenerse en cuenta – y hablamos de política 2.0 y voto electrónico y e-participación – pero siempre como una forma de tener una cierta influencia en las instituciones. Pero nada sobre cambiar las instituciones, transformarlas, sustituirlas por otras, o incluso deshacerse de ellas.

En resumen, el aumento de la libertad, el empoderamiento y la gobernanza son los mayores resultados potenciales de las TIC en el desarrollo. Y la omisión suele ser doble. Ni se tienen en cuenta las TIC en las políticas para el desarrollo – en particular, como en muy pocas en general más allá de propias del sector y terrenos afines – ni se tienen en cuenta las que posiblemente son las principales razones para desarrollar políticas de desarrollo digital explícitas, a saber y por ejemplo: que las TIC aplicadas a la Salud pueden aumentar la propia libertad del paciente (del ciudadano); que las TIC aplicadas a la Educación pueden mejorar las propias capacidades y empoderamiento para alcanzar objetivos de aprendizaje más ambiciosos; que las TIC aplicadas a la política pueden conducir a una mejor gobernanza.

Cuando se diseñan políticas de desarrollo digital, habitualmente son precedidas por un despliegue de datos que las sustentan: cuánta gente conectada, desde dónde se conecta, para qué. Se hace un diagnóstico, se caracterizan perfiles, se identifican puntos de acción prioritaria. Hasta ahí bien.

Pero.

Es el enfoque. Es industrial. Pertenece, en mi opinión, a la era industrial. No tiene en cuenta, creo, que cabalgamos la ola de la revolución digital y, más importante aún, las muchas revoluciones sociales (que no tecnológicas) que hemos presenciado en los últimos años. Y no, no se trata (solamente) hablando de la Primavera Árabe, o del 15M. Se trata de repensar el procomún y el procomún digital; se trata del software libre y los recursos educativos abiertos y el hardware libre y la ciencia abierta y el conocimiento libre; se trata del gobierno electrónico y los datos abiertos y del gobierno abierto; se trata de la democracia líquida y la democracia híbrida y la tecnopolítica; se trata de los entornos personales de aprendizaje y los cMOOCs y las comunidades de aprendizaje y las comunidades de práctica; se trata de los centros de innovación y los espacios de co-working y la innovación abierta y la innovación social y la innovación social abierta; y todo lo que podemos adjetivar de P2P y la des-intermediación.

Casi nada de esto está en las políticas de desarrollo digital. En los mejores casos habla de mejoras de eficiencia. Incluso de eficacia. En los peores casos, se limita al despliegue de infraestructuras. Pero casi siempre tiene un enfoque estrictamente institucional, dirigido, centralizado, controlado, jerárquico. Y, en mi opinión, podemos aspirar a más. Pero para ello hay que cambiar el foco. Ponerlo no en la herramienta – y sí, las instituciones también son o deberían ser herramientas – sino en el ciudadano. En su libertad, su empoderamiento, su capacitación para la gobernanza.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 14 octubre 2015

Categorías: Política

Otras etiquetas: 27s, catalunya, elecciones, lavanguardia, redes_sociales

1 comentario »

Fotografía cortesía de Manuel Guillén.

Fotografía cortesía de Manuel Guillén.Las redes sociales son un gallinero. Las redes sociales son una trinchera. Las redes sociales embrutecen. Las redes sociales son el insulto permanente. Las redes sociales polarizan. Las redes sociales crispan.

No servirá aquí de nada recordar las evidencias empíricas sobre el impacto positivo de las redes sociales en prácticamente cualquier ámbito de la sociedad. Mayor autonomía de los pacientes; comunidades de práctica y de aprendizaje para profesionales y aprendices; redes de intercambio y trabajo colaborativo; democratización del acceso a la información y mejor toma de decisiones; comunicación entre instituciones e individuos; etc.

A lo mejor el problema no son las redes sociales sino la política. Una política que tiene una aproximación cínica e hipócrita sobre el diálogo, el debate y la deliberación (por no hablar de la negociación); que tiene una aproximación corporativista y sectorial del ejercicio democrático en lugar de ciudadana y social; una política que se considera a sí misma campo de Marte en lugar de ágora de construcción colectiva.

Desde que Internet es web la política se ha acercado a ella para ver cómo podía ponerla a su servicio. Es interesante ver como el concepto “tecnopolítica” es usado por partida doble ya en 1997 por Stephano Rodotà y Jon Lebkowsky, aunque con significados casi opuestos. Mientras el primero nos habla de una política que será más eficaz y más eficiente (pero la misma política), Lebkowsky nos habla de una tecnología que redefinirá la política, más activista, revolucionaria en las formas y el fondo, una restitución de la soberanía en el ciudadano.

Las redes sociales hicieron que estas teorías pudiesen materializarse. En general hemos visto más de lo mismo, pero con motor digital y a mitad de precio. El 15M nos trajo algo nuevo – muy nuevo – que bien supieron aprovechar algunas candidaturas para trabajar (no para destruir), para descentralizar y distribuir (no como amplificador) y para depurar y acercar al ciudadano (en lugar de ensordecer y ahuyentar).

En la campaña del 27S ha habido un poco de todo, pero ha predominado con diferencia lo de siempre. Algunos creemos que la dinámica podría revertirse. Pero nos llaman ilusos, ingenuos, o directamente ignorantes en los menesteres políticos. Dime de qué presumes.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 28 junio 2015

Categorías: Comunicación, Política

Otras etiquetas: la_casta

Sin comentarios »

Y con las últimas elecciones municipales del pasado 24 de mayo en España, se acabó la casta.

En 2007, Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo publicaban La casta. Così i politici italiani sono diventati intoccabili (La casta. Así los políticos italianos se han convertido en intocables), un libro en el que denunciaban la impunidad con que los representantes públicos en Italia conseguían hacer y deshacer a su antojo.

Cuatro años más tarde, en 2011, Daniel Montero publicaba en España La Casta. El increíble chollo de ser político en España y al año siguiente se le añadían los periodistas Sandra Mir y Gabriel Cruz con La casta autonómica. Mientras el primero calculaba — y criticaba — el a su juicio hinchadísimo coste de la política y las administraciones españolas (y la picaresca y caradura asociada), los segundos aprovechaban los cambios de gobiernos locales y autonómicos del año anterior para destapar — o poner de relieve — los desmanes presupuestarios perpetrados a lo ancho y largo de nuestro país por cargos electos y afines (también con flecos de corrupción por todas partes).

De ahí, o desde otro lugar (quién sabe: la paternidad de las ideas es altamente promiscua), se popularizó el calificativo de «la casta» para atacar, sin grandes ánimos de separar y diferenciar, a todo lo que se moviese y oliese a amiguismo, clientelismo, nepotismo, corrupción, prevaricación, robo, fraude, arrimarse al poder, holgar en el poder, holgazanear en el poder y ser un malnacido en general.

Hay que reconocer que el término es más que ilustrativo. Y su uso — tanto en intensidad como en extensión por parte de algunos partidos políticos — ha contribuido, en positivo, a situar en el debate público desde prácticas legales pero poco éticas hasta lo más criminal, desvergonzado y mezquino que se ha realizado desde lo público.

Ahora bien, la casta — o la mafia u otros gentilicios para los habitantes de las instituciones públicas o para-públicas (cajas, empresas públicas, etc.) — no deja de ser una generalización. Y, como tal, es injusta. Y, más que injusta, acaba siendo ineficiente: nubla la vista y no nos permite hacer diagnósticos ajustados, ajustados a la realidad, a las necesidades, a los recursos. Cuando todo es casta, nada puede (ni debe) salvarse del fuego purificador. Y de ahí a pegarle fuego a todo, va un paso. Y de ahí a acabar uno mismo inmolado por el propio fuego media otro último paso.

Puede ser que veamos un uso decreciente de «la casta». Y creo que lo veremos, en particular, por dos razones:

- Porque ya ha hecho su uso. Se puso en marcha para (1) denunciar determinadas prácticas y (2) para diferenciar a determinadas personas, grupos, movimientos o partidos de dichas prácticas. Bien, ambas cosas ya han sucedido, han tenido su desarrollo y sus resultados. Por una parte, la agenda pública lo tiene incorporado y el poder judicial y los medios parece que ponen cartas en el asunto. Por otra parte, dichas personas y partidos han concurrido ya a unas (o varias) elecciones, que ya han terminado y se puede dar por finalizada la campaña.

- Porque la generalización implícita (o explícita) en el concepto de casta empieza a entrar en contradicciones. Contradicciones por construcción, porque muchos de quienes utilizaban el calificativo pueden ahora confundirse, al poblar las instituciones, con esa misma casta. Si son todos, son todos. Y contradicciones por obra, dado que hay decisiones que, a lo mejor, no eran casta. O actuaciones que no eran tan propias de la casta. Y decisiones y actuaciones que va a haber que tomar, porque son necesarias, legales, justas y legítimas. Porque, a lo mejor, no todo era casta.

Es por ello por lo que pienso que al concepto de «la casta» le queda poco recorrido. Uno no puede andarse generalizando sin acabar siendo un cínico o un ignorante, sin empezar a crear excepciones, sin tender a autojustificarse allí donde antes no encontraba justificación alguna.

Cuánto se alargue la pervivencia del término casta nos indicará qué camino se ha acabado tomando.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 14 junio 2015

Categorías: Política

Otras etiquetas: participación

3 comentarios »

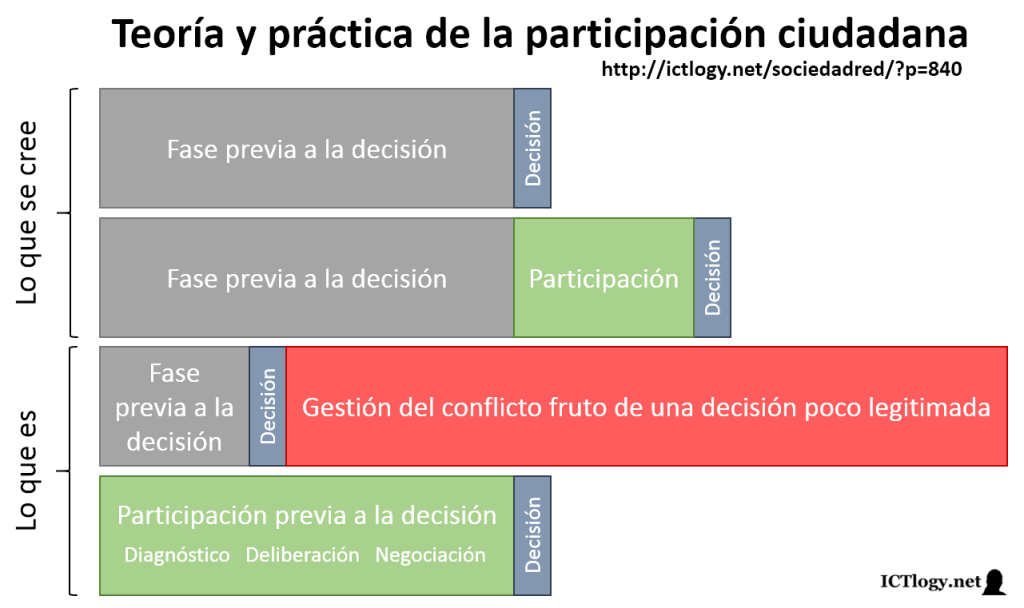

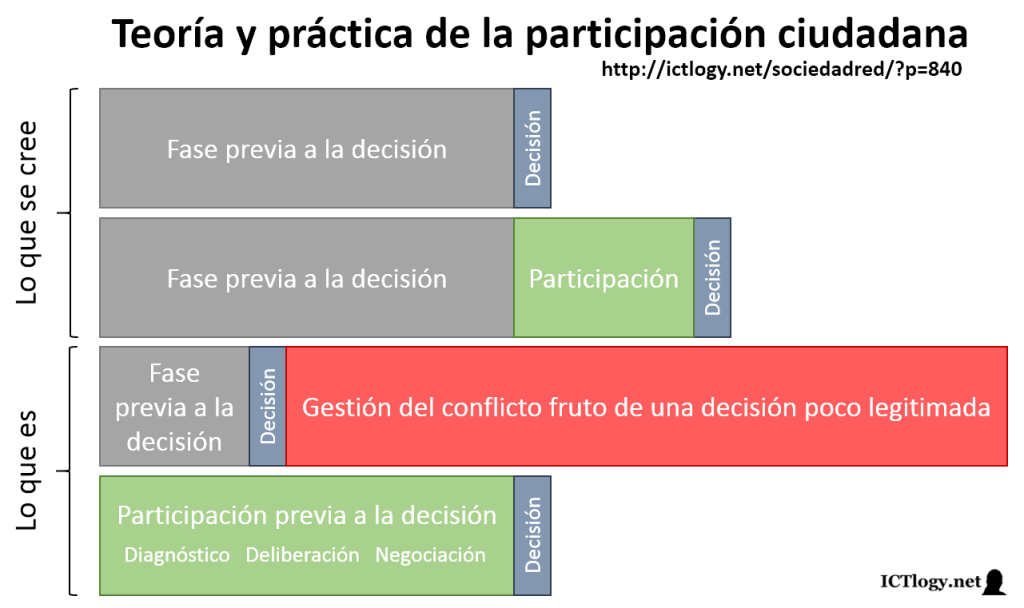

Una de las principales críticas que se hacen a la participación de la ciudadanía es que ralentiza el proceso de toma de decisiones.

En la teoría, se imagina uno un proceso donde los representantes de los ciudadanos preparan una decisión (se documentan, debaten entre ellos, negocian en los pasillos del poder legislativo o ejecutivo) y deciden. Abrir esta decisión a la ciudadanía supone intercalar una fase entre la previa a la decisión y la decisión misma, fase en la que se hace participar a la ciudadanía: se le consulta alguna cuestión, se le permite hacer alguna enmienda, etc. Y pasada esta fase, se toma la decisión final. Y, como la mayoría de añadidos, supone tiempo y recursos. Y retrasos a la hora de tomar la decisión.

Esta creencia no viene, en mi opinión, avalada por la realidad. Sobre todo porque ni el proceso tradicional sin la participación ciudadana suele ser como se pinta, ni porque el proceso participativo es habitualmente como debería ser de hacerse a consciencia y, sobre todo, con el convencimiento de que la participación es algo bueno.

Simple esquema de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas

Simple esquema de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticasEmpecemos por lo que no es, por cómo se toman, en la mayoría de los casos, las decisiones políticas. La realidad — y ahí está la hemeroteca y ahí están millones de folios de informes técnicos y literatura científica — es que muchas decisiones se toman si no en caliente, sí sin grandes esfuerzos a la hora de documentarse, de diagnosticar bien el problema, de cotejar las opciones disponibles y, sobre todo, de analizar costes y beneficios, y costes de oportunidad y evaluaciones de impacto. Dicho de otro modo, la fase previa a la decisión es a menudo exigua — cuando no inexistente — y las decisiones se toman con un fuerte componente ideológico en detrimento de un análisis objetivo y sosegado. Dejo aquí de lado otros casos mucho peores pero no por ello infrecuentes: decisiones tomadas de forma fraudulenta y corrupta, para beneficiar a amigos, al partido o a los bolsillos de uno mismo.

Esta toma de decisiones tiene varios problemas, o mejor dicho, uno solo: la realidad no se ajusta a las expectativas. Así, la decisión tomada de forma indocumentada produce conflictos. Algunos son de carácter técnico (soluciones que no son tales, costes económicos que se disparan) y otros son de naturaleza humana o social: las decisiones poco fundamentadas suelen ser, al mismo tiempo, poco legítimas (o poco legitimadas socialmente, aplíquese lo que uno considere más ajustado), con lo que la conflictividad social se incrementa. Y debe gestionarse. Y cuesta tiempo y dinero. Y, a menudo, nos devuelve a la casilla de partida: el problema sin resolver, y tiempo y dinero tirados por la alcantarilla.

Vayamos ahora a lo que debería ser la participación. No ese parche que se hace pasar por participación — y que no pasa de gesto condescendiente con aras de cumplir un expediente. Tampoco es la participación (solamente) el voto en un referéndum o para escoger entre varias opciones. Como tampoco es la participación (solamente) la transparencia y la rendición de cuentas.

Si algo caracteriza fuertemente la participación en la toma de decisiones públicas es, precisamente, en lo que viene antes de la decisión misma. Dicho de mejor forma: la participación no debería ser un proceso discreto, que tiene lugar de vez en cuando, sino un proceso continuo, que tiene lugar constantemente.

- Diagnóstico: el inicio de una decisión sucede (o debería suceder) inevitablemente constatando que hay un problema, una necesidad o un anhelo entre la población. El proceso de participación debe indudablemente empezar aquí, dado que no habrá buen diagnóstico sin la concurrencia de todos los agentes implicados.

- Deliberación: si concurren todos los agentes, concurrirán con sus puntos de vista y con sus propias propuestas. Permitir que se encuentren, que debatan, que contrasten es, también, participación. Y siempre será una mejor decisión aquella que se haya tomado de forma no solamente informada sino deliberada y contrastando cuantas más alternativas mejor.

- Negociación: nuestros problemas, necesidades y anhelos son maximalistas, pero nuestra realidad suele ser de mínimos. La negociación es necesaria para separar el óptimo de lo irrenunciable, lo deseado de lo posible. En la negociación, actores y alternativas se enfrentan a los recursos existentes y deciden sus prioridades en función de sus valores. Este punto es esencial para cocer decisiones más legítimas, menos conflictivas y, por tanto, más sostenibles socialmente.

Si nos creemos que la toma de decisiones tradicional tiene un elaborado proceso previo a la decisión misma, abrirla a la ciudadanía no debería ser un gran cambio. Una ciudadanía informada y con herramientas de deliberación y negociación entrará en una sana dinámica de participar, sin necesariamente alterar (en demasía) los tempos de la política, que a menudo deben cumplirse para que los problemas no se agraven o las ventanas de oportunidad no se cierren.

El problema es que el diagnóstico colaborativo es imposible porque no hay datos ni información abiertos. La deliberación es difícil por la ausencia de espacios (presenciales y virtuales) de participación. Y la negociación se desincentiva porque ceder es de perdedores.

Así, la participación pasa a ser un pegote, un parche, un añadido, un algo que tiene lugar de vez en cuando y que, además de añadir tiempo a la toma de decisiones, deja insatisfechos a ciudadanos, gestores y políticos.

Valdría la pena, pues, arriesgarse a probar otro tipo de participación. Una participación continua, constante, exhaustiva, comprehensiva. Tiene otros (muchos) problemas, por supuesto. Pero podría darnos una sorpresa el constatar que, dentro de sus dificultades, paga la pena.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 08 junio 2015

Categorías: SociedadRed

Otras etiquetas: 27s

Sin comentarios »

Ada Colau y Manuela Carmena, cortesía de Félix moreno.

Ada Colau y Manuela Carmena, cortesía de Félix moreno.Los antisistema llegan al poder. Muera la democracia.

O, a lo mejor, lo que ha muerto es la inteligencia. Porque, mi impresión, es que es precisamente más y mejor democracia lo que está en el programa de muchos de los nuevos movimientos de confluencia que ahora formarán parte de las instituciones. ¿Son planteamientos sinceros? Aunque lo sean, ¿podrán llevarlos a cabo? El tiempo nos dirá cuántos y cuánto nos equivocamos.

Pero, de momento, cuando se piensa en qué pedían los indignados que acampaban el 15M y que ahora van a acampar en plenos y parlamentos, mi impresión sigue siendo que se sigue pidiendo mejorar el sistema democrático, devolviéndolo a esa ágora de la que nunca debió salir (para entrar en pasillos, despachos y palcos), especialmente ahora que se puede y se transita de una obsoleta democracia industrial a una incipiente democracia en red.

Para ver qué nos traen estos nuevos «antisistema», el caso de Colau es paradigmático. Mi aproximación aquí intenta estar desapegada de valoraciones subjetivas, y así invito a leerse al margen de simpatías o antipatías personales, tan legítimas como, a veces, también cegadoras.

Y acabaré mi reflexión de la misma forma que ahora la comienzo: así, como ahora lo expondré, han ido las cosas. Si los nuevos movimientos, desde las instituciones, no dan una solución de continuidad a esta forma de hacer política, antes que al ciudadano se estarán traicionando a sí mismos.

Sistemas de alerta temprana

Es de esperar que algo que va a cambiar a muy corto plazo es la puesta en marcha de sistema de alerta temprana en materia de detección de necesidades y peticiones de los ciudadanos.

Vale la pena recordar que la Plataforma por una Vivienda Digna se creó a caballo de 2003 y 2004, se convocó a una manifestación masiva en 2006 y en 2009 se creaba la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Con pocas y poco relevantes excepciones, el Congreso empezó a tratar el tema de los desahucios de forma explícita y «decidida» ya entrado 2013, y porque dos años antes se había iniciado una iniciativa legislativa popular que tras un largo calvario llegaba al Congreso. El Congreso tardó 10 años en aceptar debatir (que no solucionar) una cuestión que en la calle ya mostraba un altísimo grado de preocupación.

Es de esperar que estos nuevos movimientos tendrán sistemas de alerta temprana sobre los problemas que preocupan a la sociedad, por su especial configuración de redes con fuerte arraigo en el territorio y en las nuevas ágoras digitales que son las redes sociales.

Huelga decir que más allá del hecho «anecdótico» de un desahucio, lo que allí (y ahora) se defendía era un derecho fundamental recogido como tal en la norma de más alto rango en España: la Constitución.

Acompañamiento y empoderamiento

Si algo ha caracterizado la PAH — al menos para mí, por supuesto — no ha sido el número de desahucios que ha parado, o el número de pisos que ha ocupado, o las daciones que ha negociado. De hecho, en sentido estricto, no ha hecho nada de eso.

Si algo ha caracterizado la PAH ha sido el acompañamiento y la dotación de herramientas para que, cada uno, decida por sí mismo. Acompañado por otros de igual condición, por supuesto. Con la ayuda de muchos otros, claro que sí. Pero siempre decidiendo por uno mismo.

Quedarse en los escraches es, a mi modo de ver, de una frivolidad pasmosa. Esos escraches fueron o son la punta de un enorme iceberg compuesto por acompañamiento psicológico, legal y económico que ha permitido a muchas personas renegociar una deuda, tramitar una dación en pago o proceder a una reubicación, la mayoría de los casos dentro de la más estricta legalidad.

Si recordamos — vale la pena hacerlo — que hablamos de un derecho amparado por la Constitución, ¿no será más antisistema hacer dejación de funciones y abandonar a su sino a tantísimos ciudadanos que no acompañarlos y obrar de mediador entre actores para lograr la resolución pacífica de un problema?

Recordemos, de nuevo, que muchos de esos desahuciados lo fueron de casas de protección oficial, propiedad de la Administración para cederlas… a… ¿quiénes más las necesitaban?

(Podríamos añadir aquí que las ocupaciones ilegales se han hecho en viviendas propiedad de bancos rescatados con dinero público, a los que tanto se dio y nada se pidió a cambio, que acabaron siendo de facto sostenidos y administrados por la Administración, con lo que volvemos al punto anterior).

Es de esperar que estos nuevos movimientos tendrán sistemas de mediación basados en el acompañamiento y la co-decisión entre los distintos actores afectados por una cuestión que requiere una decisión colectiva: la esencia misma y razón de ser de la democracia representativa.

Procesos abiertos, fundamentados y multinivel

Además de esos nuevos radares — o no tan nuevos: simplemente mejor sintonizados — para escuchar más y mejor al ciudadano, además de poner mesas de negociación en igualdad de condiciones, algo interesante — si no lo más interesante — de lo sucedido dentro de los movimientos sociales es… que no ha sucedido «dentro».

Con contadísimas excepciones, la mayoría de propuestas, deliberaciones y decisiones se han tomado en abierto y con herramientas (lo que incluye organización, protocolos y plataformas tecnológicas) de libre disposición, bien documentadas y fáciles de trasladar a otros escenarios.

Así, los «antisistema» han colocado su traición y nocturnidad en páginas web, entornos colaborativos, sistemas de voto abierto; han compartido su tecnología, sus modus operandi, su organización, sus procesos para que, por ejemplo la PAH, pudiese replicarse en más de 200 nodos en todo el territorio español. Ha sucedido de forma similar con los círculos Podemos o las distintas encarnaciones de Ganemos. Huelga decir que, como «antisistema», son un desastre.

En cambio.

Es de esperar que estos nuevos movimientos abrirán agendas, presupuestos, planes, actas de reuniones, documentación técnica, desarrollos tecnológicos y demás herramientas para que, una vez ventiladas y saneadas muchas instituciones democráticas, puedan restaurarse con amplios ventanales y enormes puertas por las que la ciudadanía pueda entrar a participar en igualdad de condiciones y, sobre todo, bien informada.

Democracia deliberativa

Vale la pena destacar dos ámbitos donde los procesos han sido más exquisitamente abiertos y participados: la elección de las ideas a defender (llámese programa) y la elección de las personas a llevarlas ante las instituciones (llámese lista de candidatos).

Ya sea con programas participativos — se puede criticar su complejidad, pero dudo que pueda su esencia — o ya sea con elecciones primarias, respectivamente, la democracia ha empezado dentro de las formaciones.

Es de esperar que estos nuevos movimientos harán de la democracia deliberativa una práctica habitual. Habrá quien piense que el asamblearismo y una participación ciudadana «en demasía» ralentizan la toma de decisiones. Puede ser. Puede ser también que ello suceda solamente cuando se trata de parches añadidos que, como todo añadido, no hace más que extender los procesos. Si, no obstante, esa participación no es discreta, sino continua; si la información no viene en cuentagotas, sino que lo hace en tiempo real; si no se consulta a la ciudadanía, sino que se han establecido vías de diálogo constante y no intermediado; es posible que no solamente no se entorpezca el proceso de toma de decisiones, sino que nos ahorremos lo que viene después de las decisiones mal tomadas: descontento, protestas, contestación y, en el límite, desobediencia. El consenso tiene costes, pero también beneficios.

La política es el arte de defraudar

Últimamente se ha sacado sistemáticamente a colación la famosa frase de Gerry Stoker de que la política debe decepcionar. Debe decepcionar porque la complejidad de la toma de decisiones colectivas es tan alta que jamás podrá contentar a todos — a no ser que engañemos a alguien o a todos al mismo tiempo.

El problema es que la política de hoy en día no ha decepcionado, sino que ha defraudado. Y eso es muy distinto. Si bien es cierto que no se puede complacer a todos o completamente a todos, ello es muy distinto de hacer pasar decepción por fraude: hacer creer que alguien no tiene derecho a algo cuando, por ley, sí le corresponde dicho derecho. No hablamos ya del derecho a la vivienda, sino del derecho a estar informado, a poder participar del diagnóstico de una situación, a conocer cómo se ha diagnosticado, qué actores están implicados y qué intereses les mueven, qué opciones hay a nuestro alcance, qué valores ponemos en funcionamiento al ordenar nuestras preferencias, cómo determinamos o elegimos una opción, cómo la llevamos a cabo, cómo medimos su puesta en marcha, cómo evaluamos su impacto, y cómo avanzamos a partir de todo ese conocimiento generado que debería derivar en aprendizaje colectivo.

Repitámoslo de nuevo. La política no ha decepcionado: ha defraudado.

Y ha defraudado por antisistema. Esa sí ha sido antisistema. Ocultando agendas y presupuestos, tomando decisiones sin informar (y, peor todavía, sin informarse), prescindiendo del ciudadano porque el voto lo legitima todo, politiqueandolo todo (¿habrá mayor antagonismo a la democracia que el politiqueo?).

Sería de esperar que los nuevos movimientos, ahora en las instituciones, decepcionen a los ciudadanos. No a todos de golpe, pero seguramente sí por turnos. Si no se cae en el clientelismo y/o en la corrupción, así deberá ser.

Pero cabría esperar que no defraude.

Porque, si los nuevos movimientos, desde las instituciones, no dan una solución de continuidad a esta forma de hacer política — escuchadora, acompañada, abierta, deliberada —, antes que al ciudadano se estarán traicionando a sí mismos — como ya hicieron la mayoría de los anteriores.

Condicionar el per sempre a una legislatura, cortesía de Gargotaire

Condicionar el per sempre a una legislatura, cortesía de Gargotaire Pals a les rodes, cortesía de Adrià Fontcuberta

Pals a les rodes, cortesía de Adrià Fontcuberta

Measuring slingshot, hidden from photographer, cortesía de

Measuring slingshot, hidden from photographer, cortesía de  Fotografía cortesía de Manuel Guillén.

Fotografía cortesía de Manuel Guillén.

Simple esquema de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas

Simple esquema de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas