Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 09 marzo 2016

Categorías: SociedadRed

Otras etiquetas: catalunya, ciudadanos, csqep, españa, pp, psoe

Sin comentarios »

Ha habido muchas interpretaciones y opiniones sobre el pacto de investidura entre el PSOE y Ciudadanos. La mayoría de ellas, las críticas al menos, van en la misma línea: el pacto no es «de progreso» y, además, tiene como socio un partido con propuestas bastante alejadas (hacia la derecha) de las del PSOE. Por otra parte, en cierta medida empuja a los partidos que han pactado a buscar una tercera pata sobre la que apoyarse — el Partido Popular — abriendo con ello la puerta a una gran coalición. Una gran coalición que, en otras circunstancias, podría verse bien, pero que en nuestro caso particular tiene a uno de los socios hundido hasta el fondo en el pozo de la corrupción — además de reforzar el giro a la derecha.

Como decía, visto así todo parece tener un tinte antinatural: se niega un pacto de izquierdas, se abraza un pacto con claro sesgo liberal, y además se da oxígeno a un partido con serios problemas de ética política y legalidad criminal.

Pero cabe la aproximación contraria. Creo que, vistos los programas y escuchados los discursos, se puede decir que tanto el PSOE como Ciudadanos pretenden reformar el país. Mientras tanto, Podemos habla de transformar el país. Las diferencias entre ambos conceptos no son menores: la reforma mantiene la arquitectura, el armazón, y centra su acción en el interior, en hacer que funcione mejor; la transformación aspira a cambiar la arquitectura entera, los fundamentos, y centra su acción en la infraestructura, en hacer que funcione de otra forma.

Esta diferente aproximación es — o puede ser — tan profunda que llegue a explicar por qué un partido socialdemócrata se acerque a uno liberal (y ambos a la vez a un partido conservador) en lugar de acercarse a sus vecinos por la izquierda. Por decirlo incluso de otra forma, el PSOE y Ciudadanos se ven bien con España como pareja de baile, aunque preferirían que hiciese algo de ejercicio y perdiese algo de peso; Podemos, en cambio, quiere otra pareja de baile, otra España. Desde este punto de vista, creo que se entiende mejor que el PSOE y Ciudadanos puedan verse más con el PP — que también quiere una misma España — que ante el «riesgo» de que la transformación que los otros proponen sea demasiado radical para ellos.

¿Y el caso catalán?

Paradójicamente, el papel que ocupa el PSOE en España puede ser el que venga a ocupar Podemos en Catalunya. Ahí, los equilibrios están de la otra parte, de la parte de la transformación: la mayoría parlamentaria está ya por la independencia, por el cambio del armazón, por el cambio del sistema, por un país nuevo.

En cambio, Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), donde se integra Podemos, juega aquí el papel de reformista: quedémonos donde estamos (en España) y aboguemos por una mejora de la situación. Se dirá que lo que pretende CSQEP es mucho más ambicioso que una mera «mejora», pero en relación al independentismo, su visión es necesariamente la reformista, siendo la de los independentistas la visión la transformadora.

Y sucederá — si no está sucediendo ya — que la valentía y el arrojo transformador, de progreso, que Podemos le está pidiendo al PSOE en España es análogo al que se le pide o se le pedirá desde el independentismo a CSQEP/Podemos en Catalunya. Especialmente si, además, la vía reformista se cierra en España en general, y en particular si llega a constituirse una gran coalición PSOE-Cs-PP.

No debe ser nada fácil estar en misa en un escenario, y repicando en otro.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 20 noviembre 2015

Categorías: Derechos, SociedadRed

Otras etiquetas: 2015electoral, blogcij

Sin comentarios »

Measuring slingshot, hidden from photographer, cortesía de rpb1001.

Measuring slingshot, hidden from photographer, cortesía de rpb1001.Desarrollo y brecha digital

Amartya Sen revolucionó el concepto de desarrollo humano al presentar su aproximación por capacidades. Desde su punto de vista, no basta con tener acceso físico a los recursos, sino que, además, hay que ser capaz de ponerlos al beneficio de uno mismo. Este paso de la elección objetiva a la elección subjetiva se ha visto completado en los últimos años con un tercer estadio del desarrollo: la elección efectiva. Así, no basta con tener recursos, ni con querer o saber usarlos, sino que, además, es necesario que a uno le dejen hacerlo. Es éste, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, lo que recientemente ha ido tomando el centro de los debates alrededor del desarrollo humano y, por extensión, de la inclusión social.

En un mundo digital, en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, es fácil establecer paralelismos entre esos tres estadios del desarrollo con las tres brechas digitales que se han ido identificando desde que el término hiciese fortuna a mediados de la década de 1990.

- La primera brecha digital es aquélla que se refiere al acceso (o falta de él) a las infraestructuras tecnológicas. Una brecha que, aunque persiste, pronto será residual en el Atlántico Norte en general, y en España y Catalunya en particular.

- La segunda brecha digital se refiere a las competencias, a la llamada alfabetización digital. Una brecha que escuelas, bibliotecas y telecentros vienen atajando como algo prioritario desde hace algunos años.

- La tercera brecha digital, que se suma (no sustituye) a las otras dos, se refiere al uso estratégico de las TIC para mejorar la vida de uno. Hablamos de educación en línea, e-salud o tecnopolítica, por mencionar solamente tres casos donde dicha brecha es ya más que patente.

Sin restar importancia a las dos primeras – que todavía persisten– es esta tercera brecha, abierta hace relativamente poco, la que ahora se ensancha a marchas forzadas con la creciente presencia en nuestras vidas de la teleasistencia, la formación en línea, la participación política a través de redes sociales y espacios de deliberación, etc.

En consecuencia, cabría considerar que la inclusión social, y tomando como base el ejercicio activo de la ciudadanía, cada vez más dependerá de esa e-inclusión de tercer nivel, la que permite un desarrollo basado en una elección objetiva, subjetiva y efectiva plenas: no habrá democracia, salud o educación sin la concurrencia activa de la ciudadanía en estos aspectos.

Del acceso y la capacitación al uso efectivo

Efectivamente, los datos de que disponemos nos dicen que mientras que la primera brecha digital se hace más y más pequeña, la segunda (capacitación) es cada vez más importante (especialmente en términos relativos y cualitativos: no hay más gente, pero sí se ven a sí mismos como más analfabetos digitales) y, en consecuencia, contribuye a agrandar la tercera, que en muchos casos se zanja con un rechazo de plano a todo lo que tenga que ver con la tecnología.

En concreto, los llamados refuseniks digitales —del inglés refuse, rechazar—: las personas que consciente y voluntariamente optan por no estar conectados. Son un colectivo generalmente dejado de lado a la hora de abordar políticas de desarrollo digital, con el muy probable riesgo de que sean éstos los grandes excluidos de una sociedad que, ya hoy en día, se está edificando fuertemente sobre la participación digital.

Es perfectamente defendible afirmar que no habrá mayor ejercicio activo de la ciudadanía sin un mayor uso de Internet; y que no habrá un mayor uso de Internet si no se aborda la problemática del rechazo más allá del acceso físico a las infraestructuras y más allá de la alfabetización digital.

Creemos que hay tres terrenos -los ya mencionados salud, aprendizaje y democracia- que son hoy en día los tres ámbitos más importantes (además del económico, a menudo determinado por los tres anteriores) donde el desarrollo e inclusión social vendrán especialmente determinados por el respectivo grado de e-inclusión de una persona… o de una institución.

Por otra parte, los recientes logros que han venido desde la innovación social, la innovación abierta y la innovación social abierta son prácticamente inexplicables sin ese anhelo de emancipación ciudadana aupado por las TIC.

Emancipación y políticas de desarrollo digital

En general, hay dos visiones y al menos tres grandes omisiones en la forma cómo habitualmente se diseñan las políticas de desarrollo digital.

Las visiones son:

- Las políticas de desarrollo digital suelen dirigirse hacia el desarrollo económico, y no hacia el desarrollo individual y social.

- Las políticas de desarrollo digital suelen dirigirse hacia el desarrollo institucional, y no hacia la emancipación personal.

Por otra parte, las tres cuestiones que suelen omitirse en las políticas de desarrollo digital están muy relacionadas con el potencial que las TIC pueden desplegar si se aplican a fondo. Es más: si las TIC tienen algún papel en el desarrollo, creo que es en los tres cuestiones que se listan a continuación:

- La libertad, los derechos civiles, los derechos ciudadanos, las libertades políticas, los derechos de la libertad… muchos nombres para el mismo concepto. La libertad suele estar ausente en las políticas de desarrollo, y en particular en las políticas de desarrollo digital. Cuando, por ejemplo, los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en su meta 16.10, hablan del acceso público a la información, se pone en relacón a la “conformidad con la legislación nacional”. Relevante, cuando el informe Freedom in The World 2015 de Freedom House sitúa al 54% de los países analizados como no libres. Raramente se cuestiona el marco legal al hablar de desarrollo. Y, así, la libertad simplemente queda fuera de las políticas, cuando debería ser lo primero.

- El empoderamiento es un paso más allá de la libertad. Si la libertad trata de la ausencia de restricciones para pensar o hacer la propia voluntad, el empoderamiento trata del fortalecimiento de la capacidad de pensar o hacer que la propia voluntad. En otras palabras, no sólo se puede hacer lo que uno quiera dentro del sistema, sino que el sistema le ayudará a ello. Una vez más, empoderamiento, o capacidades, son a menudo mencionados en cualquier tipo de política de desarrollo, especialmente en las que tienen un fuerte componente digital. Pero, a menudo –y especialmente en los ODS– se limitan a temas de género o de desigualdades en las minorías. Es un primer paso, pero claramente insuficiente. No hay forma de que el desarrollo sea sostenible si no tiene un fuerte componente endógeno, y no hay manera para que el desarrollo sea endógeno sin empoderamiento. En mi opinión, el empoderamiento es fundamental para el desarrollo. Sólo un paso por debajo de la gobernanza.

- La Gobernanza, la democracia, la participación, la deliberación, la co-decisión política. Si la libertad es hacer la propia voluntad, y el empoderamiento es hacerlo con fuerza multiplicada, la gobernanza está muy por encima de eso: no es el pensamiento y la acción dentro del sistema, sino sobre el sistema. La gobernanza es diseñar el sistema según las necesidades de uno (o las necesidades colectivas, más apropiadamente), en lugar de darse forma a uno mismo dentro de un sistema dado. Es por ello que es tan importante… a pesar de estar generalmente ausente de cualquier política de desarrollo. Y más sorprendentemente en las políticas de desarrollo digital, donde las limitaciones físicas a cambiar las cosas, los marcos, los sistemas, son tan y tan bajas. Efectivamente, la toma de decisiones suele tenerse en cuenta – y hablamos de política 2.0 y voto electrónico y e-participación – pero siempre como una forma de tener una cierta influencia en las instituciones. Pero nada sobre cambiar las instituciones, transformarlas, sustituirlas por otras, o incluso deshacerse de ellas.

En resumen, el aumento de la libertad, el empoderamiento y la gobernanza son los mayores resultados potenciales de las TIC en el desarrollo. Y la omisión suele ser doble. Ni se tienen en cuenta las TIC en las políticas para el desarrollo – en particular, como en muy pocas en general más allá de propias del sector y terrenos afines – ni se tienen en cuenta las que posiblemente son las principales razones para desarrollar políticas de desarrollo digital explícitas, a saber y por ejemplo: que las TIC aplicadas a la Salud pueden aumentar la propia libertad del paciente (del ciudadano); que las TIC aplicadas a la Educación pueden mejorar las propias capacidades y empoderamiento para alcanzar objetivos de aprendizaje más ambiciosos; que las TIC aplicadas a la política pueden conducir a una mejor gobernanza.

Cuando se diseñan políticas de desarrollo digital, habitualmente son precedidas por un despliegue de datos que las sustentan: cuánta gente conectada, desde dónde se conecta, para qué. Se hace un diagnóstico, se caracterizan perfiles, se identifican puntos de acción prioritaria. Hasta ahí bien.

Pero.

Es el enfoque. Es industrial. Pertenece, en mi opinión, a la era industrial. No tiene en cuenta, creo, que cabalgamos la ola de la revolución digital y, más importante aún, las muchas revoluciones sociales (que no tecnológicas) que hemos presenciado en los últimos años. Y no, no se trata (solamente) hablando de la Primavera Árabe, o del 15M. Se trata de repensar el procomún y el procomún digital; se trata del software libre y los recursos educativos abiertos y el hardware libre y la ciencia abierta y el conocimiento libre; se trata del gobierno electrónico y los datos abiertos y del gobierno abierto; se trata de la democracia líquida y la democracia híbrida y la tecnopolítica; se trata de los entornos personales de aprendizaje y los cMOOCs y las comunidades de aprendizaje y las comunidades de práctica; se trata de los centros de innovación y los espacios de co-working y la innovación abierta y la innovación social y la innovación social abierta; y todo lo que podemos adjetivar de P2P y la des-intermediación.

Casi nada de esto está en las políticas de desarrollo digital. En los mejores casos habla de mejoras de eficiencia. Incluso de eficacia. En los peores casos, se limita al despliegue de infraestructuras. Pero casi siempre tiene un enfoque estrictamente institucional, dirigido, centralizado, controlado, jerárquico. Y, en mi opinión, podemos aspirar a más. Pero para ello hay que cambiar el foco. Ponerlo no en la herramienta – y sí, las instituciones también son o deberían ser herramientas – sino en el ciudadano. En su libertad, su empoderamiento, su capacitación para la gobernanza.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 08 junio 2015

Categorías: SociedadRed

Otras etiquetas: 27s

Sin comentarios »

Ada Colau y Manuela Carmena, cortesía de Félix moreno.

Ada Colau y Manuela Carmena, cortesía de Félix moreno.Los antisistema llegan al poder. Muera la democracia.

O, a lo mejor, lo que ha muerto es la inteligencia. Porque, mi impresión, es que es precisamente más y mejor democracia lo que está en el programa de muchos de los nuevos movimientos de confluencia que ahora formarán parte de las instituciones. ¿Son planteamientos sinceros? Aunque lo sean, ¿podrán llevarlos a cabo? El tiempo nos dirá cuántos y cuánto nos equivocamos.

Pero, de momento, cuando se piensa en qué pedían los indignados que acampaban el 15M y que ahora van a acampar en plenos y parlamentos, mi impresión sigue siendo que se sigue pidiendo mejorar el sistema democrático, devolviéndolo a esa ágora de la que nunca debió salir (para entrar en pasillos, despachos y palcos), especialmente ahora que se puede y se transita de una obsoleta democracia industrial a una incipiente democracia en red.

Para ver qué nos traen estos nuevos «antisistema», el caso de Colau es paradigmático. Mi aproximación aquí intenta estar desapegada de valoraciones subjetivas, y así invito a leerse al margen de simpatías o antipatías personales, tan legítimas como, a veces, también cegadoras.

Y acabaré mi reflexión de la misma forma que ahora la comienzo: así, como ahora lo expondré, han ido las cosas. Si los nuevos movimientos, desde las instituciones, no dan una solución de continuidad a esta forma de hacer política, antes que al ciudadano se estarán traicionando a sí mismos.

Sistemas de alerta temprana

Es de esperar que algo que va a cambiar a muy corto plazo es la puesta en marcha de sistema de alerta temprana en materia de detección de necesidades y peticiones de los ciudadanos.

Vale la pena recordar que la Plataforma por una Vivienda Digna se creó a caballo de 2003 y 2004, se convocó a una manifestación masiva en 2006 y en 2009 se creaba la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Con pocas y poco relevantes excepciones, el Congreso empezó a tratar el tema de los desahucios de forma explícita y «decidida» ya entrado 2013, y porque dos años antes se había iniciado una iniciativa legislativa popular que tras un largo calvario llegaba al Congreso. El Congreso tardó 10 años en aceptar debatir (que no solucionar) una cuestión que en la calle ya mostraba un altísimo grado de preocupación.

Es de esperar que estos nuevos movimientos tendrán sistemas de alerta temprana sobre los problemas que preocupan a la sociedad, por su especial configuración de redes con fuerte arraigo en el territorio y en las nuevas ágoras digitales que son las redes sociales.

Huelga decir que más allá del hecho «anecdótico» de un desahucio, lo que allí (y ahora) se defendía era un derecho fundamental recogido como tal en la norma de más alto rango en España: la Constitución.

Acompañamiento y empoderamiento

Si algo ha caracterizado la PAH — al menos para mí, por supuesto — no ha sido el número de desahucios que ha parado, o el número de pisos que ha ocupado, o las daciones que ha negociado. De hecho, en sentido estricto, no ha hecho nada de eso.

Si algo ha caracterizado la PAH ha sido el acompañamiento y la dotación de herramientas para que, cada uno, decida por sí mismo. Acompañado por otros de igual condición, por supuesto. Con la ayuda de muchos otros, claro que sí. Pero siempre decidiendo por uno mismo.

Quedarse en los escraches es, a mi modo de ver, de una frivolidad pasmosa. Esos escraches fueron o son la punta de un enorme iceberg compuesto por acompañamiento psicológico, legal y económico que ha permitido a muchas personas renegociar una deuda, tramitar una dación en pago o proceder a una reubicación, la mayoría de los casos dentro de la más estricta legalidad.

Si recordamos — vale la pena hacerlo — que hablamos de un derecho amparado por la Constitución, ¿no será más antisistema hacer dejación de funciones y abandonar a su sino a tantísimos ciudadanos que no acompañarlos y obrar de mediador entre actores para lograr la resolución pacífica de un problema?

Recordemos, de nuevo, que muchos de esos desahuciados lo fueron de casas de protección oficial, propiedad de la Administración para cederlas… a… ¿quiénes más las necesitaban?

(Podríamos añadir aquí que las ocupaciones ilegales se han hecho en viviendas propiedad de bancos rescatados con dinero público, a los que tanto se dio y nada se pidió a cambio, que acabaron siendo de facto sostenidos y administrados por la Administración, con lo que volvemos al punto anterior).

Es de esperar que estos nuevos movimientos tendrán sistemas de mediación basados en el acompañamiento y la co-decisión entre los distintos actores afectados por una cuestión que requiere una decisión colectiva: la esencia misma y razón de ser de la democracia representativa.

Procesos abiertos, fundamentados y multinivel

Además de esos nuevos radares — o no tan nuevos: simplemente mejor sintonizados — para escuchar más y mejor al ciudadano, además de poner mesas de negociación en igualdad de condiciones, algo interesante — si no lo más interesante — de lo sucedido dentro de los movimientos sociales es… que no ha sucedido «dentro».

Con contadísimas excepciones, la mayoría de propuestas, deliberaciones y decisiones se han tomado en abierto y con herramientas (lo que incluye organización, protocolos y plataformas tecnológicas) de libre disposición, bien documentadas y fáciles de trasladar a otros escenarios.

Así, los «antisistema» han colocado su traición y nocturnidad en páginas web, entornos colaborativos, sistemas de voto abierto; han compartido su tecnología, sus modus operandi, su organización, sus procesos para que, por ejemplo la PAH, pudiese replicarse en más de 200 nodos en todo el territorio español. Ha sucedido de forma similar con los círculos Podemos o las distintas encarnaciones de Ganemos. Huelga decir que, como «antisistema», son un desastre.

En cambio.

Es de esperar que estos nuevos movimientos abrirán agendas, presupuestos, planes, actas de reuniones, documentación técnica, desarrollos tecnológicos y demás herramientas para que, una vez ventiladas y saneadas muchas instituciones democráticas, puedan restaurarse con amplios ventanales y enormes puertas por las que la ciudadanía pueda entrar a participar en igualdad de condiciones y, sobre todo, bien informada.

Democracia deliberativa

Vale la pena destacar dos ámbitos donde los procesos han sido más exquisitamente abiertos y participados: la elección de las ideas a defender (llámese programa) y la elección de las personas a llevarlas ante las instituciones (llámese lista de candidatos).

Ya sea con programas participativos — se puede criticar su complejidad, pero dudo que pueda su esencia — o ya sea con elecciones primarias, respectivamente, la democracia ha empezado dentro de las formaciones.

Es de esperar que estos nuevos movimientos harán de la democracia deliberativa una práctica habitual. Habrá quien piense que el asamblearismo y una participación ciudadana «en demasía» ralentizan la toma de decisiones. Puede ser. Puede ser también que ello suceda solamente cuando se trata de parches añadidos que, como todo añadido, no hace más que extender los procesos. Si, no obstante, esa participación no es discreta, sino continua; si la información no viene en cuentagotas, sino que lo hace en tiempo real; si no se consulta a la ciudadanía, sino que se han establecido vías de diálogo constante y no intermediado; es posible que no solamente no se entorpezca el proceso de toma de decisiones, sino que nos ahorremos lo que viene después de las decisiones mal tomadas: descontento, protestas, contestación y, en el límite, desobediencia. El consenso tiene costes, pero también beneficios.

La política es el arte de defraudar

Últimamente se ha sacado sistemáticamente a colación la famosa frase de Gerry Stoker de que la política debe decepcionar. Debe decepcionar porque la complejidad de la toma de decisiones colectivas es tan alta que jamás podrá contentar a todos — a no ser que engañemos a alguien o a todos al mismo tiempo.

El problema es que la política de hoy en día no ha decepcionado, sino que ha defraudado. Y eso es muy distinto. Si bien es cierto que no se puede complacer a todos o completamente a todos, ello es muy distinto de hacer pasar decepción por fraude: hacer creer que alguien no tiene derecho a algo cuando, por ley, sí le corresponde dicho derecho. No hablamos ya del derecho a la vivienda, sino del derecho a estar informado, a poder participar del diagnóstico de una situación, a conocer cómo se ha diagnosticado, qué actores están implicados y qué intereses les mueven, qué opciones hay a nuestro alcance, qué valores ponemos en funcionamiento al ordenar nuestras preferencias, cómo determinamos o elegimos una opción, cómo la llevamos a cabo, cómo medimos su puesta en marcha, cómo evaluamos su impacto, y cómo avanzamos a partir de todo ese conocimiento generado que debería derivar en aprendizaje colectivo.

Repitámoslo de nuevo. La política no ha decepcionado: ha defraudado.

Y ha defraudado por antisistema. Esa sí ha sido antisistema. Ocultando agendas y presupuestos, tomando decisiones sin informar (y, peor todavía, sin informarse), prescindiendo del ciudadano porque el voto lo legitima todo, politiqueandolo todo (¿habrá mayor antagonismo a la democracia que el politiqueo?).

Sería de esperar que los nuevos movimientos, ahora en las instituciones, decepcionen a los ciudadanos. No a todos de golpe, pero seguramente sí por turnos. Si no se cae en el clientelismo y/o en la corrupción, así deberá ser.

Pero cabría esperar que no defraude.

Porque, si los nuevos movimientos, desde las instituciones, no dan una solución de continuidad a esta forma de hacer política — escuchadora, acompañada, abierta, deliberada —, antes que al ciudadano se estarán traicionando a sí mismos — como ya hicieron la mayoría de los anteriores.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 22 mayo 2015

Categorías: Comunicación, Derechos, Política, SociedadRed

Otras etiquetas: datos abiertos, gobierno abierto, open data, transparencia

2 comentarios »

Excavator – Open Pit Mining, de Rene Schwietzke.

Excavator – Open Pit Mining, de Rene Schwietzke.Cuando se habla de estrategias de gobierno abierto, o de datos abiertos, lo habitual es utilizar aproximaciones del tipo «estrategias para la publicación de datos» o, a lo sumo, «estrategias para la abertura de datos». Y esto es así tanto si la estrategia es pasiva —el ciudadano pide unos datos, la Administración se los da o los hace públicos— como si es activa —la Administración se adelanta y publica esos datos antes de que nadie haga una petición explícita.

En mi opinión, esta es una opción legítima, pero obsoleta. Insisto: legítima, porque ya querríamos que la política de mínimos fuese publicar o abrir, pero obsoleta porque, hoy en día, lo más eficaz y eficiente es que la Administración ya trabaje en abierto. Que el diseño de sus procesos —y recalco la palabra procesos, que van más allá de la mera tecnología— sea abierto desde el momento cero.

Me gustaría ilustrar las diferencias —nada sutiles, aunque pueda parecerlo— con un ejemplo que quién más quién menos ha vivido en primera persona: la publicación de las calificaciones de una asignatura. El ejemplo (tanto la opción 1 como la opción 2) se ajusta bastante a la realidad, aunque he hecho alguna simplificación o algún pequeño cambio para que se ajuste más a lo que se quiere mostrar.

Opción 1: publicar los datos

- Un profesor evalúa los exámenes de una asignatura, sobre el original en papel, y apuntando las notas en una hoja de cálculo. Y otro profesor el de otra. Y así todos. Cuando terminan de evaluar, imprimen las notas y las cuelgan en la puerta de su despacho junto con la nota final. Es decir, publican la información de forma activa.

- Para saber sus notas, los estudiantes deben ir consultando las puertas de todos los despachos. Igual que ocurre a menudo con la administración: el ciudadano debe ir portal por portal, web por web, sección por sección, para encontrar toda la información.

- El estudiante que quiere saber no la información (he aprobado o no) sino cómo le ha ido el examen, debe pedir cita con el profesor. Solamente así, obtiene las notas numéricas que ha sacado en todas las preguntas del examen, así como los coeficientes de ponderación. Esto se corresponde con (1) abrir los datos y (2) de forma pasiva o reactiva, es decir, a petición del ciudadano.

- En algún momento, los profesores introducen las notas en la base de datos a partir de la cuál el personal de gestión académica de la secretaría del departamento podrá emitir certificados y tramitar, si procede, los títulos pertinentes.

Este sencillo esquema incorpora ya lo básico (publicación de información, abertura de datos, publicidad activa y pasiva, emisión de certificados / inicio de procesos administrativos) así como tres tipos de actor: el que genera los datos (profesor), el que los administra (secretaría) y el que los consulta (ciudadano). Y, también, qué perfil tiene cada uno respecto a los datos (los crea, los administra, los consulta).

Y así funciona, en general, la Administración. Y así es cómo, en general, está planteada la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como sus equivalentes autonómicas.

Opción 2: abrir los procesos y las aplicaciones

Hay, no obstante, otra opción que en lugar de centrarse en el contenido, se centra en el contenedor.

- Los exámenes de los estudiantes está digitalizados y residen en una aplicación. De hecho, los estudiantes mismos pueden subir ellos mismos sus exámenes (o sus trabajos, o sus portafolios electrónicos, etc.).

- El profesor evalúa los exámenes directamente desde la aplicación, pudiendo entrar notas parciales que, automáticamente, calculan la nota final mediante una fórmula pública.

- Una vez calificados, los estudiantes pueden consultar, en su propio expediente, todas sus calificaciones a la vez.

- Desde la misma aplicación, el personal de gestión académica (y sin necesidad de acceder a los datos, que pueden permanecer confidenciales) pueden cerrar actas, mandar mensajes automáticos, etc.

- Desde la misma aplicación, el estudiante puede no pedir sino directamente descargarse sus certificados y títulos firmados digitalmente.

Esta segunda opción puede parecer similar a la primera opción. Pero no lo es. Porque lo importante no es la tecnología, sino el proceso. En la segunda opción, hay una única tecnología que permite que el proceso sea abierto por defecto. Sí. Pero mucho más: no hay otros procesos ni tecnologías. No hay que «publicar», no hay que sacar los datos de un sitio (hoja de cálculo) para llevárselos a otro (impresión para colgar en la puerta del despacho, exportación a la base de datos de certificados y títulos) sino que todos residen en el mismo sitio. Y, más importante, todos los actores comparten el mismo proceso gracias a que acceden a la misma aplicación.

Diferencia entre publicar y trabajar en abierto

Vamos a llevar el caso anterior a un caso más habitual en la Administración: la consulta de datos del presupuesto.

En la primera opción, la Administración trabaja dentro de su propio circuito cerrado de gestión económica y presupuestaria. Cuando el ciudadano quiere información económica de la Administración, en la aproximación de publicidad pasiva o reactiva, ese ciudadano debe pedirla y una persona debe destinar un tiempo a recabar los datos, ponerlos en un formato determinado y publicarlos. A lo sumo, y ya en la aproximación proactiva, nos encontraremos que la Administración ha recopilado esos datos y ha hecho una copia en otro lugar para que el ciudadano pueda consultarlos sin tener que pedirlos. Publicar una copia. Publicar. Copia.

Hay una segunda opción: dado que por norma general la Administración ya trabaja sobre aplicaciones digitales, bastaría con abrir esa aplicación al exterior. Bastaría con que Administración y ciudadano accediesen a la misma aplicación (sí, por motivos de eficiencia tecnológica puede que realmente accedan a copias, pero a efectos de simplificar, supongamos que es la misma aplicación, como ocurría con el caso de la gestión académica). Por supuesto, el funcionario puede hacer asentamientos (tanto gasto, de tal proveedor, por el concepto tal, para la partida cual, y para el proyecto equis) y el ciudadano solamente puede consultar. Pero la diferencia conceptual con la primera opción es abismal:

- Total transparencia por utilizar los mismos sistemas o aplicaciones.

- Información en tiempo real (o casi: de nuevo, por motivos técnicos — que no cambian el fondo del concepto — podemos hacer copias y actualizaciones, pero son automáticas, no es alguien que, una vez al año, copia datos de un sitio a otro).

- Acceso total al máximo detalle, sin filtros (especialmente filtros humanos).

- Formato reutilizable en origen, dado que accedemos al dato, no a una (a menudo burda) «materialización» del mismo.

- Ausencia de manipulación y, en consecuencia, ahorro en tiempo y recursos (sobre todo humanos).

Además, dado que lo que estamos utilizando es una aplicación viva y no una foto fija, podemos acceder a los datos de dos formas complementarias:

- Si hay tiempo y dinero para desarrollo, con una visualización especialmente pensada para el ciudadano.

- Además podemos dar acceso directo a los datos (p.ej. via API abierta) para su manipulación masiva (y muy muy barata).

La pregunta habitual en estos casos es qué hacer o bien con los datos antiguos o bien con documentos que no son exactamente datos.

La respuesta (para mí) es inmediata: de forma proactiva o reactiva, una vez se digitalizan (el verdadero coste de la transparencia… además del político, claro) hay que pensar no en una solución para ese ciudadano en particular, sino en una aplicación que sea de utilidad especialmente para el funcionario.

Un último ejemplo para incorporar estas últimas apreciaciones.

La Administración gasta literalmente millones en informarse. A menudo encargando informes a terceros, o bien concediendo ayudas o becas a la investigación y el análisis. Acceder a esa documentación es una tarea épica. Incluso dentro de la Administración. Una opción es, a petición del ciudadano, bajar a las catacumbas (digitales) de la administración para encontrar un documento enterrado en un marasmo de información. Otra opción es poner en marcha un repositorio de archivos que, sobre todo, sea útil al funcionario para su propio trabajo (y para su propia organización), abriendo una parte (la parte de consulta) al ciudadano. De hecho, estos sistemas ya funcionan en la mayoría de grandes empresas privadas y Administraciones. Así, el gobierno abierto, los datos abiertos son, sobre todo y ante todo, una herramienta útil para la propia Administración — además de para cumplir un expediente de cara al ciudadano.

Es por todo ello que cuando se habla de «publicar» información, o «abrir» datos, tengo la impresión que retrocedemos en el tiempo. O que permanecemos en un tiempo pasado, donde era necesario (porque todo estaba en papel y archivado físicamente) que alguien buscase, encontrase, interpretase, filtrase, replicase y distribuyese la documentación.

Pero ya no es así. Busca el ciudadano y el ciudadano encuentra (sabrá él si lo que tiene entre manos es lo que buscaba o no). Interpreta el mismo ciudadano y filtra según sus propias necesidades (aunque por temas de privacidad y seguridad, por supuesto, puede haber un filtrado previo). No hace falta replicar, porque la información es intangible y, por tanto, no es escasa, no se «pierde» si se «da». Y, está claro, la distribución va dentro del mismo proceso. Y lo mejor, lo más interesante, es que exactamente el mismo protocolo, el mismo proceso, la (más o menos) mismo proceso y herramienta sirve para quien genera la información, para quien la administra y custodia, y para quién la va a usar, sea Administración o ciudadano.

Deberíamos dejar de añadir barreras innecesarias donde no las hay.

Apunte dedicado a Antonio Ibáñez, por obligarme a pensar :)

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 17 mayo 2015

Categorías: Política, SociedadRed

Otras etiquetas: 15m, 24m, tecnopolítica

2 comentarios »

Giovanni Domenico Tiepolo: la procesión del caballo de Troya en Troya

Giovanni Domenico Tiepolo: la procesión del caballo de Troya en TroyaHace un par de años, en Intención de voto en España 1978-2013. ¿Una Segunda Transición hacia una política extra-representativa? (PDF), argumentaba que, a mi parecer, el 15M no nació el 15 de mayo de 2011, sino que había nacido mucho antes, en particular el 13 de marzo de 2004, la noche del ¡Pásalo!.

Así, el 15M separaba dos fases o dos estadios en la historia de España de lo que después hemos venido a llamar tecnopolítica:

- Una fase de toma de consciencia, de constatar que la información nunca más tendrá un único origen (institucional) ni un único sentido (de arriba abajo), y que la comunicación entre pares puede, ahora, darse a gran escala.

- Una fase — iniciada por esa gran «prueba piloto» que es el 15M — donde se constatan nuevas formas ya no ya de información y comunicación, sino de articulación en red, con identidades descentralizadas y organización distribuida.

Se me antoja que a partir del 24 de mayo de 2015, después de las elecciones municipales (y en muchos casos autonómicas) en España, veremos la entrada de una tercera fase: la de la tecnopolítica desde dentro de las instituciones. Y creo que vale la pena hacer esta reflexión a una semana de las elecciones porque será, creo, independiente del resultado. Veamos porqué.

Primera fase: toma de consciencia

Repasemos la historia. El 11 de marzo de 2004, a tres días de las elecciones generales, sucede en España el ataque terrorista más sangriento de su historia. Sin entrar a juzgar sus autoría, sus causas o la respuesta del gobierno, en los siguientes días muchos ciudadanos pasan un doble punto de inflexión:

- La información no tiene una única fuente. Se puede ir a buscar o bien más allá de las propias fronteras, o bien más allá de las instituciones (gobiernos, medios de comunicación). Internet permite, no por primera vez, pero sí de una forma clara y contundente, constatar que la información puede y debe cotejarse, contrastarse, ponerse en duda de forma sistemática. Y que este ejercicio beberá de distintas fuentes, todas accesibles, a coste cero (o prácticamente), de forma plural, comentada, construida colaborativamente.

- Que la comunicación para la convocatoria de acciones deja de ser también vertical, jerárquica, incontestada, con origen institucional (partidos, sindicatos, la sociedad civil organizada) para ser plural, distribuida, descentralizada… incluso «anónima».

Por supuesto, había antecedentes. Indymedia llevaba años suministrando información «alternativa» o «independiente», las redes de hackers otros muchos otros colaborando y compartiendo, así como había las antiguas news, los canales de IRC y demás.

Pero querría insistir en esa «toma de consciencia» por el imaginario popular en general, si no global, sí multitudinario que se da esos días.

Es a partir de ahí que aparecen semillas importantísimas que darán fruto en la siguiente fase: V de Vivienda, Juventud Sin Futuro, Nolesvotes o la misma Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Segunda fase: la tecnopolítica desde fuera

El 15M es la puesta en escena, de forma total, como una gran prueba piloto de todo lo aprendido en los últimos siete años. Más allá de lo que sucede en las plazas — muy significativo, por otra parte — lo interesante viene después: articulación de asambleas, de grupos (llamemósles) sectoriales (corrupción, transparencia, vivienda…), asociaciones y, al final, nuevos partidos políticos.

En los cuatro años que separan el 15M del 24M hemos visto a la PAH dominar absolutamente la agenda mediática y política (y social) en materia de vivienda; a organizaciones como la Fundación Civio convertir en central la cuestión de la transparencia; al Partido X, 15MpaRato y otros luchar desde dentro y fuera contra la corrupción y el fraude político a gran escala.

Y hemos visto también a ese Partido X, a Podemos o a las distintas incorporaciones del originario Guanyem plantar batalla en el ámbito institucional, con más o menor éxito en las urnas, pero con un incontestable y sobre todo creciente impacto en lo social.

Todos ellos han operado con lógicas distintas a las tradicionales para informarse, comunicar(se), organizarse y actuar. Todos ellos con la tecnología como base. La lógica ha sido casi siempre, no obstante, de oposición dentro-fuera, institucionalidad-extrainstitucionalidad.

De nuevo, ha habido antecedentes — el Partido Pirata, sin lugar a dudas, el más importante — pero es la estela del 15M el que les pone el foco encima… para jamás retirarse.

Tercera fase: la tecnopolítica desde dentro

Creo que el escenario de después del 24 de mayo de 2015 será distinto de lo que habremos visto hasta la fecha. Con altísima probabilidad, muchas de las nuevas formaciones entrarán en los consistorios y en muchos gobiernos autonómicos.

Y, con independencia de si logran gobernar o no, entrarán para transformar la forma de hacer política. Querría insistir en este punto: será independiente de si logran entrar en los respectivos gobiernos. Primero, porque aunque logren entrar, la transformación será lenta — por las inercias y distinta dinámica de las instituciones (y las leyes sobre el buen gobierno españolas, pésimas todas ellas por haber nacido ya obsoletas y sin ambición). Segundo, porque lo importante será estar dentro, no mandar.

Me convencen de ello, ante todo, tres interesantes precedentes. El primero, el estupendo pero efímero Parlament 2.0 que el ex-president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, así como unos cuantos diputados (José Antonio Donaire, Carles Puigdemont, Quim Nadal y otros) logaron poner en marcha para abrir el parlamento y sus debates a la ciudadanía. El segundo, la mordaz oposición de Compromís en el gobierno valenciano con Mònica Oltra en cabeza, mostrando nuevas formas de hacer política, con el ciudadano, abriendo procesos, compartiéndolos. El último, la fantástica experiencia de las CUP primero en los municipios pero, especialmente, en el Parlament de Catalunya (con David Fernández como representante más destacado), subvirtiendo dinámicas, discursos, complicidades pero, y muy importante, sin caer en la negación de su estatus: ser parte de la institución — algo que otras formaciones antipolíticas promueven… desde fuera todavía.

Después del 24M, estas experiencias, estos puntos de vista, estas prácticas, estas organizaciones en red con toda seguridad entrarán en la política institucional de forma masiva. Gobiernen o no, con mucha probabilidad implantarán en su propia gestión interna las prácticas que los han aupado a la institucionalidad: transparencia, rendición de cuentas y, esencial a mi modo de ver, un gran foco en el proceso, en el cómo, en la replicabilidad de las prácticas y proyectos, en la obertura por definición, en la participación, en la codecisión.

Es de esperar, además, que siendo una transformación desde dentro, goce de una legitimidad que hasta ahora, la política institucional más cínica les ha negado por ser «política con minúsculas», política que «nadie ha votado».

Y es de esperar, también, y como el ejemplo de Irekia en el País Vasco, que sean prácticas que crucen puntos de no retorno, que una vez instauradas, sean difíciles de desmantelar. Y, con suerte, se expandirán y replicarán dentro y fuera, en las instituciones y en los partidos que las compongan y las organizaciones que tengan tratos con ellas.

Será, intuyo, creo, primero una lenta evolución para después ser una entera transformación. Dependerá — aquí sí — de la cuota de poder, de las complicidades con la sociedad civil, y del tiempo. Pero creo pensar que será, que, sí, será.

Muchos se han preguntado, estos últimos 4 años, dónde estaba el impacto del 15M. Bien, creo que ahora tendremos numerosas oportunidades de verlo. Y a diario.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 04 diciembre 2014

Categorías: Infraestructuras, Política, SociedadRed

Otras etiquetas: wip

Sin comentarios »

Mis compañeros Jordi Sánchez-Navarro, Daniel Aranda y Silvia Martínez-Martínez acaban de publicar WIP Spain 2013: Las culturas de Internet Estudio comparado sobre usos, percepciones y actitudes. Este es un documento de trabajo que pertenece al capítulo español del World Internet Project que, como su nombre sugiere, investiga el impacto de Internet en la sociedad.

Este informe de investigación — de lectura más que recomendable — aporta evidencias sobre algunas cuestiones que llevan tiempo sobre la mesa y cuya evolución no hace más que reforzarse: la tremenda penetración de Internet en nuestra vida cotidiana y la casi total generalización de su uso; el incremento de la ubicuidad en ese uso, acompañada por el decrecimiento de miedos y problemas asociados a dicho uso; su tremenda utilidad para todo tipo de actividades intensivas en información; la consolidación de la educación (y no el acceso físico) como principal barrera de acceso y, relacionado con ello, Internet a su vez como potenciador de la formación y el aprendizaje; o la paulatina normalización del entretenimiento en línea (videojuegos u otras actividades) como una opción más en el tiempo libre. En definitiva,

[Una] cultura [que] se caracteriza por valorar de forma significativa factores como la diversión, la eficiencia instrumental y las vías de sociabilización frente a los problemas o riesgos que se asocian a estar conectado a Internet.

¿Todo son buenas noticias? No, todo no: llama la atención la percepción de regresión que parecen tener las libertades políticas en Internet. Dada la naturaleza del documento, los autores se limitan a presentar los datos, pero vale la pena detenerse un momento a analizar lo que ocurre y, en la medida de lo posible, a aventurar causas y consecuencias.

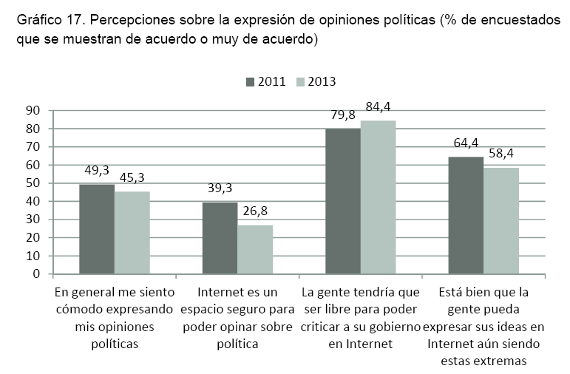

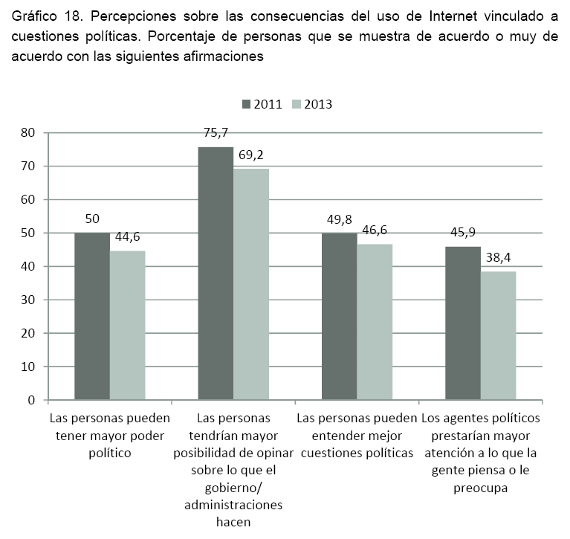

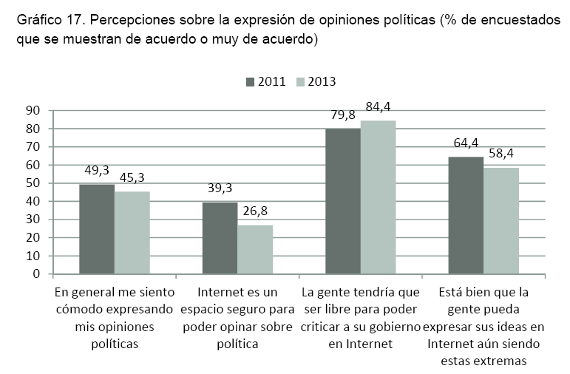

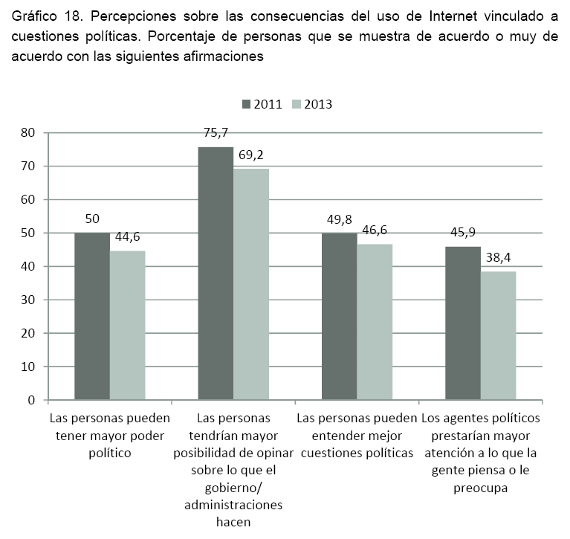

Lo importante — para mí, o para esta reflexión — no son tanto los valores absolutos, si son muchos o pocos los que opinan en un sentido o en otro, sino la tendencia, el cambio que se da de 2011 a 2013, los dos puntos de medida que realiza el estudio.

¿Y qué nos dicen las tendencias? Estos son los datos presentados gráficamente:

Click para ampliarFuente: Sánchez-Navarro, J., Aranda, D. & Martínez-Martínez, S. (2014). “WIP Spain 2013: Las culturas de Internet Estudio comparado sobre usos, percepciones y actitudes”

Click para ampliarFuente: Sánchez-Navarro, J., Aranda, D. & Martínez-Martínez, S. (2014). “WIP Spain 2013: Las culturas de Internet Estudio comparado sobre usos, percepciones y actitudes”Es decir:

- Los ciudadanos se sienten menos cómodos expresando sus opiniones políticas en Internet.

- Internet cada vez es un espacio menos seguro para opinar sobre política.

- Internet ve reducida su eficacia para la acción política.

- Empeora la percepción de Internet como ágora de deliberación política.

- Los agentes políticos prestan menor atención a lo que la gente piensa o le preocupa (en Internet).

Estas percepciones son, como poco, chocantes. El bienio 2011-2013 se compone de los dos años posteriores a la Primavera Árabe, el 15M, la total hegemonía de la PAH en materia de vivienda con sus centenares de movilizaciones y nodos, la puesta en marcha de iniciativas como el Partido X o 15paRato o la Fundación Civio o ¿Qué hacen los Diputados?. En definitiva, la entrada en la temprana madurez de la tecnopolítica en España, con resultados nada desdeñables.

¿A qué puede deberse, en cambio, esta percepción que tiende a la decepción o, incluso, al miedo?

Una interpretación rápida, incluso fácil, es decir que (por fin) las cosas vuelven a su sitio, que se rompe el espejismo de Internet como paladín de la participación política, que la política «real» es más compleja, y que se termina ese solucionismo tecnológico que pregona que hay una app para cada problema.

Esta explicación tiene, como mínimo, dos problemas.

- Choca, directamente, con resultados tangibles que prueban lo contrario. Sí, es cierto que algunos de esos resultados se han hecho tangibles, precisamente, durante 2014 (Podemos, el impacto de OpEuribor, el destape de la trama Gürtel y sus ramificaciones). Pero, aún así, hay demasiados ejemplos de éxito, de transformación que no puedan al menos paliar ese gran desencanto que muestran los datos.

- Al fin y al cabo, certificar el fin del espejismo de la Internet política no es sino otra descripción del fenómeno, pero sigue sin alumbrarnos sobre sus causas.

En mi opinión, aventuro dos causas que, a pesar de los esperanzadores resultados de muchas iniciativas relacionadas con Internet y la política, vendrían a contrarrestar e incluso cambiar de signo el papel de la percepción de Internet como empoderadora de la ciudadanía en la gestión de lo público.

- El empeoramiento del clima político en general. Puede que a estas alturas sea una obviedad que, junto con el paro, la corrupción es uno de los principales problemas de España. Pero esto se ha agudizado muy especialmente a partir de mediados de 2013, iniciándose en marzo de 2004 y acelerándose la tendencia justo en 2011. La situación política actual es una tormenta perfecta que repite los peores momentos de la corrupción del último felipismo con las peores prácticas del primer post-azanarismo (la infame Crispación). A la corrupción y al bronco clima de constante descalificación política se le suma el absoluto ninguneo y desprecio generalizado del representante político para con los ciudadanos. Así, cabría achacar el desencanto por el poder transformador de Internet no tanto a una constatación del menor potencial de las herramientas digitales, sino al redoblar de esfuerzos que las instituciones (ejecutivos, legislativos, partidos, poderes judiciales, medios de comunicación, sindicatos) han invertido en actuar al margen — cuando no en contra — del ciudadano.

- Este ninguneo de la acción ciudadana por todos los medios, entre ellos los digitales, ha venido acompañada, a mi entender, de un ataque directo y muchas veces explícito contra esos mismos medios, entre ellos, Internet. Es decir, no solamente el clima político ha empeorado de forma manifiesta y se ha generado un antagonismo entre los ciudadanos y las instituciones políticas, sino que, además, estas últimas han trabajado con empeño para destruir las herramientas que podían haber equilibrado la relación de poderes, cuando no contribuido a solucionar el problema. Valgan como ejemplo las 10 medidas contra la libertad de expresión que apuntaba hace unos días, entre ellas un asedio a Internet desde el ámbito de la transparencia, la propiedad intelectual u otras acciones atacando directamente diferentes manifestaciones de la libertad de expresión — libertad que, precisamente, reclaman para Internet los encuestados en el estudio referido al principio.

En resumidas cuentas, parecería que cuanto más se materializa el potencial de Internet como herramienta de participación y transformación política, más refractarias se vuelven las instituciones, más se cierran en sí mismas y, en última instancia, más responden negativamente contra aquello que las «amenaza» — entendiendo, claro, el acceso a las instituciones políticas como el control del poder y no como la gestión colectiva de lo público. Y siendo el resultado final una desactivación de dicho potencial en el imaginario colectivo.

Sea como sea, sean estas las razones o sean otras, la pérdida de confianza en el poder transformador de Internet es un gran logro, se mire como se mire.

Measuring slingshot, hidden from photographer, cortesía de

Measuring slingshot, hidden from photographer, cortesía de