Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 23 agosto 2014

Categorías: Derechos, Política

1 comentario »

En un para mí excelente artículo — Nueva y vieja política: del 11-S al 9-N — Quim Brugué describe tres pilares de la democracia representativa que no habría que perder de vista, dado que son lo que hace del gobernar un arte que nunca va a contentar a todos — y, que deviene, por tanto, fuente de desencuentros, especialmente en problemas complejos.

Brugué identifica la «vieja política» con (entre otros) estos tres pilares, y se pone en guardia ante una «nueva política» que podría estar poniendo en duda estos fundamentos de la democracia representativa y a partir de los cuales funciona todo el cosmos institucional con el que nos gobernamos hoy en día.

Comparto a pies juntillas el artículo de Brugué, también respecto a sus miedos y dudas sobre lo que los anglosajones llaman tirar al niño por el desagüe con el agua del baño, es decir, arrancar el trigo con la cizaña: algo de provecho habremos aprendido en 2.500 años desde la democracia ateniense, más de 200 de democracia liberal y, para el caso de España, 40 años de democracia restaurada.

Hay, no obstante, un punto central en la tesis de Brugué con el que discrepo profundamente, aunque no por ello vea inválidos sus argumentos: creo que lo que vivimos hoy en día no es la vieja política que tan bien caracteriza Brugué. Y, en consecuencia, cabría volver a preguntarnos contra qué realidad se enfrenta la nueva política. Hace tres años, al responder qué pedían los indignados, me atrevía apuntar que a que se dé un debate para reformar y mejorar el ejercicio de la democracia a partir de una transición de una democracia industrial a una democracia en red. A continuación voy a argumentar porqué creo que el tiempo ha reforzado esta postura a la vez que la hace compatible con los apuntes de Brugué. Utilizaré, además, el mismo esquema que en su exposición.

La propia diferenciación entre sociedad civil e instituciones públicas es discutible

Argumenta Brugué que no hay dos esferas en la vida pública: la sociedad civil (organizada) y las instituciones públicas, sino que hay diversos puentes y enlaces que confunden las fronteras entre una y otra.

Estoy de acuerdo. Pero sí creo que es distinguible lo que es el interés público de lo que es el interés privado. Es más, reforzando la tesis de Brugué, creo que lo que difumina las diferencias entre sociedad civil organizada de las instituciones públicas en la vieja política es precisamente su común interés por lo público.

Pues bien, como se ha demostrado hasta la saciedad, muchas instituciones públicas (empezando por muchos cargos electos) ya no dirimen con el interés público, sino con su propio interés (privado) o con el interés de algunos grupos de interés (privados). Este sesgo cleptócrata o plutócrata rompe las normas del juego y convierte a la vieja política en otra cosa: en corrupción y en tiranía.

Cuando la nueva política clama que no nos representan

o que somos el 99%

quiere poner de relieve (especialmente, aunque no solamente) esta situación. No pretende separarse de las instituciones sino, bien al contrario, recuperar la representatividad que estas perdieron en favor de unos pocos. En mi muy personal opinión, Podemos es (entre otras muchas cosas, seguramente) un ejemplo claro de esta aproximación.

El peligro de paralizar la acción colectiva

El segundo argumento es que los intereses de la sociedad son dispares y que sus contradicciones pueden llegar a bloquear la toma de decisiones, la acción colectiva. De nuevo estoy de acuerdo en que las instituciones políticas pueden ser una buena medida para cortar ese nudo gordiano en que se convierte ordenar las preferencias de los ciudadanos, aunque sea a riesgos de tomar decisiones impopulares o que incluso perjudiquen a unos pocos.

Sin embargo, es también cierto que no hay acción colectiva sin deliberación. Y, de nuevo, hay que reconocer que ha quedado demostrado también que los espacios de debate han sido dinamitados en sus fundamentos. Aún tomando los Parlamentos y cámaras de representación como legítimos (ver punto anterior), su papel como ágora política está más que puesto en duda, verbigracia de los medios de comunicación, ese cuarto poder: la confrontación de opiniones y presentación de proyectos han dado paso al tacticismo político, la guerra de trincheras y la destrucción del oponente — que no de sus ideas.

Cuando la nueva política clama por una acción más directa no se refiere (solamente) a una recuperación de la soberanía o a una des-delegación (en la forma de democracia directa o participativa), sino también a recuperar espacios de debate, a llamar a todos los agentes implicados a personarse e implicarse en este debate y aportar sus particulares puntos de vista, a poner en valor una democracia deliberativa ahora mucho más posible gracias a mejor tecnología y mayor nivel educativo de la población. No se trata, pues, de paralizar la acción colectiva, sino de enriquecerla, de destruir la dictadura de las minorías poderosas con la pluralidad de la minoría. En mi muy personal opinión, Guanyem Barcelona (y afines) es (entre otras muchas cosas, seguramente) un ejemplo claro de esta aproximación.

Las relaciones entre estado y sociedad civil nunca han sido de subordinación: la política se ve obligada a repartir razones

Ya he comentado hasta aquí que, efectivamente, las instituciones políticas no son un genio de la lámpara a demanda y que puede y debe decepcionar a unos para contentar el interés colectivo (por supuesto, esta afirmación tiene también sus grises según uno se aproxime a ella por la derecha o por la izquierda). No entraré de nuevo, pues, en cuestiones como la representatividad (en entredicho) y la deliberación (dinamitada) donde aunque no se generen unanimidades, sí se generan consensos y acuerdos.

Pero se ha demostrado de forma tozuda, una y otra vez, que aún obviando la necesaria representatividad y la beneficiosa deliberación, las decisiones (que no pueden beneficiar a todos), aun bienintencionadas, se toman de forma opaca o, a lo sumo, aportando información parcial, medias verdades o pura desinformación al ciudadano. Así, podemos saber inmediatamente a quién descontenta una determinada política, pero es cada vez más difícil dirimir en aras de qué interés colectivo o cuál interés privado se toma una decisión. Insisto: esto sucede aún en casos bienintencionados pero instalados en el antiguo paradigma que la información es cara de transmitir, es de propiedad de la Administración o, simplemente, el ciudadano no va a tener tiempo ni conocimientos para saber qué hacer con ella.

Cuando la nueva política clama por una política que dé razones, no se está pidiendo que «nos» den la razón, sino que aporte el fundamento sobre el cuál se edificó el proceso de toma de decisiones. Hay una fuerte tendencia en la nueva política estrictamente dirigida a la transparencia en la arquitectura de la gobernanza y a la rendición de cuentas de todo aquello que afecta a la cosa pública, desde los ingresos hasta los impactos, pasando por los gastos y en cómo se diseñaron e implementaron dichas partidas. En mi muy personal opinión, la Red Ciudadana Partido X es (entre otras muchas cosas, seguramente) un ejemplo claro de esta aproximación.

Un infierno de buenas intenciones

Hasta aquí he querido poner de relieve cómo lo que Quim Brugué llama vieja política no es, en absoluto, lo que ahora se sirve cada cuatro años y en cómodos recortes (de derechos, que no económicos: esa es otra historia). Y que, por tanto, la nueva política, si bien corre el riesgo de caer en los errores que apunta Brugué, en mi opinión está apuntando sus dedos hacia otra cosa: lo que realmente se llevó por delante la vieja política. Los antisistema. Los de verdad, los que convirtieron el legislativo, el judicial, el ejecutivo y los medios de comunicación en una maraña dramatúrgica para distraer al ciudadano y no para representarlo.

La antigua democracia griega se fundamentaba en una participación muy directa del ciudadano. Esta es la verdadera vieja política: implicarse. Quienes idearon las modernas democracias liberales, más de 2.000 años después, se dieron cuenta que no era posible volver a la vieja política sin ciudadanos no libres (a saber, mujeres y esclavos, una suerte de redundancia en los términos en aquel entonces) por lo que la democracia representativa salió de la chistera a gran escala. Y, con la representación, vino la corrupción del término.

La nueva política no lucha contra la vieja política, sino todo lo contrario: aspira a recuperarla, acercándose a Grecia tanto como las nuevas tecnologías lo hagan posible, con nuevas ágoras, nuevos senados realmente representativos, con la posibilidad de la participación directa o parcial y temporalmente delegada. Virtual o presencial (potenciado por la tecnología como instrumento, eso sí).

Por supuesto no todo lo que se interpone entre la vieja política y la (vieja) nueva política es corrupción y cleptocracia. Estoy plenamente convencido de que hay un buen número de personas dedicadas a la política que intentan tender puentes entre vieja y nueva política. No obstante, tengo la sensación que en muchas ocasiones dan más importancia a lo que yo personalmente considero síntomas que a lo que seguramente son sus causas. Y la nueva política, el 15M, los movimientos sociales o como convengamos llamarles son, creo, síntomas de una revolución en ciernes, un movimiento hacia una política extrainstitucional debido a una profunda desafección política.

Y, en consecuencia, considero que la pregunta no debería ser adónde nos lleva el 15M, sino que nos condujo a él.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 14 agosto 2014

Categorías: Derechos, Política

Otras etiquetas: revista treball

3 comentarios »

Nos recordaba Antoni Furió, en julio de 2013 en País Valencià, Siglo XXI, que afrontamos una sociedad de trabajadores sin trabajo

. Repasa, el autor, desde los escritos de Hannah Arendt de 1958 hasta los de Ulrich Beck de 2013, pasando por las estadísticas de empleo, tanto en Europa como en España.

Sobra gente. O, mejor dicho, sobran trabajadores. Y si uno no tiene capital — porque es trabajador — y su trabajo no es necesario, la tragedia de la exclusión (primero económica, luego social) se hace prácticamente inevitable.

Prácticamente en el otro extremo del globo, en Minneapolis, John Moravec publicaba ese mismo año Knowmad Society. En el libro, él y sus coautores definen un trabajador (y cito bastante textualmente) creativo, innovador, motivado, sin miedo al fracaso, generador de nuevas ideas y conocimientos, que es capaz de solucionar diferentes problemas, que colabora con los demás, que comparte información, que crea redes, en constante evolución y aprendizaje, autodidacta, que utiliza intensivamente la tecnología y adopta las nuevas tendencias y usos.

El knowmad o nómada del conocimiento es el perfil del trabajador del futuro. O del presente.

Es evidente que, además de los 8.000 kilómetros que separan Minneapolis de Valencia, hay otra distancia, esta conceptual, entre ambas percepciones de lo que es un trabajador: por un lado, el pesimismo de un trabajador que se sabe de más, que tiene unas habilidades que ya no son demandadas por la sociedad (o por la economía, no necesariamente lo mismo); por otra, el exaltado optimismo de un trabajador que, a menudo, no se acaba el trabajo, (cree que) puede decir que no, se le valora y se le tiene como modelo.

De hecho, el modelo que dibuja Moravec no se ajusta en absoluto al modelo de Furió. Pero no se ajusta en cuestión de expectativas, sino en su misma construcción: mientras el modelo de Furió es un modelo de trabajador de la sociedad industrial, dependiente de un capitalista que posee los medios de producción, el knowmad de John Moravec es un modelo de trabajador de la sociedad del conocimiento, donde el capital a duras penas se reduce a un ordenador, tableta o móvil de unos pocos cientos de euros y una conexión a Internet — que incluso puede ser gratuita.

¿Cuál es el modelo bueno? ¿Quiere decir esto que todos deberíamos transitar hacia el modelo ciberoptimista de la sociedad de la información? ¿Quiere decir que debemos abandonar el sector primario y la industria?

Mucho me guardaré yo de decir qué hacer: bastante complicadas están las cosas como para contribuir a empeorarlas.

Sin embargo, sí creo que, entre ambos extremos, hay espacio para hacerse preguntas en mi opinión relevantes.

La primera, de hecho, ya ha sido hecha, y es si todavía es válida la definición de trabajador en oposición a la definición de capitalista. Si la figura del autónomo ya nos había hecho saltar las alarmas, estos trabajadores del conocimiento que les basta con escasas inversiones de unos pocos cientos de euros deberían hacer (re)pensar si son, como la definición canónica dictaría, unos capitalistas. Autónomos, falsos autónomos, profesionales liberales, freelancers, trabajadores del conocimiento, consultores. ¿En qué cajón caen estos… trabajadores? ¿Qué derechos tienen como tales? ¿Qué forma de hacer defensa colectiva de sus intereses?

Si la primera es cualitativa, la segunda es cuantitativa: en España ya prácticamente un 65% de los asalariados lo son en el sector servicios. Un sector que, también de forma creciente, es intensivo en conocimiento, en gestión de la información, que escala muy bien en algunos subsectores, que tiene (de nuevo en algunos subsectores) verdaderos crecimientos de productividad y competitividad. Y un sector que se basa, a menudo, en reinterpretar contextos, en aplicar soluciones que no existen y deben crearse de nuevo. Y la pregunta es: ¿Cuántos trabajadores caben aquí? ¿Cabrán todos?

Qué es un trabajador y cuántos trabajadores necesita una sociedad.

Para ayudar a responder, tomemos como un hecho que la única forma de inventarse nuevas soluciones es aprender. Y que estadísticamente sabemos que quien más sabe más se forma, y por lo tanto aprende más, y tiene más opciones de trabajar en lugares donde seguirá pudiendo formarse.

La divisoria que plantean, cada uno por su parte, Furió y Moravec no es sino la divisoria de quién forma parte de este ciclo virtuoso de formarse, ser competente, tener trabajo, seguir formándose en él, ganar nuevas competencias, etc. y de quién cae del ciclo, bien porque sus competencias, de repente, han resultado irrelevantes, bien porque nunca precisaron una actualización… hasta que cayeron en la irrelevancia — el ciclo vicioso, simétrico al anterior.

Cruzamos definiciones y datos y encontramos el trabajador mal pagado o prescincible, por irrelevante, por automatizado, que depende de un capital; y encontramos al trabajador mejor pagado porque aporta valor, por competente, porque ha aprendido a aprender.

Es en la transición de una definición a otra, en la transición de un modelo a otro que muchos se están dejando la piel. Muchos de ellos sin tener arte ni parte. Porque no sólo ha sido cosa del trabajador: la demanda de trabajo tampoco ha sabido qué hacer con él. Ni los unos, ni los otros. Porque, el capital, el emprendedor, también pide a gritos una redefinición.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 08 agosto 2014

Categorías: Política

Otras etiquetas: catalunya, independencia, sentitcritic

5 comentarios »

Uno de los debates — si no el debate — sobre una hipotética independencia de Catalunya es si esta independencia tiene que venir condicionada. En otras palabras, la contraposición del argumento «primero la independencia, y luego ya veremos» contra «¿independencia? Depende: ¿de qué tipo?». Este debate es especialmente relevante porque es en la segunda opción (la independencia condicionada) donde se suelen encontrar el eje nacional con el eje social, especialmente cuando uno se acerca por la izquierda. No en vano, muchos de los desencuentros entre independentistas y partidos y plataformas progresistas — ICV-EUiA, PSC, Guanyem, Podemos — o dentro mismo de estos últimos, se han convertido en este cruce de ejes: sí al soberanismo, pero depende en la independencia.

¿Tiene, eso, una justificación?

Imaginemos que ponemos, en un gráfico, todas las personas ordenadas según los beneficios y costes percibidos (y, por tanto, subjetivos) de una posible independencia de Catalunya. En un extremo (x) encontraremos las personas para las que la independencia tiene un «beneficio infinito»: son los independentistas de toda la vida, por los que la independencia es, no sólo, pero, sobre todo un punto de llegada. En el otro extremo (y), el grupo opuesto a los anteriores: la independencia tiene un «coste infinito». No quieren la independencia bajo ningún concepto. La unión de España por encima de todo.

En medio hay quien pondera al detalle costes y beneficios. Les gusta la idea de la independencia, pero no «quedar fuera de Europa». O, a pesar de no querer, le reconocen por ejemplo el beneficio de una fiscalidad propia. La recta representa la igualdad de costes y beneficios: a la derecha (beneficios > costes), la gente vota sí; a la izquierda (beneficios < costes), la gente vota no.

Hay una cuestión absolutamente clave en este análisis: los beneficios de una posible independencia siempre son potenciales, es decir, son (a) a futuro y (b) no garantizados (especialmente aquellos que no son emocionales, por mucho que pueda ser razonable esperarlos): ¿habrá menos corrupción? ¿Habrá menos impuestos porque permanecerán en casa? No se sabe. En cambio, los costes son reales, de modo que tendrán lugar (a) con seguridad y (b) serán antes o en los primerísimos estadios de la independencia.

Imaginemos ahora dos casos donde los costos y los beneficios esperados se ven modificados.

Supongamos, primero, que de alguna manera acabamos sabiendo con certeza que una Catalunya independiente quedaría realmente fuera de la UE y del Euro, y que regresar a ella sería un largo camino diplomático durante el cual habría unos elevados costes asociados en términos de comercio internacional, acceso al crédito, etc., etc., etc. Creámosnos, pues, para este ejercicio, que esta constatación objetiva y probada supone un incremento de costes para todos.

En el gráfico, la constatación de los costes es el paso de la curva negra a la curva roja. La persona que votaba sí o sí a la independencia sigue teniendo unos beneficios infinitos al conseguirla. Esta persona no cambiará el sentido de su voto. La persona, sin embargo, que votaba sí pero con algunos recelos (el puntito rojo), ahora ve que como los costes relativos son mayores que los beneficios, y decide pasarse al no. Ya le gustaría votar sí, pero le estamos pidiendo demasiado.

Vamos ahora al ejercicio opuesto. Supongamos que no sólo no echarían fuera de la UE y el Euro a una Catalunya independiente, sino que además se descubre, de forma objetiva y probada, que el desequilibrio de las balanzas fiscales es diez veces el de los cálculos más generosos, y que todo ese dinero permanecería en los bolsillos de los catalanes, y que además (creámosnoslo) la corrupción caería al 0%, con lo que aún habría más dinero para hospitales, escuelas o justicia.

Contrariamente al caso anterior, la persona que se opondría incondicionalmente a la independencia seguirá oponiéndose. Pero muchos de los que antes recelaban, ahora, vista la avalancha de beneficios objetivos (repetimos, en nuestro ejercicio), en su análisis coste/beneficio ante la nueva situación su voto cambiará de sentido. Esta persona (punto rojo) sigue teniendo objeciones a la independencia, pero la promesa de un estado mejor le hace cambiar de parecer.

Si bien este ejercicio es una simplificación y, como tal, siempre es una burda aproximación a la realidad, sí que nos puede servir como instrumento para hacer algunas aclaraciones:

Por un lado, nos ayuda a ilustrar porqué tiene sentido, para una gran parte de la población, hablar de los costes de la independencia y, sobre todo, hablar del modelo de país que habrá una vez sea independiente: si se han soportar unos costes, el modelo de país y los beneficios que se podrán esperar son determinantes para el sentido del voto. Por eso la afirmación «seamos independientes y después de que sean las elecciones las que decidan el modelo de país» no es satisfactoria para muchos, en la medida que les hace soportar unos costes (de la independencia) sin la garantía de unos beneficios (que dependerán del modelo de país). El famoso «tenemos que decidir todo» va, en parte, también por aquí.

Por otro lado, nos ayuda también a entender la tectónica de placas a los partidos soberanistas pero no independentistas, especialmente aquellas personas que, siendo de izquierdas comienzan no sólo a defender la consulta, sino el Sí-Sí (sí a que Catalunya sea un estado, sí a que sea un estado independiente). En la medida en que algunos sectores toman conciencia de que los beneficios esperados de la independencia serán elevados, sobre todo en comparación a España, lentamente mueven su voto hacia la independencia. «Tenemos que construir una alternativa», «tenemos que empezar de cero», «en España está todo perdido» no son sino maneras diferentes de relativizar los costes y beneficios de la independencia a favor de estos últimos. Este es el modelo de la izquierda independentista, tanto desde el punto de vista del modelo económico como desde la regeneración democrática: por elevado que sea el coste de la independencia, el coste de quedarse en España siempre será superior.

La última reflexión querría responder al «muy bien, ¿y…?». Seguramente — y ya hemos visto algunos buenos ejemplos — la batalla debería entregarse en el terreno del medio: a hacer patentes los costes y los beneficios, por una parte, y a garantizarlos, por otra. Los argumentos identitarios es probable que hagan poca mella a ambos lados del espectro. Los argumentos apriorísticos, también. La batalla de los indecisos se deberá librar en Europa, el Euro, la transparencia y la rendición de cuentas, la fiscalidad, la corrupción, la participación ciudadana, el gobierno abierto. En definitiva, en el modelo de estado después o en lugar de la independencia.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 03 mayo 2014

Categorías: Política

Otras etiquetas: elecciones europeas 2014, equo, movimiento red, partido x, podemos

Sin comentarios »

Publicaba ayer Eneko en 20 Minutos una viñeta que caricaturiza la gran articulación de la derecha frente a la atomización ideológica y de formaciones de la izquierda. Este tema es, sin duda, un clásico recurrente en los debates políticos, especialmente entre la izquierda que ve cómo se le van las fuerzas en su dispersión y desagregación, incapaz de hacer un frente común. «La derecha se organiza mejor», «¿por qué la izquierda no sabe organizarse?», «hay que unificar la izquierda», etc. son proclamas que se oyen una y otra vez en temporada electoral — a saber, casi cada día.

Es probable que aquellos que son más progresistas sean más negados para cuestiones organizativas, y que los valores liberales correlacionen con mejores competencias en gestión, comunicación, liderazgo. Lo que siempre se dice de que la derecha sabe gestionar un país porque sabe gestionar sus empresas. Es probable.

No obstante, puede que haya algo de consustancial en la ideología y programa mismo de la izquierda y de la derecha que mueva, a unos y a otros, a formas de organización distintas.

A grandes rasgos, podemos tipificar la derecha (más la liberal que la conservadora) y la izquierda de la siguiente forma:

- La derecha centra su programa en el individuo, en las libertades individuales. Una de las consecuencias es minimizar el papel (y el gasto) del Estado. En el límite, se trata de que el Estado sea el último garante del marco legal mínimo en el que transcurra la vida de las personas. Y, en última instancia, quien vele por el respeto de derechos y ejecución de contratos (que no son sino autolimitaciones de derechos). Punto.

- La izquierda centra su programa en el colectivo, en la construcción de una sociedad. Una de las consecuencias es abordar sistemáticamente todo aquello que tiene que ver el solapamiento de derechos y proyectos de vida. En el límite, trata tanto de optimizar la vida en común (servicios y bienes públicos) como de garantizar que nadie se cae de una sociedad (inclusión, seguridad social).

El diablo, claro, está en la puesta en escena.

Ante el programa de mínimos de la derecha, es fácil que varias aproximaciones se pongan de acuerdo. ¿Bajar los impuestos? Sí. ¿Bajar el gasto en educación pública y que cada uno, privada e individualmente, se la proporcione? También. ¿Y la sanidad? Tres cuartos de lo mismo. ¿Pensiones? Privadas. Etc. Desde una aproximación liberal, es fácil ponerse de acuerdo: todo lo que sea desmantelar es bueno. ¿Qué desmantelamos primero? ¡Todo! La unión está servida.

La izquierda lo tiene más crudo. ¿Impuestos? ¿Bajar o subir? ¿Cuáles primero? ¿Directos? ¿Indirectos? ¿Tasación de servicios públicos? Educación. Pública. Sí. Pero. ¿Dónde becamos primero, en infantil o en superior? ¿Son regresivas las becas universitarias? ¿Son ascensor social? ¿Cómo las pagamos? Sanidad. También. ¿Para todos? Claro. ¿Dependencia? ¿Discapacidad? Sí, claro. ¿Para todos? ¿Cómo lo pagamos? ¿Diseñamos tramos? ¿Qué tramos? ¿Con qué criterios? Y así hasta la extenuación. ¿Qué construimos primero? ¡Esto! ¡Aquello! ¡Lo de más allá! La escisión está servida.

Se me antoja que las tradicionales articulación de la derecha y desarticulación de la izquierda no es tanto una cuestión de competencia de unos e incompetencia de otros, sino de la naturaleza del programa.

La ventaja del liberalismo es que su política de máximos une, mientras que en el progresismo es difícil consensuar una política de verdaderos mínimos. Destruir siempre fue más fácil que construir.

No obstante, que sea difícil consensuar una política de mínimos no quiere decir que sea imposible. Lo estamos viendo estos días en la antesala de las elecciones europeas. De cuatro partidos progresistas actualmente sin representación en la eurocámara uno ha copiado a otro su sistema de participación y un tercero ha copiado al cuarto parte de su programa.

Ahí están los mínimos. Sólo hay que tener ojos para verlos. Que esos partidos decidan concurrir cada uno por su cuenta sin lugar a dudas obedece a otras razones, no a la incapacidad de acordar un programa base.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 30 abril 2014

Categorías: Infraestructuras, Política

Otras etiquetas: elperiodico opinion

Sin comentarios »

El pasado 20 de marzo, el gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan “sorprendía” al mundo anunciando que se bloqueaba el acceso a la red social de mensajes cortos Twitter desde el interior del país. Una semana después, al bloqueo de Twitter se sumaba el bloqueo de la red social para compartir vídeos YouTube.

Esta práctica —bloquear un medio de comunicación— es tan vieja como vieja es la posibilidad de que los humanos se expresen y a algunos de estos humanos les incomode la libre expresión de los primeros. La historia del poder —político o económico— para controlar los medios la podemos trazar desde el origen de los tiempos. Ya en la Antigüedad se limitaba el acceso a la educación para limitar esta libertad de expresión: todavía hoy muchas mujeres no pueden acceder a la educación o a una de muy parcial por este preciso motivo.

La llegada de la imprenta, así como los ideales revolucionarios posteriores de igualdad, pusieron en manos de “cualquiera” tanto un poderoso medio de comunicación como la facultad de usarlo eficazmente. Perdido el control de las personas, había que controlar la tecnología. El poder, pues, ya a partir del siglo XV intentó controlar la imprenta, así como los medios que aparecieron sucesivamente: los impresores intentaron controlar la radio fundando o comprando emisoras de la misma manera que las emisoras de radio intentaron controlar la televisión fundando o comprando canales de televisión.

El problema con Internet es que no se puede comprar todo entero.

Por otra parte, censurarlo en su totalidad puede tener un coste prohibitivo. Cuando una tecnología se convierte de utilidad general, como la electricidad, privar el acceso es como combatir una hemorragia parando el corazón: cuando el gobierno egipcio bloqueó todo Internet en enero de 2011, se calcula que la pérdida económica fue de unos 18 millones de dólares al día o, sumando los cinco días que aguantó el gobierno hasta que se rindió a la evidencia, un impacto negativo de un 3-4% del PIB.

Y la censura parcial se mostró, el mismo día del bloqueo de Twitter en Turquía, totalmente ineficaz ya que las formas de saltársela son numerosas.

El mismo 2011, Evgeny Morozov ya advertía que la mejor manera de combatir la libertad en Internet no es atacar a las infraestructuras, sino a las personas: desde la desacreditación de las mejores reputaciones hasta la persecución y eliminación física de toda disidencia, lo mejor es ir a las manos y no a los teclados.

Turquía, que pretende ser una democracia europea que no se pueda comparar con Irán, Pakistán, Cora del Norte o China, de momento tendrá que contentarse, pues, con hacer cargar violentamente la policía contra los manifestantes, lo que ciertamente se tolera bien en cierta Europa.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 24 abril 2014

Categorías: Derechos, Política

Otras etiquetas: catalunya, independencia

11 comentarios »

Una de las habituales proclamas entre el sector soberanista catalán es que, en un país normal, es democrático consultar a la población sobre cualquier aspecto que afecte a aquello colectivo. Por ejemplo si quiere o no independizarse de España. Es una cuestión que comparto sin fisuras. ¿Qué hay más democrático que preguntar? O, en términos más prácticos, ¿es que preferimos una salida violenta del nacionalismo? (o de cualquier otra demanda o problema, cabría añadir).

A la afirmación que votar es lo normal, lo democrático, le sigue habitualmente una suerte de corolario: si España «no nos deja» votar, es que no es democrática. O no lo son sus instituciones.

Bien, veamos que hay de cierto en estas afirmaciones.

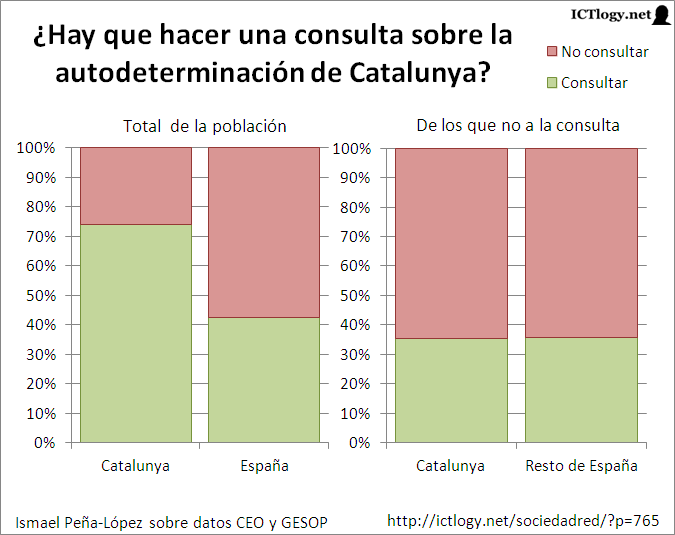

Según los datos del CEO publicados en marzo de 2014 (y recogidos en diciembre de 2013) un 73,9% de catalanes apoyan que se haga una consulta para saber, de una vez por todas, con legitimidad y representatividad, si la población quiere o no la independencia de Catalunya. Por otra parte, GESOP a finales del año pasado publicaba que un 47,5% de españoles estaban a favor de dicha consulta. Parecería lógico afirmar, pues, que, bajo la tesis de que votar y permitir votar es lo democrático, Catalunya «es más democrática» que el resto de España. ¿Sí? No tan rápido.

Parece claro que entre los partidarios a votar y dejar votar habrá una mayoría que, además de querer votar, van a votar que sí a la independencia. Y es probable que nadie en el resto de España tenga un especial interés en una secesión catalana. Hagamos dos suposiciones que, aunque no emanan de los datos, sí considero que son bastante verosímiles:

- Todos los que quieren votar sí a la independencia desean que haya una consulta.

- Todos los que quieren votar sí a la independencia son catalanes.

Restemos, pues, de los datos anteriores, aquellos que, dado que van a votar que sí, están de acuerdo con el hecho de votar. Y restemos, también, del total de la población española a los catalanes con el objetivo de comparar la propensión a aceptar una consulta entre aquellos que no tienen intención de votar sí.

Dicho de otro modo, vamos a comparar la proporción de catalanes y españoles (estos últimos sin contar los catalanes) que creen que hay que dejar votar aunque lo votado sea algo que no necesariamente comparten o incluso se oponen a ello. Todo un ejercicio de democracia que suele resumirse en la famosa frase de la biografa de Voltaire Evelyn Beatrice Hall: No estoy de acuerdo con lo que usted me dice pero haré todo lo posible para que usted lo pueda decir

.

¿Quién es más democrático?

La siguiente gráfica nos muestra, a la izquierda, para Catalunya y España, la distribución de la población que cree que debería permitirse o no permitirse una consulta sobre la autodeterminación. El mismo ejercicio se repite, a la derecha, pero esta vez para Catalunya restando a los que votarían que sí a dicha consulta y, para España, restando a los catalanes.

Una primera lectura rápida parece decirnos que en Catalunya… los ciudadanos son más o menos igual de democráticos que el resto de españoles: los que permitirían una consulta a pesar de que no votarían sí a la independencia son prácticamente los mismos en Catalunya (35,24%) que en el resto de España (35,69%) — recordemos que hemos supuesto que en el resto de España nadie quiere la independencia de Catalunya, puedan o no puedan votar en ese referéndum (y que pertenece a otra reflexión).

Teniendo en cuenta que sabemos que uno se toma más en serio los problemas propios que los ajenos, y que uno se toma más en serio aquello que cree más probable que vaya a suceder, no deja de ser sorprendente que ambas cifras coincidan. Así, o bien todo el mundo cree que aunque la consulta no sería vinculante, su resultado sí sería determinante sobre el devenir de la geopolítica patria, o bien todo el mundo cree que, por no ser vinculante, no tiene ningún tipo de importancia. Me inclino a pensar que la que prevale es la primera, que hay consenso sobre la importancia del proceso, a diferencia de lo que parecen indicar los tan distintos titulares de prensa y declaraciones políticas dentro y fuera de Catalunya. En cualquier caso, lo que sí está claro es que el resto de España no es ni más ni menos democrático que Catalunya (tal y como hemos definido este concepto, discutible también, por supuesto).

¿Quién se percibe como más democrático?

Bien, hemos (de)mostrado que la propensión a votar y dejar votar es la misma en toda la península (con las salvedades sobre el método que ya hemos apuntado). Sin embargo, la sensación en Catalunya sigue siendo «no nos dejan votar» o que «la democracia española es de escasísima calidad«. ¿A qué puede deberse esta aparente contradicción?

Empecemos diciendo que el hecho de que solamente un 35% de españoles no necesariamente partidarios del sí permitan consultar puede ser ya un elemento suficiente para sustentar la cuestión de la mala calidad democrática. El hecho de que en Catalunya esté eclipsado por el mayoritario sí contribuiría a dar esa imagen de «diferencial democrático» entre Catalunya y el resto de España.

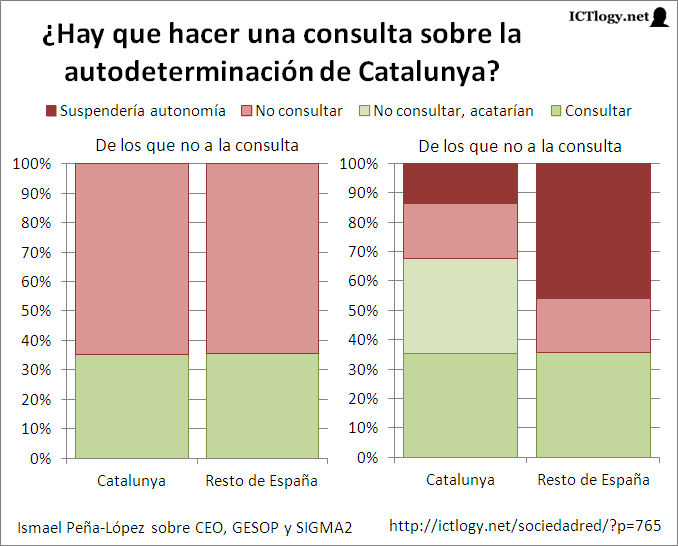

Hagamos, no obstante, otro ejercicio, esta vez mucho más arriesgado que el anterior y, por tanto, a coger con pinzas sus conclusiones — si es que son tales.

Recuperemos, por una parte, la pregunta que hace el SEO a sus encuestados: ¿acataría usted el resultado de una consulta para la autodeterminación? A esta pregunta responden afirmativamente un 87,0% de la población. Por otra parte, SIGMA2 para El Mundo afirmaba que El 46% [de los españoles] suspendería la autonomía de Cataluña si hay consulta ilegal

.

Supongamos (y esta es la parte arriesgada y probablemente errónea) que:

- Los que suspenderían la autonomía de Catalunya de hacerse la consulta sin consentimiento del Estado forman parte de los que no permitirían la consulta. Dicho de otro modo, los que permitirían la consulta también la «permitirían» si Catalunya la hiciese sin consentimiento del Estado.

- Los que en Catalunya acatarían el resultado de una consulta lo harían con independencia de si ésta es consentida o no por el Estado.

- Los que en el resto de España no quieren una consulta no acatarían el resultado ni aunque fuese consentida por el Estado.

Aunque no me cansaré de insistir que estos supuestos son muy fuertes y no se deducen de los datos, creo que sí permiten recoger el sentir popular respecto a las reacciones (de aceptación o resignación, o de rechazo) que en mi opinión se perciben desde Catalunya. Simplificando: mientras en el resto de España impera el poder de la Ley, en Catalunya debe imponerse el sentir de los ciudadanos.

El gráfico anterior cambia mucho si hacemos el ejercicio de comparar la oposición «pasiva» a la consulta («no quiero que se haga, pero si se hace aceptaré tanto el hecho de que se haga como el cómo») con una oposición más «activa» («no quiero que se haga y, si se hiciese, debería ser dentro de la ley o caerá el peso de ésta sobre sus cabezas rodantes»).

En mi opinión, la vehemencia con la que se tilda de antidemocrática a España desde Catalunya tiene en esta última gráfica su explicación: mientras un 87% vendría a avalar la consulta y su resultado, un 64,31% se opone a la consulta o incluso tomaría serias medidas en contra de Catalunya decidiese ésta ir por su cuenta.

Este es, creo, el mensaje que cala en el ciudadano catalán. Así, si bien la realidad de una España menos democrática que Catalunya se muestra a las claras falsa, en el terreno de las emociones, la percepción de distintos grados de tolerancia respecto a la consulta o a la independencia misma sí puede que tenga algún fundamento. Lo que también explicaría porqué una declaración unilateral de independencia puede entrar dentro del rango de opciones posible en Catalunya, mientras en el resto de España es poco menos que un tabú.

Por supuesto, habría que ver el porqué del abismo que separa la realidad de la igual calidad democrática entre Catalunya y España y las distintas percepciones de los catalanes respecto a sus por ahora conciudadanos. Y habría que ver qué papel están teniendo en ello los medios. Y los políticos. Y los intereses de los unos y los otros.