Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 30 septiembre 2025

Categorías: Derechos, Infraestructuras, SociedadRed

Otras etiquetas: datos abiertos, iniciativa barcelona open data, inteligencia artificial

Sin comentarios »

Ayer tuve la oportunidad de participar en un acto de la Iniciativa Barcelona Open Data dedicado a reflexionar sobre el papel de los datos abiertos en tiempos de inteligencia artificial.

Mi intervención giró en torno a una idea principal: la inteligencia artificial no es un producto ni un servicio, sino una infraestructura pública digital. Esto no es una metáfora ligera. Pensemos en sistemas como la sanidad, la movilidad o la justicia. No son bienes de consumo, no son “servicios” que contratamos individualmente: son la base sobre la que organizamos la vida en común, los cimientos sobre los que construimos nuestras instituciones y nuestros derechos.

Con la IA ocurre lo mismo: es una infraestructura pública digital. Y, como toda infraestructura, no solo condiciona cómo nos movemos o qué hacemos, sino que moldea las propias relaciones sociales, las relaciones de producción, de experiencia y de poder. Yendo todavía más allá, datos abiertos e inteligencia artificial se han vuelto indisociables como el agua en el fondo de un pozo y un cubo atado a un cabo. Sin cubo no hay agua, sin agua el cubo no sirve para nada. Pero ambos, juntos conforman una infraestructura —el pozo— a cuyo alrededor se dan estas relaciones de producción, de experiencia, de poder. Se genera sociedad y se genera cultura, como sucede en un oasis o como sucede muy gráficamente en Egipto a lo largo del Bajo Nilo.

Los datos como piedra angular de la IA

En esta infraestructura, los datos cumplen tres funciones fundamentales:

- entrenan los algoritmos, proporcionándoles patrones y ejemplos,

- son el campo sobre el que actúan los algoritmos, aquello sobre lo que se aplican,

- permiten evaluar los algoritmos, comparando predicciones con realidades.

Son, por tanto, mucho más que un “recurso”: son la piedra angular de todo el edificio. Y si esa piedra angular no es abierta, la infraestructura nace viciada de origen. Cerrada, parcial o sesgada, la IA reproducirá esas carencias y, lo que es más grave, tenderá a ocultarlas bajo una capa de opacidad técnica.

El papel de la Administración: garante del bien común

El debate planteaba varias preguntas. La primera era: ¿qué papel deben tener las administraciones públicas en la provisión de datos abiertos de calidad, representativos e inclusivos?

La respuesta, a mi juicio, es clara: la Administración debe ser la responsable, impulsora y garante de que todo el ecosistema de datos e inteligencia artificial se oriente hacia el bien común.

Esto significa, en la práctica, que debe velar por tres principios fundamentales:

- que el sistema respete y garantice los derechos humanos,

- que promueva la autonomía y la emancipación personal y social,

- que evite cualquier forma de dominación de unas personas sobre otras.

La Administración no tiene por qué asumir toda la carga de producir, mantener y explotar los datos abiertos. Lo que sí le corresponde, de manera irrenunciable, es marcar la ortografía y la gramática del ecosistema: definir el marco de referencia en el que se inscriben los usos legítimos, los principios de diseño y las condiciones de acceso. Y aquí el diseño importa enormemente. Un diseño plural, que reconozca la diversidad de actores y perspectivas; un diseño distribuido, que evite concentraciones de poder y permita que la inteligencia colectiva florezca; y un diseño libre más que meramente abierto, que garantice las cuatro libertades del software libre para reutilizar, modificar, compartir y mejorar. Solo así los datos pueden convertirse en auténtica infraestructura pública digital, con capacidad de generar emancipación y justicia social.

Este enfoque requiere una verdadera gobernanza de misión. Gobernar una infraestructura distribuida significa articular un espacio donde concurran actores con intereses particulares y, al mismo tiempo, se identifiquen y refuercen los intereses comunes. Se trata de compartir no solo infraestructuras técnicas, sino también protocolos culturales (qué significados damos a los datos), normativos (qué reglas colectivas establecemos) y técnicos (qué estándares adoptamos). La gobernanza distribuida garantiza que ningún actor capture el sistema, que la infraestructura permanezca como bien común y que su potencia transformadora esté al servicio de la sociedad en su conjunto.

¿Qué datos deben abrirse?

Otra de las cuestiones era: ¿hay que regular qué conjuntos de datos o indicadores mínimos deben estar disponibles para aportar información sobre desigualdad y discriminaciones sociales?

La tentación es responder con una lista. Pero esa es, en mi opinión, una trampa. Los datos públicos deben ser todos abiertos. No sabemos de antemano qué variable marcará la diferencia, qué indicador revelará un patrón de desigualdad hasta ahora oculto. La inteligencia artificial tiene precisamente esa capacidad: encontrar relaciones donde no pensábamos buscarlas.

Prioricemos, por tanto, propósitos y no datasets concretos. Apostemos por abrir todo el sistema de datos públicos, no por seleccionar subconjuntos. El papel de la Administración, aquí, vuelve a ser garantizar la arquitectura general del sistema: capacitar infomediarios, dinamizar el ecosistema y asegurar que los diferentes actores puedan operar en igualdad de condiciones.

Reducir desigualdades en lugar de reproducirlas

Otra pregunta crucial: ¿cómo podemos asegurar que los datos abiertos alimenten tecnologías y modelos de IA que reduzcan desigualdades en lugar de reproducirlas?

La respuesta pasa por un enfoque de misión, con varios pasos encadenados:

- Definir claramente los propósitos colectivos.

- Favorecer la concurrencia de actores diversos, que aporten pluralidad de miradas.

- Facilitar herramientas de dinamización y mediación.

- Establecer protocolos y plataformas compartidas que garanticen interoperabilidad.

- Diseñar con lógica distribuida y libre/abierta.

- Realizar un seguimiento constante.

- Evaluar los resultados y corregir cuando sea necesario.

Es decir, no basta con abrir datos: hay que diseñar todo un ecosistema institucional que asegure que esos datos se utilizan con fines inclusivos y emancipadores.

¿Qué ámbitos sociales requieren más urgencia?

Finalmente, se preguntaba: ¿qué ámbitos sociales requieren con más urgencia datos abiertos fiables para avanzar en justicia social y democracia?

Aquí conviene matizar: todo el ecosistema debe estar bien integrado. Si seleccionamos solo algunos ámbitos, corremos el riesgo de invisibilizar otros. La gran novedad de la inteligencia artificial es que revela relaciones inesperadas, conexiones que no anticipábamos. Por tanto, necesitamos un enfoque sistémico, no fragmentado.

Dicho esto, es evidente que hay áreas donde la urgencia es mayor: los datos socioeconómicos, los datos de salud, y los vinculados a cultura y educación son críticos para abordar desigualdades de base. Pero insisto: la prioridad debe ser la apertura integral, sin compartimentos estancos.

Entradas relacionadas:

Iniciativa Barcelona Open Data. El nou paper de les dades obertes en temps d’intel·ligència artificial. Crónica de la jornada.

Lourdes Muñoz Santamaría. Aprendizajes Día Acceso a la Información: papel de los datos abiertos en tiempos de IA.

Ismael Peña-López. Inteligencia artificial y gestión del conocimiento: propósitos, criterios y cautelas.

Lectura complementaria

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 21 abril 2020

Categorías: Infraestructuras, Política, SociedadRed

Otras etiquetas: equipamientos publicos, participación

Sin comentarios »

A la hora de plantear la sostenibilidad, la escalabilidad y el impacto transformador de la participación ciudadana, deviene estratégico el fomento y articulación de un ecosistema de participación global que comparta los mismos valores, visión y objetivos. Este modelo de participación, además de ser compartido tiene que ser eficaz y eficiente, per lo cual se considera necesario que comparta, también, unas infraestructuras globales en el ámbito de la participación. Estas infraestructuras son, entre otros, una Administración coordinada a todos los niveles que optimice los recursos disponibles, un sector empresarial que comparta el modelo de participación y colabore en su mejora, unas metodologías de consenso, una tecnología que incorpore en su diseño estos valores y metodologías y, por último, una red de actores de la formación que comparta marcos competenciales, conceptos y recursos de aprendizaje.

Red de equipamientos públicos dentro de un ecosistema de participación ciutadana

La Administración (tomada en su conjunto) dispone de varias redes de equipamientos cívicos —telecentros, bibliotecas, centros cívicos, centros de jóvenes y de gente mayor, etc. Un ecosistema de participación ciudadana puede colaborar con las redes de equipamientos públicos de la Administración superponiendo una (nueva) capa de innovación democrática a la red existente de equipamientos. Se trata, entonces, no de crear una nueva red de equipamientos, sino de ofrecer a las existentes un portafolio de servicios relacionados con la participación ciudadana, la calidad democrática y la innovación social en política y democracia, de manera que enriquezcan y complementen lo que actualmente ofrecen al ciudadano.

Al mismo tiempo, se trata de contribuir a la ya iniciada transformación de los equipamientos cívicos, de equipamientos que dan servicios a equipamientos que se convierten en infraestructuras ciudadanas.

La entrada en la sociedad de la información, así como los adelantos en todos los ámbitos de las ciencias sociales, hacen que la misión y organización de estos equipamientos estén en proceso de redefinición. Entre otros, hay algunos aspectos de este proceso de redefinición que queremos destacar:

- La evolución hacia modelos más centrados en el ciudadano, donde la asistencia y el acompañamiento dejen lugar también a estrategias de apoderamiento.

- El modelo de gobernanza del equipamiento como factor importante en la consecución de su misión, el diseño organizativo y los servicios que ofrece.

- La inclusión de elementos de innovación social para el co-diseño y co-gestión de los centros.

- La incorporación de códigos éticos y de integridad, así como de calidad democrática tanto en el funcionamiento como en los valores intrínsecos de los servicios.

Objetivos de la red de equipamientos públicos dentro de un ecosistema de participación ciudadana

Estratégicos

- Convertir los equipamientos cívicos en espacios de referencia en el municipio en materia de participación ciudadana.

- Sensibilizar a los ciudadanos sobre la calidad democrática, la participación ciudadana y la innovación en procesos políticos y democráticos.

- Acompañar al mundo local en proyectos de participación ciudadana e innovación social en procesos políticos y democráticos.

- Acompañar a los ciudadanos en los procesos de participación ciudadana, incrementar su participación y abrir el abanico sociodemográfico de los participantes.

- Impulsar proyectos de innovación social en el ámbito de la acción cívica, la política y la democracia.

Operativos: procesos de participación

- Capacitar a los dinamizadores de los equipamientos cívicos en conocimientos de Gobierno Abierto: transparencia, datos abiertos y participación.

- Creación de un protocolo de mediación digital en materia de participación ciudadana para los equipamientos públicos de la Administración, con el objetivo de acompañar a los ciudadanos con menor competencia digital en procesos de participación en línea.

- Acompañar a los ciudadanos que tengan más dificultades para participar en los procesos de participación ciudadana en plataformas digitales.

- Implicar ciudadanos expertos en plataformas digitales de participación en el acompañamiento de los ciudadanos menos conocedores de las plataformas o con mayores dificultades para utilizarlas.

Operativos: innovación social en política y democracia

- Capacitar los dinamizadores de los equipamientos cívicos para que sean agentes promotores de creación de proyectos de innovación democrática.

- Ayudar los ciudadanos a definir, pilotar, replicar y escalar proyectos de innovación social en el ámbito de la acción cívica, la política y la democracia.

- Fomentar y apoyar al desarrollo de proyectos de innovación democrática dentro de lógicas de innovación social.

- Articular redes de innovación social en materia de democracia a nivel local.

- Estandarizar y posibilitar la replicabilidad y escalabilidad de los pilotos de innovación democrática.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 09 marzo 2017

Categorías: Infraestructuras, SociedadRed

Otras etiquetas: desi, desi2017

Sin comentarios »

La Comisión Europea ha publicado el cálculo para 2017 de su Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI), el índice de referencia para ver dónde se sitúan y cómo evolucionan las economías digitales de la UE. El índice utiliza diversos indicadores recogidos por el INE con los que Eurostat crea cinco subíndices:

- Conectividad.

- Capital humano.

- Uso de Internet.

- Integración de la tecnología digital.

- Servicios públicos digitales.

En términos generales, y en una cara de la moneda, España evoluciona de forma positiva y, lo que es más importante, la tendencia es también buena y se sostiene en el tiempo. En la otra cara de la moneda, los puntos negros de la economía digital española son también estables y no se corrigen con el paso de los años.

El gráfico resumen para las componentes del DESI lo deja bastante claro:

España en el DESI 2017

España en el DESI 2017Por encima de la media, los servicios públicos digitales (donde España lleva años destacando) y la integración de la tecnología en el tejido económico y empresarial. Justo en la media, la adopción particular de Internet. Por debajo de la media, la conectividad (fruto, entre otras cosas, de la pésima liberalización del mercado de las telecomunicaciones) y el capital humano (fruto del bajo nivel educativo en general de los españoles y del desprecio por la alfabetización digital y la tecnología en las escuelas en particular).

Conectividad

Efectivamente, como muestran los datos, el gran drama de la conectividad en España no es tanto el despliegue de las infraestructuras — donde estamos alrededor de la media europea o incluso mejor — sino el precio: el coste de la banda ancha en España en términos relativos a la renta es más del doble que la media europea — y ha empeorado el último año.

La conectividad en España según el DESI 2017

La conectividad en España según el DESI 2017Las consecuencias de la forma como se privatizó el antiguo monopolio público de telecomunicaciones, Telefónica, se extienden todavía hoy, donde el mercado de las telecomunicaciones tiene todavía graves deficiencias en la competencia, lo que lastra la innovación, la puesta en marcha de nuevas iniciativas, la entrada de competidores y, por supuesto, el ajuste a unos precios de mercado verdadero.

Urge, por tanto, seguir trabajando en la liberalización del sector, eliminando poderes fácticos y prácticas contra el libre mercado.

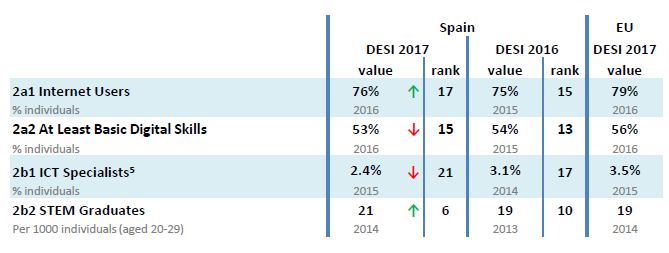

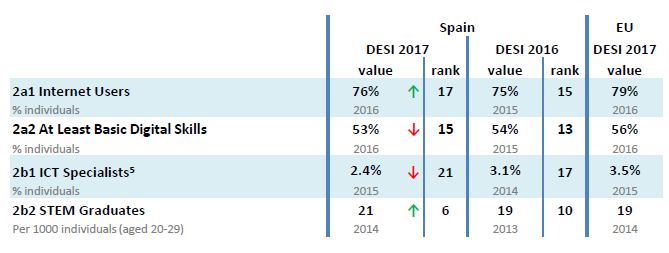

Capital Humano

El capital humano en España según el DESI 2017

El capital humano en España según el DESI 2017Si el problema de la falta de competencia tiene una solución relativamente poco complicada, el del capital humano es mucho más complejo.

España — y la Unión Europea en general también — pincha profundamente en alfabetización digital. Apenas la mitad de los españoles tienen las competencias digitales básicas, que como puede verse en su definición, son realmente básicas. En un mundo donde tener un estilo de vida saludable, aprender o participar activamente en cuestiones cívicas va a depender en gran medida de la competencia digital, carecer de competencias básicas es un problema muy grave.

Y lo que es peor: la política — tanto pública como privada — de adquisición y mejora de competencias digitales, en la escuela, en centros de formación, en la empresa, etc. es, salvo excepciones, muy indefinida, poco comprometida y decididamente nada estratégica. Se impone un cambio radical que ponga la tecnología al servicio de los usos, y así incentivar la adquisición de competencias digitales con un fin práctico. Se imponen también cambios en metodologías y procesos que contribuyan a mejorar la eficiencia y eficacia de cualquier tarea intensiva en conocimiento, y con ello motivar a la adquisición de las competencias digitales.

Esta baja competencia digital tiene una derivada muy negativa: el bajo — y bajando — número de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, no solamente no podremos gestionar nuestra vida digital, sino que tampoco podremos encargarle a alguien (a un «informático») que lo haga por nosotros.

Los usos de Internet son altos y las vocaciones de ciencias (o vocaciones STEM) están ahí: pero hay que activarlas y alinearlas estratégicamente.

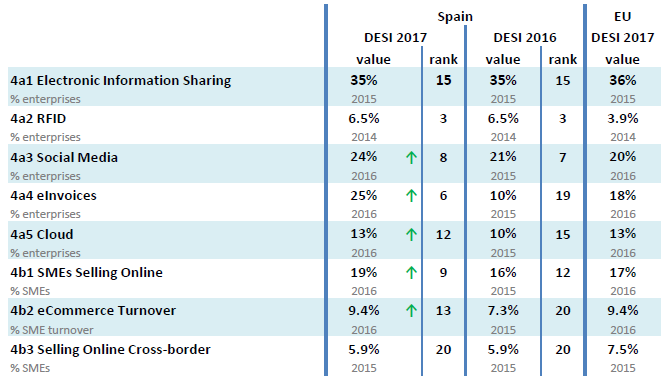

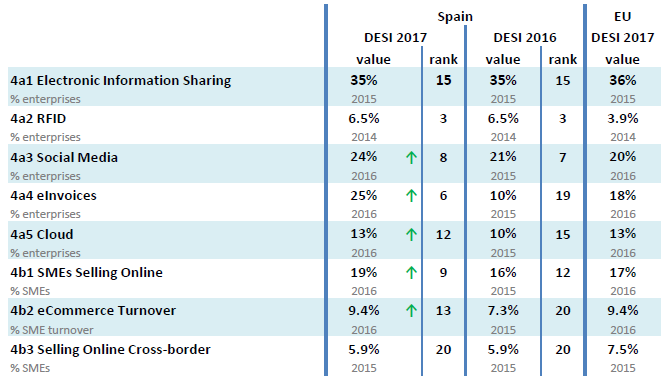

Uso e integración de la tecnología digital

La nota buena — muy buena — que nos trae el DESI 2017 para España es el uso y, sobre todo, la integración de la tecnología digital.

Sobre el uso hay poco que decir que no sea lo que ya sabíamos hace tiempo: el español medio utiliza intensivamente Internet y para prácticamente todo.

Uso de Internet en España según el DESI 2017

Uso de Internet en España según el DESI 2017Si el español utiliza en su vida privada Internet, en el ámbito del trabajo o el ámbito empresarial siempre ha costado más. Los datos nos dicen ahora que la economía española ha dado un buen salto adelante en materia de adopción de las TIC, liderado por la incorporación de la factura electrónica y, muy importante, el crecimiento de la venta online por parte de las PYMES, tanto en número de empresas como en resultados. Estas cifras, acompañadas por un también importante crecimiento de adopción de tecnologías en la nube son cruciales como indicador que la tecnología va dejando de ser una cosa de las grandes empresas para ser de uso más generalizado.

Integración de la tecnología en España según el DESI 2017

Integración de la tecnología en España según el DESI 2017Por supuesto, no hay que abandonarse a la euforia: los porcentajes en algunos indicadores son todavía bajos (gestión del conocimiento vía electrónica, uso de medios sociales, uso de soluciones en la nube o el mismo uso del e-commerce por parte de las PYMES), así que hay que insistir en esta línea.

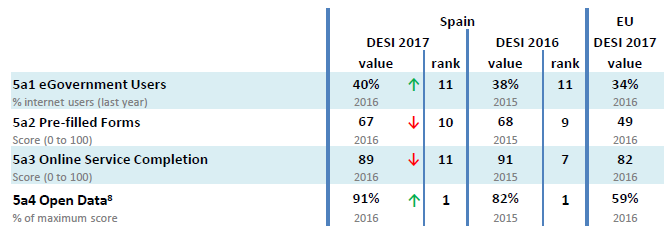

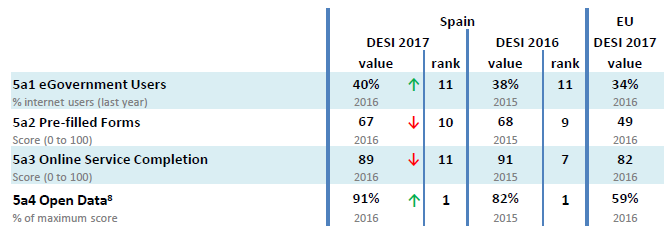

Servicios públicos digitales

Como también es habitual en España, la política de utilizar el sector público como locomotora de la digitalización se ha hecho notar en los últimos años, situando a la Administración española entre las primeras del mundo en desarrollo digital — y muy por encima de la media europea.

Servicios públicos digitales en España según el DESI 2017

Servicios públicos digitales en España según el DESI 2017De estos datos cabe destacar el primer puesto en datos abiertos de toda la UE, que además mejora también en términos absolutos. No es casualidad que España hospedara la International Open Data Conference 2016 en Madrid el pasado mes de octubre.

En resumen, da la impresión que en España el desarrollo digital va a dos velocidades o que mientras la cabeza avanza rápidamente, los pies van arrastrándose detrás porque son de barro. El sector público — sobre todo — y las empresas y los ciudadanos avanzan cada vez más rápido, pero lo hacen con una muy deficiente competencia digital y una peor regulación del mercado. Parecería como si se estuviese primando la cantidad por encima de la calidad. Hay momentos en los que esto es una buena estrategia: hay que arrancar y adelantarse a toda costa para tirar del resto del tren. Pero también es verdad que, alcanzado un cierto impulso, una cadena es tan fuerte como frágil es su eslabón más débil. Nuestro eslabón débil es la alfabetización digital, el utilizar Internet de forma eficaz. Y ahí hay que poner, ahora, si no todos sí muchos de los recursos disponibles.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 04 diciembre 2014

Categorías: Infraestructuras, Política, SociedadRed

Otras etiquetas: wip

Sin comentarios »

Mis compañeros Jordi Sánchez-Navarro, Daniel Aranda y Silvia Martínez-Martínez acaban de publicar WIP Spain 2013: Las culturas de Internet Estudio comparado sobre usos, percepciones y actitudes. Este es un documento de trabajo que pertenece al capítulo español del World Internet Project que, como su nombre sugiere, investiga el impacto de Internet en la sociedad.

Este informe de investigación — de lectura más que recomendable — aporta evidencias sobre algunas cuestiones que llevan tiempo sobre la mesa y cuya evolución no hace más que reforzarse: la tremenda penetración de Internet en nuestra vida cotidiana y la casi total generalización de su uso; el incremento de la ubicuidad en ese uso, acompañada por el decrecimiento de miedos y problemas asociados a dicho uso; su tremenda utilidad para todo tipo de actividades intensivas en información; la consolidación de la educación (y no el acceso físico) como principal barrera de acceso y, relacionado con ello, Internet a su vez como potenciador de la formación y el aprendizaje; o la paulatina normalización del entretenimiento en línea (videojuegos u otras actividades) como una opción más en el tiempo libre. En definitiva,

[Una] cultura [que] se caracteriza por valorar de forma significativa factores como la diversión, la eficiencia instrumental y las vías de sociabilización frente a los problemas o riesgos que se asocian a estar conectado a Internet.

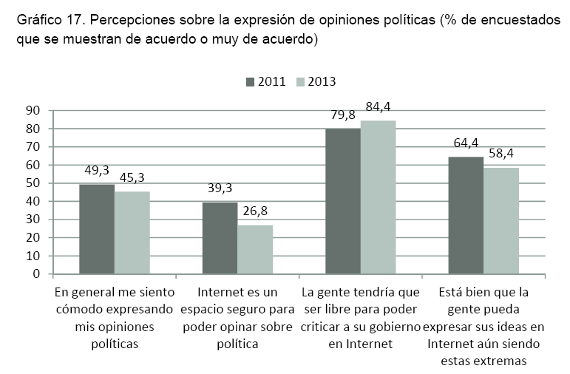

¿Todo son buenas noticias? No, todo no: llama la atención la percepción de regresión que parecen tener las libertades políticas en Internet. Dada la naturaleza del documento, los autores se limitan a presentar los datos, pero vale la pena detenerse un momento a analizar lo que ocurre y, en la medida de lo posible, a aventurar causas y consecuencias.

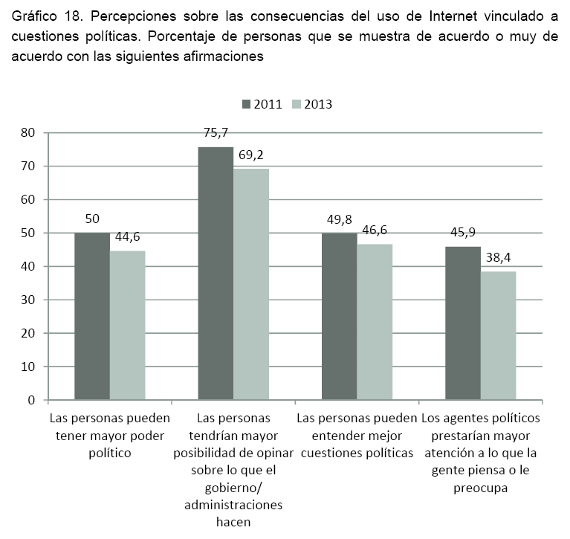

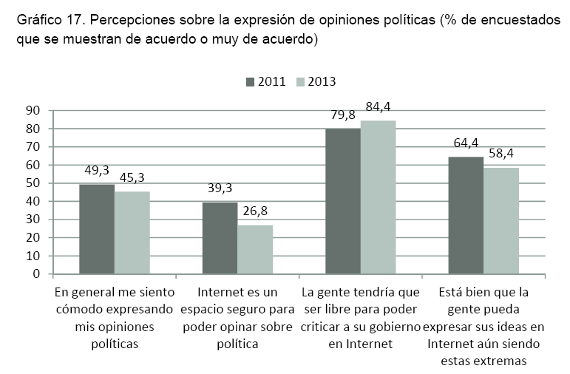

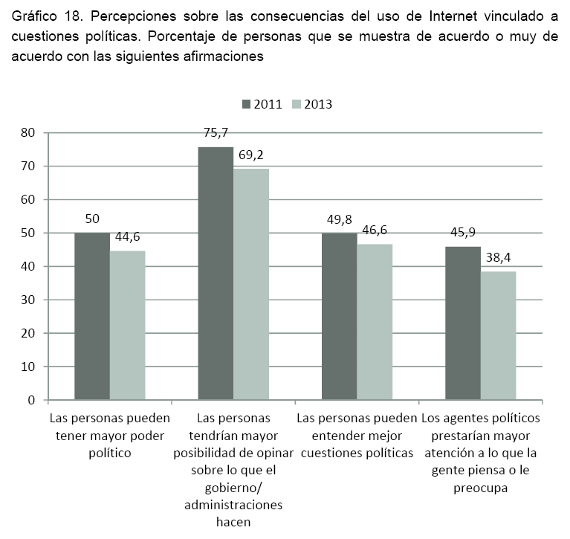

Lo importante — para mí, o para esta reflexión — no son tanto los valores absolutos, si son muchos o pocos los que opinan en un sentido o en otro, sino la tendencia, el cambio que se da de 2011 a 2013, los dos puntos de medida que realiza el estudio.

¿Y qué nos dicen las tendencias? Estos son los datos presentados gráficamente:

Click para ampliarFuente: Sánchez-Navarro, J., Aranda, D. & Martínez-Martínez, S. (2014). “WIP Spain 2013: Las culturas de Internet Estudio comparado sobre usos, percepciones y actitudes”

Click para ampliarFuente: Sánchez-Navarro, J., Aranda, D. & Martínez-Martínez, S. (2014). “WIP Spain 2013: Las culturas de Internet Estudio comparado sobre usos, percepciones y actitudes”Es decir:

- Los ciudadanos se sienten menos cómodos expresando sus opiniones políticas en Internet.

- Internet cada vez es un espacio menos seguro para opinar sobre política.

- Internet ve reducida su eficacia para la acción política.

- Empeora la percepción de Internet como ágora de deliberación política.

- Los agentes políticos prestan menor atención a lo que la gente piensa o le preocupa (en Internet).

Estas percepciones son, como poco, chocantes. El bienio 2011-2013 se compone de los dos años posteriores a la Primavera Árabe, el 15M, la total hegemonía de la PAH en materia de vivienda con sus centenares de movilizaciones y nodos, la puesta en marcha de iniciativas como el Partido X o 15paRato o la Fundación Civio o ¿Qué hacen los Diputados?. En definitiva, la entrada en la temprana madurez de la tecnopolítica en España, con resultados nada desdeñables.

¿A qué puede deberse, en cambio, esta percepción que tiende a la decepción o, incluso, al miedo?

Una interpretación rápida, incluso fácil, es decir que (por fin) las cosas vuelven a su sitio, que se rompe el espejismo de Internet como paladín de la participación política, que la política «real» es más compleja, y que se termina ese solucionismo tecnológico que pregona que hay una app para cada problema.

Esta explicación tiene, como mínimo, dos problemas.

- Choca, directamente, con resultados tangibles que prueban lo contrario. Sí, es cierto que algunos de esos resultados se han hecho tangibles, precisamente, durante 2014 (Podemos, el impacto de OpEuribor, el destape de la trama Gürtel y sus ramificaciones). Pero, aún así, hay demasiados ejemplos de éxito, de transformación que no puedan al menos paliar ese gran desencanto que muestran los datos.

- Al fin y al cabo, certificar el fin del espejismo de la Internet política no es sino otra descripción del fenómeno, pero sigue sin alumbrarnos sobre sus causas.

En mi opinión, aventuro dos causas que, a pesar de los esperanzadores resultados de muchas iniciativas relacionadas con Internet y la política, vendrían a contrarrestar e incluso cambiar de signo el papel de la percepción de Internet como empoderadora de la ciudadanía en la gestión de lo público.

- El empeoramiento del clima político en general. Puede que a estas alturas sea una obviedad que, junto con el paro, la corrupción es uno de los principales problemas de España. Pero esto se ha agudizado muy especialmente a partir de mediados de 2013, iniciándose en marzo de 2004 y acelerándose la tendencia justo en 2011. La situación política actual es una tormenta perfecta que repite los peores momentos de la corrupción del último felipismo con las peores prácticas del primer post-azanarismo (la infame Crispación). A la corrupción y al bronco clima de constante descalificación política se le suma el absoluto ninguneo y desprecio generalizado del representante político para con los ciudadanos. Así, cabría achacar el desencanto por el poder transformador de Internet no tanto a una constatación del menor potencial de las herramientas digitales, sino al redoblar de esfuerzos que las instituciones (ejecutivos, legislativos, partidos, poderes judiciales, medios de comunicación, sindicatos) han invertido en actuar al margen — cuando no en contra — del ciudadano.

- Este ninguneo de la acción ciudadana por todos los medios, entre ellos los digitales, ha venido acompañada, a mi entender, de un ataque directo y muchas veces explícito contra esos mismos medios, entre ellos, Internet. Es decir, no solamente el clima político ha empeorado de forma manifiesta y se ha generado un antagonismo entre los ciudadanos y las instituciones políticas, sino que, además, estas últimas han trabajado con empeño para destruir las herramientas que podían haber equilibrado la relación de poderes, cuando no contribuido a solucionar el problema. Valgan como ejemplo las 10 medidas contra la libertad de expresión que apuntaba hace unos días, entre ellas un asedio a Internet desde el ámbito de la transparencia, la propiedad intelectual u otras acciones atacando directamente diferentes manifestaciones de la libertad de expresión — libertad que, precisamente, reclaman para Internet los encuestados en el estudio referido al principio.

En resumidas cuentas, parecería que cuanto más se materializa el potencial de Internet como herramienta de participación y transformación política, más refractarias se vuelven las instituciones, más se cierran en sí mismas y, en última instancia, más responden negativamente contra aquello que las «amenaza» — entendiendo, claro, el acceso a las instituciones políticas como el control del poder y no como la gestión colectiva de lo público. Y siendo el resultado final una desactivación de dicho potencial en el imaginario colectivo.

Sea como sea, sean estas las razones o sean otras, la pérdida de confianza en el poder transformador de Internet es un gran logro, se mire como se mire.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 01 mayo 2014

Categorías: Infraestructuras, SociedadRed

Otras etiquetas: e-readiness, elperiodico opinion, españa, gitr, wef

Sin comentarios »

De entre todas las formas de medir el desarrollo digital en el mundo, el índice que elabora el Foro Económico Mundial —el de Davos— es, probablemente, el más reputado y, sin lugar a dudas, el más completo. Coincidiendo con lo que todavía es una apología del papel, el día del libro aparecía la edición para 2014 del Informe Global de las Tecnologías de la Información, que incluye el esperado índice y el temido ranking.

España tiene motivos para sacar pecho: después de unos últimos años de estancamientos e incluso retrocesos, acaba de ganar cuatro puestos y se sitúa en el lugar 34. Este salto adelante, no obstante, no ha sido tanto fruto de una mejora en sentido estricto, sino la corrección de un gran fallo: la mejor competencia en el sector de la telefonía móvil que, en consecuencia, ha permitido bajar las tarifas al consumidor. Está bien reconocer los éxitos, pero todavía es más de justicia reconocer sus porqués, y el porqué de esta escalada en puestos ha sido a costa de perjudicar a los consumidores (y a favor del ‘lobby’ de las telecos) todos estos años.

Explicado este salto, vale la pena resaltar el hecho de que España se encuentra, todavía, en el puesto 34, un puesto que a todas luces “no corresponde” a una Economía que está entre las 13 más avanzadas del mundo según su producto interior bruto. Puesto 34 en desarrollo digital, 13ª economía mundial: ¿Qué nos sucede?

La primera cuestión es que seguimos teniendo una gran disociación entre economía real y economía digital. O mejor dicho, entre economía e infraestructuras. El despliegue de estas últimas ha sido correcto, y se van puliendo poco a poco las todavía existentes trabas a la libre competencia y las prebendas al antiguo monopolio del estado. Sin embargo, y como sucede con tantas otras infraestructuras en este país (autopistas, aeropuertos), tenemos las autopistas de la información pero no sabemos bien para qué: nos recuerda el Foro Económico Mundial que el entorno para hacer negocios e innovar es deplorable. Cuesta horrores emprender y cuesta horrores innovar.

La culpa no es de los trabajadores: el acceso a la educación ha crecido en cantidad y en calidad. Tampoco de las empresas, que tienen buenos y crecientes niveles de apropiación tecnológica. ¿Qué falta? El resto: financiación y un entorno legal de calidad. Las leyes no se respetan, la burocracia es asfixiante, y la eficiencia y eficacia de gobierno y legislativo está bajo mínimos. A lo mejor la Administración podría aprender de los emprendedores sociales (movimientos, plataformas, cooperativas), pero el indicador de e-participación —que mide el diálogo digital entre gobierno y ciudadanía— lleva dos años tocando fondo. ¿El resultado? Pésima puntuación en el sector del conocimiento (la famosa cultura del ladrillo y la sangría barata).

Mientras todo esto ocurre en las instituciones, ¿qué hace el consumidor? Se va fuera. Cuando no hay fronteras ni de espacio ni de tiempo se buscan contenidos y servicios digitales fuera. Así lo demuestra el incremento de consumo de banda ancha internacional, acompañado con el todavía pequeño parque de servidores seguros patrios, medida del comercio electrónico y transacciones similares.

¿Todos los ciudadanos? No, todos no. Si tomamos el incremento de consumo de banda ancha móvil con el decremento de líneas móviles per cápita, una de las posibles conclusiones es que se está generando una adopción desigual de la tecnología. Quien puede usar, usa más y mejor. Quien no puede costeárselo, se cae del tablero de juego. Esto se agrava con otra cuestión como la de los impuestos sobre beneficios, que crecen pero menos que en el resto del mundo, dando como resultado un mayor gravamen de las rentas del trabajo en relación a las del capital.

Recapitulemos: tenemos infraestructuras, buenas pero todavía poco liberadas a la competencia. Los usuarios pueden usarlas y cada vez lo hacen mejor debido a su creciente nivel educativo. No obstante, tienen que hacerlo fuera (generando beneficios e innovación en el extranjero) mientras que las empresas del país se arrastran hacia la competitividad gracias a un marco legal y político que las lastra. Cuando este marco legal cambia, es para beneficiar la captura de rentas y empeorar a los consumidores que podrían tirar del carro en casa. O para empeorar la franja de ciudadanos más humildes que podrían consumir en casa. Y con todos ellos, empeoran las empresas.

¿Algo más? Sí, el gobierno no escucha. Ha montado estupendos (sinceramente) sistemas de Administración electrónica y gobierno abierto… y los ha dejado allí para el museo de la ciencia digital. No hay forma humana de penetrar la dura coraza de la Administración.

Pero hemos ganado cuatro puestos en el ranking. Celebrémosnos.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 30 abril 2014

Categorías: Infraestructuras, Política

Otras etiquetas: elperiodico opinion

Sin comentarios »

El pasado 20 de marzo, el gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan “sorprendía” al mundo anunciando que se bloqueaba el acceso a la red social de mensajes cortos Twitter desde el interior del país. Una semana después, al bloqueo de Twitter se sumaba el bloqueo de la red social para compartir vídeos YouTube.

Esta práctica —bloquear un medio de comunicación— es tan vieja como vieja es la posibilidad de que los humanos se expresen y a algunos de estos humanos les incomode la libre expresión de los primeros. La historia del poder —político o económico— para controlar los medios la podemos trazar desde el origen de los tiempos. Ya en la Antigüedad se limitaba el acceso a la educación para limitar esta libertad de expresión: todavía hoy muchas mujeres no pueden acceder a la educación o a una de muy parcial por este preciso motivo.

La llegada de la imprenta, así como los ideales revolucionarios posteriores de igualdad, pusieron en manos de “cualquiera” tanto un poderoso medio de comunicación como la facultad de usarlo eficazmente. Perdido el control de las personas, había que controlar la tecnología. El poder, pues, ya a partir del siglo XV intentó controlar la imprenta, así como los medios que aparecieron sucesivamente: los impresores intentaron controlar la radio fundando o comprando emisoras de la misma manera que las emisoras de radio intentaron controlar la televisión fundando o comprando canales de televisión.

El problema con Internet es que no se puede comprar todo entero.

Por otra parte, censurarlo en su totalidad puede tener un coste prohibitivo. Cuando una tecnología se convierte de utilidad general, como la electricidad, privar el acceso es como combatir una hemorragia parando el corazón: cuando el gobierno egipcio bloqueó todo Internet en enero de 2011, se calcula que la pérdida económica fue de unos 18 millones de dólares al día o, sumando los cinco días que aguantó el gobierno hasta que se rindió a la evidencia, un impacto negativo de un 3-4% del PIB.

Y la censura parcial se mostró, el mismo día del bloqueo de Twitter en Turquía, totalmente ineficaz ya que las formas de saltársela son numerosas.

El mismo 2011, Evgeny Morozov ya advertía que la mejor manera de combatir la libertad en Internet no es atacar a las infraestructuras, sino a las personas: desde la desacreditación de las mejores reputaciones hasta la persecución y eliminación física de toda disidencia, lo mejor es ir a las manos y no a los teclados.

Turquía, que pretende ser una democracia europea que no se pueda comparar con Irán, Pakistán, Cora del Norte o China, de momento tendrá que contentarse, pues, con hacer cargar violentamente la policía contra los manifestantes, lo que ciertamente se tolera bien en cierta Europa.