Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 24 enero 2018

Categorías: SociedadRed

Sin comentarios »

Pozo iniciático, cortesía de Carlos Calamar.

Pozo iniciático, cortesía de Carlos Calamar.Uno de los temas recurrentes en la Administración, como ocurre en muchísimas otras instituciones, es cómo llevar a cabo la transformación digital. Y, dado que es una organización intensiva en conocimiento, con una fuerte cultura organizativa que depende en gran medida del equipo de personas que la componen, uno de los primeros restos a abordar para dicha transformación digital es la reflexión sobre sus propios equipos: ¿qué competencias deben tener? ¿cómo deben organizarse los equipos? ¿dónde encontrar personas con dichas competencias y capaces de organizarse de una determinada forma? ¿cómo formar en esas competencias y trabajo en equipo?

No obstante, todas estas preguntas se suelen hacer desde una premisa: la Administración como organización que provee servicios y prestaciones.

En mi opinión, hay en esta premisa una gran omisión. Esta omisión es el papel de la Administración en la ayuda a la toma de decisiones. Cuando se habla de las funciones de la Administración, de la Administración como proveedora de valor público, para mi sorpresa la Administración suele definirse únicamente como proveedora de servicios y prestaciones, dejando de lado una, para mí, función fundamental que es aportar datos, información y conocimiento para una mejor toma de decisiones, para hacer política (en el sentido de políticas públicas, policy).

Esta función, al mismo, tiempo, a medida que avanza la transformación digital de la sociedad (no sólo de la Administración) se va haciendo más capilar a todos los ámbitos de toma de decisiones colectivas: no sólo dentro de las instituciones, sino fuera de ellas. Así, las tres patas del Gobierno Abierto (transparencia, participación, colaboración/co-gestión) asumen de forma implícita y a menudo explícita que la Administración aporta datos, escucha el ciudadano y colabora con él para, precisamente, tomar mejores decisiones.

Se puede argumentar que estas decisiones son, en el fondo, para la mejor provisión de servicios y prestaciones. Pero esto nos dejaría fuera toda la creación de normas (el legislativo), así como el desarrollo de marcos culturales y de valores compartidos, donde la Administración tiene un papel fundamental como aglutinador de sensibilidades. Entre las normas y los marcos culturales podríamos situar además cuestiones de estrategias sociales e incentivos a los actores privados que, sin ser servicios ni prestaciones, sí forman parte de la actividad de la Administración y donde aporta, indudablemente, mucho valor.

Esta omisión se arrastra y en mi opinión toma mayor importancia a medida que avanzamos de lo meramente estratégico hacia lo operativo en lo que en materia de talento se refiere. Es decir, cuando dejamos de decir que la Administración tiene unas funciones a ver qué tipo de personas deben contribuir a desarrollarlas y cómo: el talento de la organización. Al no considerar las decisiones colectivas cómo una de las funciones de apoyo de la Administración, cada vez más vamos cerrando la reflexión sobre la transformación digital en el ámbito institucional y dejamos fuera al ciudadano. Esto ha sido así siempre, y seguramente ha sido una buena aproximación en los últimos sigles. Pero si hablamos de transformación digital, es una cuestión cada vez menos cuestionable que uno de los principales impactos de esta transformación digital es la disputa de soberanías entre las instituciones y los ciudadanos.

Cuando habitualmente se habla, por ejemplo, de nuevos canales de comunicación para la Administración, y se habla sobre todo de redes sociales, se habla de éstas como si se tratara de un espacio físico. Sin embargo, vistas desde el empoderamiento ciudadano y la toma de decisiones colectivas, las (plataformas de) redes sociales no son un espacio, sino el reflejo de la articulación de redes sociales (humanas, no digitales), de comunidades (de práctica, de aprendizaje), de colectivos que se han emancipado de las instituciones (públicas, privadas) para hacer cosas. Hacer cosas sin su intermediación y, por supuesto, sin su consentimiento o liderazgo.

Si tomamos las redes sociales como meros espacios, la aproximación en clave de recursos humanos y equipos es la de meros espacios donde atraer talento donde es necesaria la presencia de la Administración, gestionar su marca como si de una organización cualquiera se tratara.

Pero, de nuevo, bajo un prisma de transformación (que no mera evolución) social facilitada por la revolución digital, los canales digitales — al menos los que son relevantes para nuestro contexto — son «para-instituciones» de facto, con comportamientos similares a las instituciones clásicas hacia fuera, pero con funcionamientos de red hacia dentro. En estos espacios no vale el «ir a», sino que la lógica debe ser «estar en»: no ir a las redes a buscar talento, sino estar en las redes para interactuar directamente con él. Presencia y gestión de marca es «ir». Colaborar, cooperar, formar parte de estas comunidades, tiene una lógica muy diferente que requiere de nuevas aproximaciones a la cuestión del talento.

Sucede lo mismo cuando hablamos de formación y reconocimiento: de nuevo, a menudo nos limitamos a los espacios estrictamente institucionales, corporativos, formales, para dejar fuera la rica y creciente naturaleza de las redes y comunidades emergentes facilitados o articuladas por las TIC. No obstante, las redes (informales) de profesionales, de innovación, de interés se compone sobre todo de profesionales que forman parte, al mismo tiempo, de otras redes de personas el trabajo e intereses de las cuales orbitan alrededor del trabajo de la Administración. Si queremos capturar talento, si queremos reconocer los méritos, si queremos formar, debemos tener en cuenta estos espacios, estos nuevos espacios que, en el fondo, son una punta de iceberg: no es el espacio que se ve sobre la superficie la parte importante, sino toda la lógica comunitaria que hay debajo.

Pongamos un último ejemplo.

Cuando se habla de nuevas tecnologías digitales se habla a menudo de comunicación multiplataforma o multicanal o incluso transmedia, se habla de interacción en línea, de movilidad o de ubicuidad, de redes sociales o medios sociales, de big data y data analytics. Y entonces aparece Blockchain como un principio en sí mismo (a menudo que pasa el tiempo, una tecnología sustituye a otra, pero el ejemplo sigue siendo válido).

Es curioso ver cómo se incluye Blockchain (o cualquier otro desarrollo), que es una tecnología específica, junto a conceptos que no son tecnologías sino lógicas de funcionamiento o metodologías o impactos de determinadas tecnologías. No hablamos de teléfonos móviles, o 4G, o tabletas, sino de movilidad. En la misma línea, en lugar de Blockchain, seguramente sería justo hablar de gestión de la información y de toma de decisiones de forma distribuida.

Y eso, la gestión de la información y la toma de decisiones de forma distribuida es del que toda esta reflexión: no podemos dejar fuera la toma de decisiones como función de la Administración, y no podemos hacerlo no sólo porque sea una función legítima de la Administración, sino que la ciudadanía se la está disputando. Y resolver esa disputa es, seguramente, el gran reto de la Administración cuando hablamos de transformación digital.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 02 mayo 2017

Categorías: Comunicación, Derechos

Otras etiquetas: audiencia nacional, cassandra vera, eldiarioes, kira_95, twitter

Sin comentarios »

Libertad de expresión,

Libertad de expresión,

cortesía de Dolors BoatellaLa Audiencia Nacional ha condenado a un año de prisión a Cassandra Vera, que publicó en Twitter chistes sobre Carrero Blanco y con mención explícita a la banda terrorista ETA.

Con el texto de la ley en la mano, da la impresión que la sentencia es una sentencia técnicamente bien aplicada. Técnicamente significa que nos ceñimos estrictamente al texto, y no al espíritu, y que somos capaces de abstraernos de todo el contexto histórico, político, cultural y social que envuelve al caso. Pero ni las normas son un texto, sino una transcripción de un espíritu, de una voluntad, incluso de una práctica social, ni ninguna acción puede detraerse de su entorno, de su naturaleza tan humana como social.

En este sentido, en mi opinión fallan tres piezas en el rompecabezas de la sentencia sobre el Caso Cassandra.

El poder legislativo

La sentencia tiene su origen en la ley o en las leyes. Leyes que diseña, redacta y aprueba el Parlamento. Has dos puntos donde el engranaje del legislativo, en mi opinión, es discutible.

El primero es en su comprensión de Internet. El Parlamento español — como muchos otros — ha tenido históricamente dificultades para comprender el funcionamiento de Internet, tanto su funcionamiento técnico como social. Cuestiones como la propiedad intelectual, la creación cultural, la economía colaborativa (la que lo es de verdad y la que se hace pasar por ella), las relaciones interpersonales y grupales, la salvaguarda y distribución de información, etc. son espacios pantanosos donde el Parlamento se ha enfangado.

Internet tiene, en el Código Penal, un trato favorable. O, mejor dicho, desfavorable. Así, en el artículo 578 sobre enaltecimiento del terrorismo, se castigará más duramente si los hechos han tenido lugar en Internet. Tres cuartos de lo mismo sucede con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, o Ley Mordaza, con muchos pasajes inspirados en prácticas digitales, aunque no figuren explícitamente como tales.

Creo que no es exagerado afirmar que el poder legislativo desconoce Internet. Lo que es desconocido se teme. Y lo que se teme se vigila, se controla y se limita. Cuando no se puede hacer desaparecer.

Se añade, aquí, otra cuestión, que no es otra sino hacer distinción entre dos tipos de delitos de odio: los que van contra víctimas del terrorismo y los que van contra otro tipo de víctimas. Este sesgo — que tiene resonancias desde la Ley de Partidos hasta las varias reformas del Código Penal — puede tener su justificación desde el punto de vista de quien comete el delito, pero es más difícil de justificar desde el punto de vista de las víctimas, como veremos ahora.

El poder ejecutivo

Es bien sabido que el éxito de una Ley no está en el Parlamento sino en los presupuestos. Si el Parlamento propone una Ley, es el ministerio correspondiente el que la aplicará con mayor o menor compromiso en función de los recursos asignados — recursos que son asignados políticamente. En España, el Ministerio del Interior es el que controla la policía así como, de facto, el que controla a la Fiscalía. Es, por tanto, el ministro el que decide qué delitos se persiguen con más o menos ahínco.

Que haya una Operación Araña contra el enaltecimiento del terrorismo y no contra la homofobia o la xenofobia responde a motivos políticos. Es legítimo concentrar los esfuerzos allí donde uno considere pertinente — igual de legítimo que no compartir dicho criterio.

Legitimidades al margen, el ministerio ahonda en el sesgo sobre el trato «deferencial» en la lucha contra el terrorismo y en defensa de sus víctimas. En ese sesgo hay un juego de equilibrios elemental: a mayor control y mayor seguridad, más dañados los derechos humanos fundamentales — entre ellos, la libertad de expresión.

Esta preferencia por la «paz social» basada en la «seguridad» es lo que ha sido luz de faro de la actuación del ministerio del Interior en general, y de los cuerpos de seguridad del estado en particular en los últimos años y, por extensión, desde la Transición misma.

El poder judicial

Por supuesto, el diseño de las leyes del Parlamento y el afán para su cumplimiento por parte del ejecutivo podrían corregirse — compensarse, matizarse, afinarse — en los juzgados. No ha sido así.

En la sentencia del Caso Casandra hay dos cuestiones que no hacen sino agravar esta separación entre sociedad y marco regulatorio a medida que la solución a un problema transita por cada uno de los tres poderes.

La primera cuestión es cuando se dice que en esta clase de delitos es importante no sólo el tenor literal de las palabras pronunciadas, sino también el sentido o la intención con que hayan sido utilizadas, su contexto y las circunstancias concomitantes

. Es aquí — y obviamente la mía es una opinión personal — dónde doy la razón a la Audiencia Nacional y se la quito en su sentencia. Le doy la razón en que el sentido y el contexto cuentan. No comparto el sentido en el que interpreta el sentido y el contexto. La ley — y el Parlamento, y el Ministerio, y la Policía, y el Poder Judicial al completo toman Internet como un espacio abierto, un ágora pública, un medio de comunicación. Técnicamente así es. Pero el uso social e individual de Internet en general, y de Twitter en particular dista mucho de estar tan claro. Igual que muchos consideramos el correo electrónico como lengua oral transcrita (y no como lengua escrita), las redes sociales son, en muchos casos, un bar o un comedor de casa… con paredes de cristal y altavoces a los cuatro vientos.

No es un juego de palabras ni una justificación ni una patente de corso para portarse de forma grosera y ofensiva. Pero ahí es donde la justicia tendría margen, y en lugar de situarse en el centro del carril, se arrima a uno de los extremos de la interpretación más literal, obviando los usos sociales de la tecnología y los espacios virtuales. Apurando el margen, la justicia también opta por ser más punitiva que correctiva, por no hablar de la pedagogía de la prevención.

La segunda cuestión es, sin embargo, mucho más delicada por las conclusiones que de ella pueden extraerse. Reza la sentencia que

las víctimas del terrorismo constituyen una realidad incuestionable, que merecen respeto y consideración, con independencia del momento en que se perpetró el sangriento atentado, que

por cierto cegó la vida de otras dos personas, no tan relevantes pero asimismo merecedoras de la misma deferencia. Entender que las consecuencias de aquel atentado de 20-12-1973 no merece la protección penal a los efectos enjuiciados crearía una situación injusta, con consiguiente existencia de víctimas de ETA de diversas categorías.

Lo que dice la sentencia es que no importa quién fue Carrero Blanco. No importa que fuese, durante muchos años y especialmente en el momento de su muerte, la mano derecha de un militar levantado en armas contra un gobierno legítimo, que llevó al país a una Guerra Civil, que mantuvo a dicho país y sus derechos bajo su yugo dictatorial durante 40 años. No importa tampoco que, en términos estrictamente politológicos, no son equiparables la ETA de la dictadura con la ETA de la democracia, movimiento asimilable a la liberación de la dictadura el primero, movimiento indudablemente terrorista el segundo. No hace distinción, pues, la Audiencia Nacional, entre víctimas del terrorismo: entre el verdugo convertido en víctima por un grupo que se oponía a su régimen dictatorial, y la víctima inocente que ha defendido democráticamente sus ideas de aquéllos que no han sabido incorporarse al debate no violento de las ideas.

Tres piezas, todas las del Estado de Derecho, fallan en el Caso Cassandra. Falla el legislativo, aterrorizado por una Internet que desconoce y que quiere controlar cuando no demonizar. Falla el ejecutivo cuando induce sesgos ideológicos y políticos en la persecución de unas víctimas en detrimento de otras. Y falla el judicial cuando, además de no comprender la sociología de Internet y las redes sociales, da pruebas, una vez más, que España no ha superado el franquismo y que el post-franquismo todavía marca la agenda pública: no osemos opinar, ni que sea de la forma más grosera, aunque tengamos los medios telemáticos para hacerlo; no reivindiquemos la lucha contra el odio porque lo que es odioso ya se encargará el gobierno de definirlo; y, sobre todo, no toquemos los pilares de la patria.

En definitiva, que hagamos como él, y que no nos metamos en política.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 31 marzo 2017

Categorías: Cultura, Derechos

Otras etiquetas: david page polo, el independiente, marta g aller, privacidad

Sin comentarios »

Hace unas semanas, David Page Polo y Marta G. Aller me entrevistaron para un artículo para el Independiente que titularon La privacidad no existe.

Como suele suceder, al periodista le queda la ardua tarea de comprimir en poco espacio unas ideas que se expanden fácilmente al preguntar.

Me tomo ahora la libertad de reproducir aquí mis reflexiones, por su pudieran completar lo que allí se publicó.

¿Puede la privacidad dejar de ser una preocupación para el ciudadano el siglo XXI?

Si la pregunta se refiere a que la privacidad (o su ausencia) se resolverán a corto plazo y podremos despreocuparnos de la cuestión, en absoluto. Al contrario, el tema de la privacidad justo acaba de empezar y cobrará rápidamente más importancia por dos motivos: (1) la penetración total y absoluta de los receptores de datos en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana y (2) la automatización en el procesado y desencadenamiento de acciones fruto de la recogida sistemática de información.

Sin embargo, creo que relativamente pronto la palabra no será “preocupar” sino “concernir”, “interesar” o “gestionar”. Es decir, nos preocupamos por aquello que desconocemos o aquello que no sabemos cómo nos va a afectar o qué resultados puede acarrear. En mi opinión, en menos de una generación tomaremos consciencia de muchas de estas cuestiones y pasaremos a gestionarlas con cierta naturalidad – aunque probablemente con un elevado coste en tiempo o dinero.

¿Sabe la gente los datos que comparte con las apps de su móvil? ¿Le importa?

Los datos nos dicen que ya hay un buen grueso de la población bastante consciente de, al menos, el hecho de que los datos se recogen, se manipulan y se utilizan para tomar decisiones. Seguramente se desconoce todavía la magnitud y el alcance de dicha recolección y manipulado, así como el potencial impacto en nuestras vidas futuras.

Pero la proliferación de normativa, agencias de protección de datos, avisos en las mismas aplicaciones o la existencia misma de organizaciones y campañas de sensibilización hacen que el conocimiento sobre lo que cedemos está situándose rápidamente en la agenda pública.

Por supuesto hay muchos que viven de espaldas a dicha agenda pública, pero entonces el problema no es ya de ser consciente de las amenazas a la privacidad, sino de un calado mucho mayor y que pasa por la exclusión social a muchos niveles, empezando por el educativo y el informativo.

¿Van los usuarios a dejar de preocuparse de la privacidad en el futuro a cambio de mejores servicios más personalizados del big data?

Como comentaba anteriormente, el concepto “preocuparse” dará paso al “interesarse” o al “interesarse por gestionar”. Sí creo que habrá una cierta reivindicación no por la privacidad en sí, sino por la soberanía digital: poder decidir de forma consciente y libre qué hacer con los propios datos o privacidad, ya sea conservarla, cederla completamente o negociar qué cedemos a cambio de qué servicios.

No es del todo nuevo: la revolución obrera de los siglos XIX y XX trata, en el fondo, de tener soberanía sobre la propia persona y sobre la propia capacidad para trabajar, y negociar con el empresario cuánta de esa soberanía (o libertad) se cede a cambio de una cierta seguridad, salario o cobertura social.

En este sentido, podemos pensar en la privacidad, o en la capacidad de generar datos, como una nueva fuerza de trabajo que podemos intercambiar con quien quiera ofrecer algo a cambio por ella. Y, como ocurre con el trabajo, la formación y la inteligencia nos acercarán más o menos a la esclavitud o a la libertad.

¿Es la privacidad un concepto cada vez más obsoleto?

Hay quienes consideran que, de hecho, la privacidad es una excepción y que vivimos en un paréntesis de la privacidad. Esta privacidad se habría ganado con la imprenta, industrialización y la urbanización, cuando abandonamos entornos sociales pequeños y cerrados (“la aldea”) para pasar al anonimato de la fábrica o de la ciudad. Así, este paréntesis habría durado, siendo optimistas, lo que la revolución científica e industrial: unos 400 años. Con la digitalización, volvemos a nuestro estado natural que es la ausencia de privacidad.

No obstante, hay diferencias entre la etapa que ahora abordamos y la etapa pre-industrial en la aldea. A grandes rasgos, pasamos de la ausencia de privacidad a la privacidad total, para entrar ahora en una era de la privacidad gestionada, donde habrá un cierto margen para negociar cuánta privacidad deseamos conservar.

¿O habrá un repunte de la preocupación a medida que seamos más conscientes de los datos que compartimos sin darnos cuenta?

Si estamos de acuerdo en que pasamos de una “preocupación” a una “gestión”, lo que necesariamente presenciaremos es que la toma de conciencia será, también, consciente: necesitaremos y querremos formarnos en gestionar nuestros datos y, con ello, nuestra privacidad. Necesitaremos y querremos también recuperar la soberanía (que no necesariamente propiedad) sobre dichos datos. La llamada competencia informacional – comprender y gestionar la información – así como la conformación de la propia persona, presencia o identidad digital serán competencias básicas que correremos a adquirir, igual que adquirimos conocimientos sobre finanzas (la hipoteca, por ejemplo) o sobre derecho (qué puedo decir en la Red).

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 15 marzo 2017

Categorías: Derechos, Política

Otras etiquetas: feminismos

Sin comentarios »

La BBC publicaba ayer un artículo con un titular más que directo: Girls ‘too poor’ to buy sanitary protection missing school. El titular no es tendencioso ni exagerado. En el artículo se explica cómo algunas adolescentes de la zona de Leeds dejan de ir a la escuela cuanto les viene la regla por la sencilla razón que no pueden permitirse comprar tampones o compresas.

Sabemos, pues, por la BBC, que el acceso a bienes de primera necesidad — como tampones y compresas — puede determinar la asistencia a la escuela.

Sabemos, porque llevamos años estudiándolo, que un entorno socioeconómico y familiar favorable al estudio tiene un fuerte impacto en el desempeño en el aprendizaje.

Sabemos, porque llevamos años estudiándolo, que el desempeño en el aprendizaje tiene un fuerte impacto en la probabilidad de encontrar trabajo o en la remuneración de dicho trabajo (cuando se consigue).

Sabemos, porque llevamos años estudiándolo, que los ingresos en la unidad familiar, así como el nivel educativo de los padres (especialmente la madre), tienen un gran impacto en el desempeño familiar de los hijos.

Sabemos, porque nos lo cuenta ahora la BBC, que un número significativo de adolescentes van a reproducir el círculo vicioso de no tener recursos, no ir a la escuela, tener peor educación, tener peores empleos, no tener recursos, empeorar la educación de sus hijas, que a su vez tendrán peores empleos, lo que les comportará menores recursos, con un impacto negativo en las nietas de las primeras, que a su vez…. y así, hasta el infinito.

Cuando se debate sobre el IVA de tampones y compresas, éste es el debate. No es un lujo. No es algo menor. No es ni siquiera algo medianamente importante pero no prioritario. El debate es éste: ¿reforzamos el círculo vicioso de pobreza-baja educación-exclusión social, o intentamos romperlo?

Aparecerán entonces las voces que se rasgarán las vestiduras al grito de ¡demagogia! Pero ahí están los datos. Ahí están los casos reales. Niñas y adolescentes que no van a la escuela porque no pueden permitirse algo que necesitan cada cuatro semanas.

Hacer política es a menudo difícil. Los problemas son complejos y las soluciones nada claras.

A veces, no obstante, tenemos la «suerte» de que los problemas están perfectamente identificados y las soluciones son claras y diáfanas. Y el acceso a compresas y tampones es uno de ellos.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 09 marzo 2017

Categorías: Infraestructuras, SociedadRed

Otras etiquetas: desi, desi2017

Sin comentarios »

La Comisión Europea ha publicado el cálculo para 2017 de su Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI), el índice de referencia para ver dónde se sitúan y cómo evolucionan las economías digitales de la UE. El índice utiliza diversos indicadores recogidos por el INE con los que Eurostat crea cinco subíndices:

- Conectividad.

- Capital humano.

- Uso de Internet.

- Integración de la tecnología digital.

- Servicios públicos digitales.

En términos generales, y en una cara de la moneda, España evoluciona de forma positiva y, lo que es más importante, la tendencia es también buena y se sostiene en el tiempo. En la otra cara de la moneda, los puntos negros de la economía digital española son también estables y no se corrigen con el paso de los años.

El gráfico resumen para las componentes del DESI lo deja bastante claro:

España en el DESI 2017

España en el DESI 2017Por encima de la media, los servicios públicos digitales (donde España lleva años destacando) y la integración de la tecnología en el tejido económico y empresarial. Justo en la media, la adopción particular de Internet. Por debajo de la media, la conectividad (fruto, entre otras cosas, de la pésima liberalización del mercado de las telecomunicaciones) y el capital humano (fruto del bajo nivel educativo en general de los españoles y del desprecio por la alfabetización digital y la tecnología en las escuelas en particular).

Conectividad

Efectivamente, como muestran los datos, el gran drama de la conectividad en España no es tanto el despliegue de las infraestructuras — donde estamos alrededor de la media europea o incluso mejor — sino el precio: el coste de la banda ancha en España en términos relativos a la renta es más del doble que la media europea — y ha empeorado el último año.

La conectividad en España según el DESI 2017

La conectividad en España según el DESI 2017Las consecuencias de la forma como se privatizó el antiguo monopolio público de telecomunicaciones, Telefónica, se extienden todavía hoy, donde el mercado de las telecomunicaciones tiene todavía graves deficiencias en la competencia, lo que lastra la innovación, la puesta en marcha de nuevas iniciativas, la entrada de competidores y, por supuesto, el ajuste a unos precios de mercado verdadero.

Urge, por tanto, seguir trabajando en la liberalización del sector, eliminando poderes fácticos y prácticas contra el libre mercado.

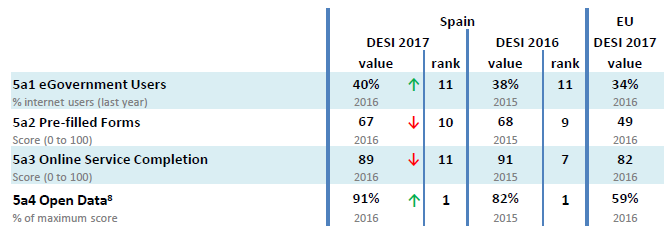

Capital Humano

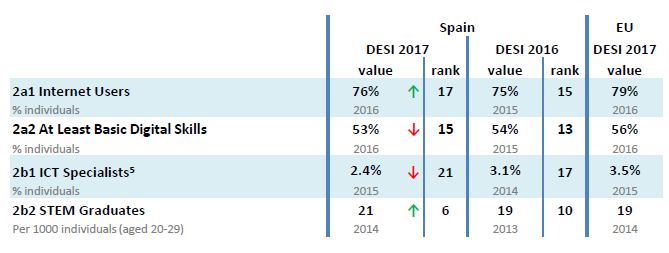

El capital humano en España según el DESI 2017

El capital humano en España según el DESI 2017Si el problema de la falta de competencia tiene una solución relativamente poco complicada, el del capital humano es mucho más complejo.

España — y la Unión Europea en general también — pincha profundamente en alfabetización digital. Apenas la mitad de los españoles tienen las competencias digitales básicas, que como puede verse en su definición, son realmente básicas. En un mundo donde tener un estilo de vida saludable, aprender o participar activamente en cuestiones cívicas va a depender en gran medida de la competencia digital, carecer de competencias básicas es un problema muy grave.

Y lo que es peor: la política — tanto pública como privada — de adquisición y mejora de competencias digitales, en la escuela, en centros de formación, en la empresa, etc. es, salvo excepciones, muy indefinida, poco comprometida y decididamente nada estratégica. Se impone un cambio radical que ponga la tecnología al servicio de los usos, y así incentivar la adquisición de competencias digitales con un fin práctico. Se imponen también cambios en metodologías y procesos que contribuyan a mejorar la eficiencia y eficacia de cualquier tarea intensiva en conocimiento, y con ello motivar a la adquisición de las competencias digitales.

Esta baja competencia digital tiene una derivada muy negativa: el bajo — y bajando — número de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, no solamente no podremos gestionar nuestra vida digital, sino que tampoco podremos encargarle a alguien (a un «informático») que lo haga por nosotros.

Los usos de Internet son altos y las vocaciones de ciencias (o vocaciones STEM) están ahí: pero hay que activarlas y alinearlas estratégicamente.

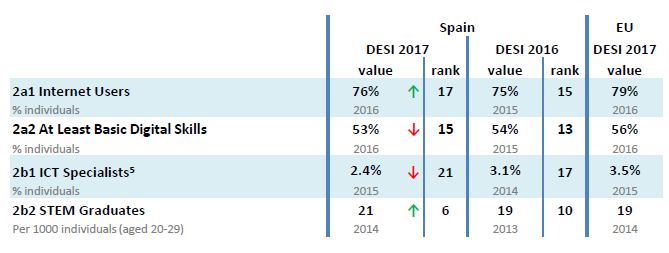

Uso e integración de la tecnología digital

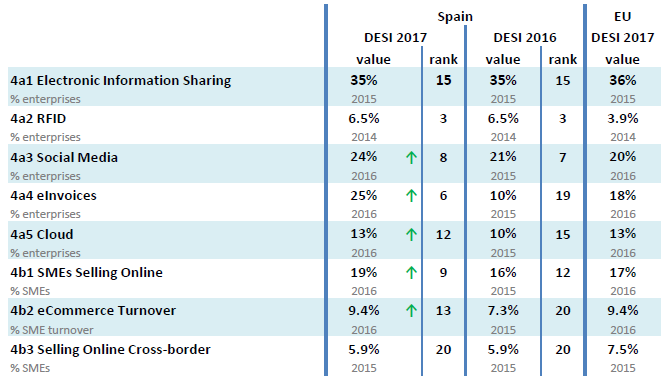

La nota buena — muy buena — que nos trae el DESI 2017 para España es el uso y, sobre todo, la integración de la tecnología digital.

Sobre el uso hay poco que decir que no sea lo que ya sabíamos hace tiempo: el español medio utiliza intensivamente Internet y para prácticamente todo.

Uso de Internet en España según el DESI 2017

Uso de Internet en España según el DESI 2017Si el español utiliza en su vida privada Internet, en el ámbito del trabajo o el ámbito empresarial siempre ha costado más. Los datos nos dicen ahora que la economía española ha dado un buen salto adelante en materia de adopción de las TIC, liderado por la incorporación de la factura electrónica y, muy importante, el crecimiento de la venta online por parte de las PYMES, tanto en número de empresas como en resultados. Estas cifras, acompañadas por un también importante crecimiento de adopción de tecnologías en la nube son cruciales como indicador que la tecnología va dejando de ser una cosa de las grandes empresas para ser de uso más generalizado.

Integración de la tecnología en España según el DESI 2017

Integración de la tecnología en España según el DESI 2017Por supuesto, no hay que abandonarse a la euforia: los porcentajes en algunos indicadores son todavía bajos (gestión del conocimiento vía electrónica, uso de medios sociales, uso de soluciones en la nube o el mismo uso del e-commerce por parte de las PYMES), así que hay que insistir en esta línea.

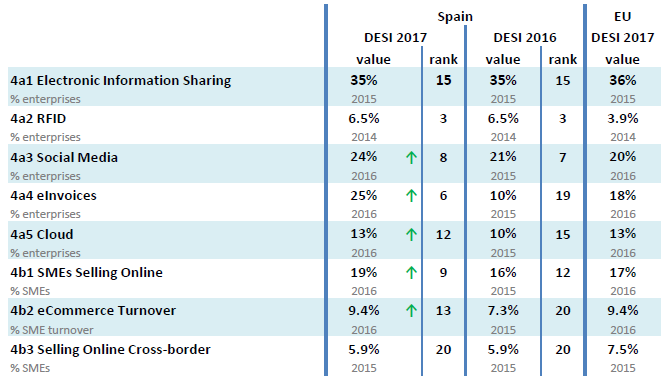

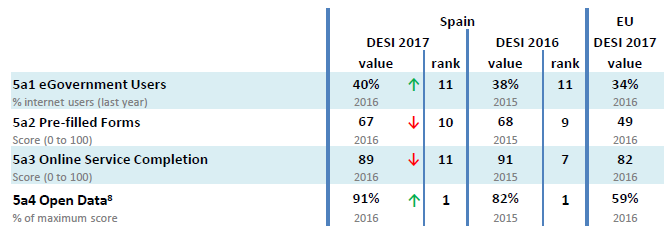

Servicios públicos digitales

Como también es habitual en España, la política de utilizar el sector público como locomotora de la digitalización se ha hecho notar en los últimos años, situando a la Administración española entre las primeras del mundo en desarrollo digital — y muy por encima de la media europea.

Servicios públicos digitales en España según el DESI 2017

Servicios públicos digitales en España según el DESI 2017De estos datos cabe destacar el primer puesto en datos abiertos de toda la UE, que además mejora también en términos absolutos. No es casualidad que España hospedara la International Open Data Conference 2016 en Madrid el pasado mes de octubre.

En resumen, da la impresión que en España el desarrollo digital va a dos velocidades o que mientras la cabeza avanza rápidamente, los pies van arrastrándose detrás porque son de barro. El sector público — sobre todo — y las empresas y los ciudadanos avanzan cada vez más rápido, pero lo hacen con una muy deficiente competencia digital y una peor regulación del mercado. Parecería como si se estuviese primando la cantidad por encima de la calidad. Hay momentos en los que esto es una buena estrategia: hay que arrancar y adelantarse a toda costa para tirar del resto del tren. Pero también es verdad que, alcanzado un cierto impulso, una cadena es tan fuerte como frágil es su eslabón más débil. Nuestro eslabón débil es la alfabetización digital, el utilizar Internet de forma eficaz. Y ahí hay que poner, ahora, si no todos sí muchos de los recursos disponibles.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 26 octubre 2016

Categorías: Política, SociedadRed

Otras etiquetas: eapc, eapc_blog, gobierno abierto

1 comentario »

Permitámonos una simplificación casi aberrante de la historia de la gestión de los asuntos colectivos.

En Grecia, las decisiones las tomaban directamente a los ciudadanos (libres, valga la redundancia) y las ejecutaban ellos mismos. Esto era posible, entre otras cosas, porque estos ciudadanos tenían mujeres y esclavos que se encargaban de los asuntos domésticos y porque el mundo era relativamente sencillo y los acontecimientos se sucedían relativamente despacio. A esta época y sus instituciones solemos llamarla democracia griega o, a veces, democracia directa, para desligar el ejercicio personal de la participación pública del entorno geográfico e histórico del momento.

La siguiente reencarnación de la democracia, siglos después, topa con tener que tomar decisiones en un mundo mucho más complejo y con muchos más ciudadanos «libres» que, además, han de tomar decisiones sobre territorios mucho más extensos y, por tanto, deben de llegar a acuerdos con un elevado número de individuos. Ante la ineficacia y la ineficiencia de hacerlo todo directamente, nos inventamos la democracia representativa: unas personas y unas instituciones tomarían decisiones y las ejecutarían en nombre del resto. Entre muchos otros nombres, generalmente nos referimos a este modelo como democracia liberal.

Uno de los grandes debates que estamos teniendo hoy —y que seguramente deberíamos tener todavía con mucha más intensidad— es si las instituciones de la política representativa deberían repensarse. Si Internet ha hecho el espacio pequeño y el tiempo prácticamente un suspiro, si ahora podemos deliberar y coordinarnos a un coste varios órdenes de magnitud inferior que hace unos años, si ahora podemos decidir y evaluar prácticamente sin salir de casa… ¿podemos empezar a «desintermediar» la política?

Todas estas preguntas son relevantes, pero a menudo los silencios son más elocuentes que las palabras. ¿Por qué, cuando hablamos de repensar la política, siempre pensamos en el poder legislativo, pero sólo accidentalmente en el poder ejecutivo? ¿Por qué cuando pensamos en el poder ejecutivo nos viene a la cabeza la transparencia y la rendición de cuentas, pero no la toma de decisiones? ¿Por qué cuando, por fin, hablamos de toma de decisiones sólo en casos extraordinarios hablamos de devolver soberanía y de incidir directamente en la gestión de lo público?

No deja de ser sintomático cómo somos incapaces, ahora sí ahora también, de cuestionar prácticamente todo menos la Administración, que vemos a medio camino entre un monstruo que tiene vida propia y un castillo de murallas inexpugnables.

Mientras los colectivos de enfermos, cuidadores y profesionales de la sanidad se reúnen en comunidades de práctica para compartir conocimientos y recomendaciones, o simplemente para acompañarse, no sucede así (en general), con la Administración. Ni con ella misma ni, por supuesto, entre ella y los ciudadanos.

Mientras presenciamos una importante recuperación del cooperativismo (de diferentes naturalezas y modalidades) aprovechando las nuevas herramientas del trabajo colaborativo, la gestión del conocimiento, la creación de red, lo que es absolutamente común por definición, lo público, no se gestiona ni colaborativamente, ni aprovechando el acceso al talento que hay en todo, ni rompiendo las paredes ni tabiques que permitirían la creación de redes de diferentes tipos y configuraciones. Flexibles. Líquidas. Superpuestas. Es decir, todo lo que no es una jerarquía.

El concepto de Gobierno abierto nos da muchas pistas de hacia dónde podría evolucionar, en materia de gestión colectiva y colegiada, la relación entre la Administración y los ciudadanos. El Gobierno abierto puede ser a la Administración el que la democracia líquida puede ser a la política.

En primer lugar, está la materia prima con la que tenemos que trabajar. En el Gobierno abierto se habla de transparencia, pero en realidad el concepto es mucho más ambicioso de lo que la palabra transparencia evoca. Porque en realidad hablamos de datos abiertas, de acceso a la información primaria que tiene la Administración entre manos —y muy especialmente la que genera ella misma. Hablamos también de la huella legislativa: ¿qué camino ha seguido la idea de una ley o un reglamento hasta que se ha publicado en el boletín oficial? ¿Quién lo ha decidido y con quién lo ha hablado? ¿Qué documentos se han leído y quienes son sus respectivos autores? Presupuestos abiertos, agendas abiertas, repositorios documentales forman parte de estos «datos abiertos» sin los cuales es imposible ya no rediseñar sino ni siquiera repensar la Administración. Y mucho menos «desde fuera».

En segundo lugar, está la participación. Participar en el diagnóstico, en la deliberación, en la negociación. Participar, sobre todo, en la toma de decisiones. Sí, porque cuando decimos participar en realidad queremos decir influir cuando no directamente decidir —al menos, co-decidir. Esta parte, si se me permite la frivolidad, es la menos importante. Al final, si las instituciones están bien diseñadas, quién y cómo se toman las decisiones acaba siendo una consecuencia directa del buen o mal diseño de la institución. Y el diseño, tanto de instituciones como de políticas públicas, recordémoslo, pertenece sobre todo al ámbito de la transparencia, de la apertura.

Por último, el Gobierno abierto nos habla de colaboración. Pero colaboración no en el sentido de participación o de co-decisión, que era el segundo punto, sino colaboración en el sentido de co-gestión. La Administración —y aquí sí que podríamos incluir todas las otras instituciones de la democracia representativa, empezando por los partidos— han sido históricamente refractarios a esta co-gestión. Hay muchos motivos. Entre los legítimos, que el coste de co-gestionar es mucho más elevado, en tiempo y frecuencia en recursos, que una dirección más jerárquica, centralizada y de arriba abajo. Y que hay conocimiento.

Pues bien, ya no es así. O, mejor dicho, sí es así: requiere tiempo, recursos y conocimiento. Lo que ya no es así es que el coste de hacer confluir estos factores sea tan alto como antes de la revolución digital. No es cero, ciertamente, pero empezamos a tener suficiente información como para poder afirmar que, a largo plazo, y en entornos intensivos en conocimiento, las arquitecturas de red son mejores que las jerarquías altamente centralizadas. Mejores en el sentido de más eficaces y más eficientes.

La secuencia es, pues, la siguiente: abrir los datos, informaciones y protocolos para que, quien esté interesado, conozca las necesidades, demandas, alternativas y preferencias que tiene a su alcance. Posibilitar que, con este conocimiento, se puedan rediseñar instituciones y procesos, ahora sí, con la participación de tantos ojos, orejas y manos como sea posible. Y, por último, que estos nuevos diseños tengan en cuenta la concurrencia de nuevos actores, que puedan asumir parte de la responsabilidad de gestionar lo que, en definitiva, es de todos.

No es fácil. En absoluto. Pero muchas de las barreras que nos vienen a la cabeza tienen poco que ver con la naturaleza técnica de tomar decisiones, hacerlas operativas y gestionarlas. Haríamos bien en desenmascararlas para poder concentrar los esfuerzos en lo que sí es un obstáculo para la construcción de una Administración más eficaz y más eficiente. Más nuestra. Además de todos.