Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 16 junio 2018

Categorías: Política

Otras etiquetas: òmnium_cultural

Sin comentarios »

Presentant el projecte de think tank a l’Assemblea General Ordinària d’ Òmnium Cultural del 3 de març de 2018.

Presentant el projecte de think tank a l’Assemblea General Ordinària d’ Òmnium Cultural del 3 de març de 2018.A finals de 2014 vaig incorporar-me a la Junta Nacional d’Òmnium Cultural. Hi entrava de la mà de la Muriel Casals, a qui li deia obertament que Muriel, jo no soc dels vostres

. La seva resposta, tan espontània com sentida, em va fer acceptar a l’acte: precisament

la gent que no se sentia partícip del projecte d’Òmnium era la més necessària si es volia que aquest projecte fos de tots

. De tots. Omnium. El genitiu d’omnia. De tots.

Després la Muriel va deixar el carrer per anar a les institucions, a seguir fent política, i va agafar el seu relleu el Jordi Cuixart al capdavant de l’entitat. Després la Muriel se’n va anar del tot — crec que mai superarem, superaré, del tot aquesta pèrdua, aquesta doble pèrdua: primer la vaig perdre com a professora, on em va marcar per sempre; després com a amiga i activista, on em va marcar per sempre una altra vegada. Després se’n va anar el Jordi Cuixart, a la presó, d’on molts esperem que torni, aviat, si pot ser no massa canviat i, si ha de ser-ho, que sigui per bé. I després, ara, plego jo — incompatibilitats de compromisos personals immediats amb el càrrec a la Junta.

Del meu pas per Òmnium, de la meva pròpia aportació vull dir, m’agradaria que fos veritat el que de mi deia el Quico Sallés a un article seu: que soc un dels politòlegs ‘conciliadors’ del sobiranisme

. Perquè això és el que he intentat fer: política — en el sentit de gestionar allò col·lectiu — i ser conciliador — d’extrems, de visions paral·leles, se sentiments contraposats. El primer any llarg vaig esforçar-me (sense èxit) a aconseguir que hi hagués un procés constituent o deliberatiu que fes pensar i parlar els ciutadans de Catalunya, entre ells i amb les institucions; i entre tots plegats ho vam acabar canviant per un referèndum (un instrument força diferent). El segon any llarg vaig esforçar-me (amb un èxit parcial) a reivindicar el valor polític, de dret irrenunciable, que la ciutadania es manifesti, també a les urnes; crec que l’exercici de l’1 d’octubre va ser un revulsiu en termes d’emancipació ciutadana, però va ser negatiu en termes de deliberació i de construcció de país (com era d’esperar, i com s’ha demostrat), tot i que segueixo pensant que, en aquell moment, hi havia poques opcions més — les conseqüències ens fan oblidar, sovint, les causes. Els últims mesos he estat esforçant-me (espero que, ara sí, amb èxit) a promoure un gir, tant dins d’Òmnium com fora, que doni més pes a la deliberació (si, una altra vegada la deliberació) i al pensament, no en detriment de l’activisme (més necessari que mai pels drets!) però sí com a complement (o pre-requisit) cada cop més urgent com a eina de cohesió social i de construcció de consensos.

Sigui com sigui, la meva aportació ha estat necessàriament petita. Perquè les coses a fer eren i són moltes i profundes, i perquè l’equip d’Òmnium és molt i molt nombrós — un extens univers que transcendeix els càrrecs electes voluntaris i els professionals — i fa de mal dir qui ha fet què.

El que a aquestes alçades és important per mi és si he sortit diferent de com vaig entrar.

I un bon resum és el següent: vaig acceptar estar a Òmnium i surto essent Òmnium.

Quan he tingut l’oportunitat, sempre he dit que Òmnium és l’entitat més plural que té el país. Pot ser que m’equivoqui, però en tot cas és un error de magnitud, no de categoria. A Òmnium — i parlo en particular de la Junta Nacional, però si ho faig extensiu a totes les juntes territorials és encara molt més evident — hi ha gent de dretes i d’esquerres, conservadors i liberals, progressistes i anarquistes, gent que creu que la independència és un fi i gent que creu que és un instrument, gent nacionalista i (sí, sí) gent anti-nacionalista, gent profundament identitària i gent profundament amb pensament de classe, etc.

És evident que hi ha sectors que no hi són. I els esforços per a què sentin Òmnium com una entitat útil, també per a ells, són molt grans i, important, creixents.

Però una de les coses que m’hauran marcat de la meva estada a Òmnium és que és de tots. I, més important, que aquest és un tret fonamental de l’entitat, sincer, honest, volgut, treballat. I la manera — o maneres — com s’ha aconseguit és un dels aprenentatges més rics que, egoistament, m’enduc i incorporaré a la meva caixa d’eines i la meva manera de fer. I de ser.

Ser de tots no està exempt d’inconvenients. Quan tries un camí, se t’acosten companys de viatge que no has triat. I que potser no triaries mai. Però consideres que el fet de compartir camí és el que és realment important. I, si pots, i, si et deixen, i amb tota la humilitat possible, mires d’intentar que el camí, feixuc, sigui més amable per a la resta de viatgers. I, plegats, mirar de sumar.

Fa uns anys (molts, ja) vaig llegir El Príncep de Maquiavel. Va ser durant l’època en què vaig haver de començar a prendre decisions (professionals) de vegades complicades. Decisions on (creia jo) importava més amb qui feies les coses que no pas el que feies. La lectura de Maquiavel em va dur a pensar que, sovint, darrere les acusacions de «maquiavèlic!» el que hi ha és maniqueisme (a banda d’una distorsió de la doctrina de Maquiavel, sovint fruit del desconeixement).

No tot s’hi val, és cert. Però no és menys cert — o això crec jo — que la puresa ens duu, sovint, a l’immobilisme. Els extrems són, sovint, més lluny del que pensem. I l’àrea de grisos és molt, molt àmplia com per a poder regir-se per un principi cabdal a Òmnium: comencem pel que ens uneix i anem fent; i quan arribem a allò en què estem en desacord, ja ens aturarem a parlar-ne.

La realitat és que (1) aconseguir allò que ens uneix és molt difícil i, per tant, sovint no arribem a allò que ens desuneix i (2) en fent coses plegats, anem aprimant i allunyant allò que ens desuneix, pel què sovint tampoc hi acabem arribant.

Aquest és un aprenentatge fonamental del funcionament fonamental d’Òmnium. I, si bé el principi no m’era aliè, se m’ha reforçat de manera que crec que s’hauria de prioritzar a tota acció col·lectiva, tant política com social.

Això és Òmnium Cultural.

Això soc, també, jo. Una mica més que abans.

Deixaré d’estar a Òmnium, però difícilment deixaré de ser Òmnium.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 03 junio 2018

Categorías: Educación

Otras etiquetas: comunidades_de_aprendizaje, comunidades_de_practica, edubarometre

Sin comentarios »

Magnetic Fields 15, cortesía de Windell Oskay

Magnetic Fields 15, cortesía de Windell OskaySiempre que se evalúa el desarrollo de los docentes de los centros educativos aparece la formación de formadores como una cuestión clave. Y es clave, simplificando, en dos ámbitos. Por un lado, como indicador del nivel de actualización competencial del docente, es decir, para su evaluación y acreditación profesional. Por otra, como instrumento para que este docente pueda ampliar su caja de herramientas y aplicarla en su día a día con sus estudiantes.

Sin ánimos de entrar a juzgar aquí la eficacia y la eficiencia de las diversas iniciativas que actualmente hay en marcha en materia de formación de formadores, lo que es cierto es que la mayoría de ellas han pivotado en la institucionalidad y en la formación. Por institucionalidad nos referimos a que deben iniciarse y desarrollarse desde determinadas instituciones, programarse con bastante antelación, tener una determinada estructura y duración o carga docente y, sobre todo, ser reconocidas como tales, es decir, como iniciativas de formación de formadores dentro de un determinado esquema de la Administración. Por formación entendemos, precisamente, el alto componente formal de estas iniciativas y que, por construcción, deja fuera un amplísimo abanico de iniciativas y oportunidades de aprendizaje que suceden en los márgenes del sistema establecido de formación de formadores.

Hay motivos para que esto sea así y no queremos ahora abrir este espacio para debatirlos. Seguramente estaríamos de acuerdo: garantizar una determinada calidad, evitar fraudes (especialmente económicos), etc.

Ahora bien, que queramos velar por estos principios no significa que sólo haya una única manera que nuestros docentes aprendan. Es más, empieza a ser altamente disonante que, mientras afirmamos que se abre una era donde es importante aprender a aprender, donde es esencial aprender a lo largo de la vida, donde debemos dar herramientas a nuestros estudiantes para que sean autónomos en su aprendizaje (presente y futuro), mantengamos como prácticamente única opción a la formación de formadores justo todo lo contrario: iniciativas cerradas, circunscritas a un tiempo y un espacio, y altamente dirigidas, prefabricadas y unidireccionales.

Fuera del radar de la formación de formadores tradicionales, muchos educadores comienzan a organizarse en comunidades de práctica y de aprendizaje (virtuales o presenciales); comparten dudas y recursos a sus blogs; participan en edcamps, talleres, webinarios o hackathonas educativos; llevan a cabo proyectos innovadores que abren a la comunidad educativa, y un larguísimo etcétera de ejemplos que empiezan a ser no una excepción, sino una verdadera tendencia que no para de ganar masa crítica.

¿Somos capaces de reconocer y, sobre todo, fomentar este tipo de aprendizaje, de altísimo valor (¡porque no es individual, sino colectivo!), pero que sistemáticamente cae fuera de lo que habitualmente hemos entendido como formación de formadores?

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 26 abril 2018

Categorías: Derechos

Otras etiquetas: vadepares

1 comentario »

Hermana, yo sí te creo, cortesia de Iris Serrano

Hermana, yo sí te creo, cortesia de Iris SerranoQuerida Muriel,

Ahora sólo tienes seis años (y medio), pero un día serás capaz no sólo de leer este texto, sino de comprenderlo.

Hoy ha salido la sentencia del caso «La Manada». Cinco hombres violaron a una chica. Dicen los jueces que a pesar de que la chica estaba acorralada por los cinco hombres, aterrorizada, vejada sexualmente una y otra vez contra su voluntad, la violaron sin violencia. Es decir: técnicamente, no la violaron.

Muriel, estás sola.

Estás sola significa que, salvo mamá y papá, nadie te va a creer.

Porque, estadísticamente, un día te ha de ocurrir a ti. Te ha de ocurrir que alguien te fuerce sexualmente. Con «suerte», «sólo» serán unos tocamientos incómodos. Con menos suerte, será peor. Y te acompañará el resto de tu vida.

Y estarás tú sola con este recuerdo imborrable.

Sola porque tus amigas te recomendarán que lo olvides, que no vale la pena.

Sola porque los amigos dirán que no es para tanto, que seguro que te gustó, que ojalá les hubiera pasado a ellos.

Sola porque la policía dudará de tu criterio, de tus intenciones, incluso dirán que lo haces para hacer daño.

Sola porque los jueces cuestionarán y relativizarán los hechos, por más patentes que sean, por más bien grabados que hayan quedado, en aras de una interpretación inmaculada de la letra —que no del espíritu— de la Ley.

Muriel, estás sola.

Muriel, cuesta pensarlo, aún más escribirlo, pero te ocurrirá. De una manera o de otra te ocurrirá.

Y estarás sola.

Te ocurrirá porque estarás sola y estarás sola porque te ocurrirá. Bajo el aparente juego de palabras se esconde el terrible círculo de la sumisión. La certeza de este horizonte me revuelve por dentro como si me girasen la piel de dentro afuera.

Muriel, yo sí te creeré. Mamá y yo te creeremos. Siempre. Incondicionalmente. Sin dudas. Sin matices. Sin preguntas.

A medida que te hagas mayor, nuestros caminos deben separarse de forma natural. Quizás geográficamente, seguro de pensamiento, de manera de hacer, de manera de ser.

Pero en este punto del camino nos hemos de encontrar siempre. Siempre estaremos allí. Esperándote. Si es necesario.

No estarás sola. Yo sí te creeré.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 02 abril 2018

Categorías: SociedadRed

Otras etiquetas: catalunya, independentismo, revista_treball

Sin comentarios »

Siempre se ha dicho que la solución a las aspiraciones secesionistas del independentismo sólo tiene dos caminos: el pacto con el Estado español, y la confrontación violenta. O se celebra un referéndum pactado, o se gana una guerra de secesión. No hay más.

¿No hay más?

No.

La vía de la desobediencia

Hay una vía intermedia, la desobediencia, que tiene que ver con la distinción que Johan Galtung hacía de violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. Estas dos últimas son invisibles y tienen que ver, la estructural, con la diferencia de oportunidades, la discriminación y, en general, con el trato desigual que las instituciones hacen con algunos ciudadanos; la cultural es similar, pero a nivel individual o personal: indiferencia, odio, desprecio.

El independentismo catalán se ha situado tradicionalmente en la lucha no-violenta contra estas violencias estructurales y culturales. En los últimos meses se ha hecho especialmente patente esta lucha contra una percepción de violencia estructural por parte del Estado español: no reconocimiento del derecho a decidir, arbitrariedad judicial, censura, represión de las libertades ciudadanas (especialmente la libertad de expresión), manipulación de los medios, discurso del odio, ataques a entidades de la sociedad civil, etc.

No entro ahora a juzgar si estas percepciones se corresponden con la realidad o no. La cuestión es que el independentismo, tras intentar pactar con el Estado y rechazar de plano la violencia directa, ha optado por esta vía intermedia de la desobediencia, consistente en poner de relieve estas cuestiones y, en la medida de lo posible, desobedecer normas que se percibían como injustas. El referéndum del 1 de octubre sería el ejemplo paradigmático de esta desobediencia pacífica contra la violencia estructural del Estado.

En el otro extremo, en el llamado bloque unionista, se ha promovido una visión totalmente opuesta a la del independentismo. Por un lado se ha negado la violencia estructural (el derecho a decidir no existe, no es cierto que se pasara el cepillo por el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, etc.) o la violencia cultural (las amenazas fascistas a personas y entidades catalanistas son puntuales o no merecen castigo, las manifestaciones de catalanofobia de algunos medios no son tales o caen dentro de la libertad de expresión, etc.). Por otra parte, y éste es, para mí, un salto conceptual ilegítimo, se ha equiparado la desobediencia a la violencia directa. Así, los que unos ven como una pacífica lucha contra la violencia estructural y cultural, otros lo ven como una violencia tácita que induce a la violencia directa. Este es el razonamiento, entre otros, del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, pero secundado por un gran abanico de espacios políticos que equiparan la desobediencia con la violencia directa y, por tanto, con las penas máximas que estipula el Código Penal.

De la violencia estructural a la violencia directa

Esta posición, desde mi punto de vista, no sólo refuerza la violencia estructural, sino que, en su extremo, la represión de la desobediencia entra ella misma en la violencia directa: es violencia directa apalear 1.000 personas que salen pacíficamente el 1 de octubre y es violencia directa poner en prisión a cargos electos y activistas que han ejercido también la desobediencia. Sin querer tampoco entrar aquí a debatir sobre Teoría del Derecho y sobre el Código Penal, me parece muy discutible hablar de rebelión sin violencia directa, y hablar de incitación a la violencia cuando tampoco ha habido violencia.

En resumen, tenemos el independentismo instalado en la vía de la desobediencia y el unionismo avalando por activa o por pasiva una vía que conduce a la violencia directa (evidentemente de mucho menor intensidad que la confrontación armada, pero conceptualmente en el mismo bando) por parte del Estado, violencia directa que se suma a la cultural y la estructural.

El soberanismo no independentista — lo que generalmente englobamos en Catalunya como Comunes y en otras partes del estado como mareas y confluencias (entre otras reificaciones del 15M), a pesar de sus diferencias internas en composición y en ideología — han querido quedarse en el bando del pacto. En un mundo binario — pacto o confrontación violenta — seguramente es la posición que se esperaría desde el respeto por la democracia y las instituciones. En un mundo más complejo, como el que he descrito más arriba, esta posición tiene sus detractores incluso dentro del respeto por la democracia y las instituciones.

Salgamos por un momento de la política territorial o identitaria y entremos en el machismo o el racismo.

La posición ante la violencia estructural

Las mujeres o las personas negras tienen una aparente igualdad formal en relación a los hombres o a las personas blancas. Pero las mujeres o las personas negras saben, porque lo viven cada día, que más allá de la ausencia de violencia directa, sufren violencia estructural o violencia cultural. La estructural es el techo de cristal, las diferencias salariales, la prioridad de la medicina hacia la investigación con y para los hombres. La cultural es la denigración, los estereotipos, el enorme rango de actitudes y acciones machistas en el día a día, cada día.

Ante el machismo o el racismo cada vez hay mayor consenso que no basta con garantizar las cuestiones formales, sino que hay que ir más allá. La discriminación positiva es el ejemplo más visible, pero hay otros que caen dentro de lo que hemos ido llamando la lucha contra los micromachismos, el machismo banal, el machismo institucional y un larguísimo etcétera. Y lo mismo con el racismo.

Con las enormes diferencias que existen entre los tres casos, las mujeres, los negros y los independentistas se enfrentan a la violencia estructural y cultural. Y esperan de sus compañeros que les ayuden a hacer visible esta violencia no directa por no estar formalizada, a desobedecer lo injusto, a luchar activamente para cambiar la estructura y la cultura de la sociedad.

Y volvemos sobre nuestro caso. En el independentismo, esta violencia estructural y cultural comienza con el discutido derecho a decidir, pero progresa rápidamente sobre el ejercicio y el aprendizaje de la propia lengua, el cuestionamiento de algunas instituciones (como la monarquía), la censura velada de algunas de estas ideas, la censura no tan velada, el encausamiento de la disidencia (humoristas, cantantes, artistas) para acabar con la persecución y encarcelamiento de personas por sus ideas y no por sus hechos.

Lo que el independentismo pide al resto del soberanismo no es que luche por sus propias convicciones (un nuevo estado), ni tampoco pide que luche por unos determinados instrumentos (un referéndum vinculante), sino contra la violencia que el Estado y una parte de la sociedad ejerce contra un colectivo de ciudadanos.

La asimilación de la posición del soberanismo no independenstista a la posición del unionismo, o las acusaciones de equidistancia son, en mi opinión, maniqueas y, por tanto, muy criticables: no es lo mismo inhibirse de una situación de injusticia que ejercerla. Ahora bien, el razonamiento que conduce a estas críticas tiene una parte de fundamento: inhibirse ante situaciones de injusticia, aunque no es lo mismo que ejercerla, contribuye a perpetuarla.

Las izquierdas ante la violencia estructural

Esta última cuestión es, además, especialmente importante desde las izquierdas.

De las muchísimas definiciones que se puede hacer de qué es la izquierda, una de mis preferidas tiene que ver con el querer recorrer el camino que va de la igualdad a la equidad, es decir, de tratar a todo el mundo igual a dar las mismas oportunidades a todos.

La equidad a veces requiere un trato no igualitario, y a veces requiere trabajar activamente (aquí el adverbio es importante) para eliminar las barreras que se interponen ante la igualdad de oportunidades, que evitan la equidad.

Cuando independentismo, y muy especialmente la izquierda independentista, ve algunos de sus derechos vulnerados (ve que el sistema ejerce violencia contra algunas personas), lo que pide no es igualdad, no es un referéndum pactado: pide equidad, pide lucha contra quien vulnera derechos o los vuelve en contra de un colectivo.

No nos debe sorprender, pues, que haya sido con la izquierda independentista donde el soberanismo ha topado más fuerte en estas cuestiones, dado que ha percibido que una parte de la izquierda no defendía algunos derechos con la misma intensidad que otros, dado que ha percibido que era un tema de equidad y no de igualdad, dado que ha percibido que la izquierda no hacía de izquierda en algunos flancos.

No deja de ser paradójico que la izquierda no independentista haya criticado eso mismo al independentismo: que se aliara con la derecha para conseguir sus fines.

Pero son, en mi opinión, dos planos diferentes: mientras puede ser censurable (o no: es otro debate) que derecha e izquierda pacten una determinada política pública, no puede serlo nunca para trabajar conjuntamente por la igualdad de oportunidades o para luchar contra la violencia estructural o directa. La segunda cuestión es sobre el terreno de juego; la primera sobre qué partida queremos hacer.

El punto de encuentro

La solución a este desencuentro es tan simple como difícil de llevar a cabo. Simple, porque hay dos aproximaciones más o menos inmediatas a hacer. Difícil porque son aproximaciones que piden determinación ideológica y, en el caso de los partidos, orgánica y asumir riesgos electorales.

La primera aproximación es que quien se dice demócrata debe desmarcarse del bloque represor en la defensa de los derechos. Y la defensa debe ser activa, no basta con sentarse a esperar un referéndum pactado. Tampoco basta con buscar este pacto. La izquierda no independentista ha de añadirse al independentismo en la desobediencia de todo lo que vulnera los derechos de los ciudadanos. No para defender el independentismo, sino para defender a los ciudadanos, voten lo que voten, piensen lo que piensen. Tal y como lo haría si se tratara de la lucha contra el machismo o contra el racismo. Porque hablamos de derechos, no de políticas. Y eso, en general, no ha pasado.

La segunda aproximación es que la desobediencia debe desmarcarse de las instituciones. Es decir, son las personas las que desobedecen, nunca las instituciones. En algunos casos la frontera puede ser poco clara (p.ej. un diputado, ¿desobedecería como persona o como institución?), pero en otros casos la frontera no es difusa y se ha traspasado. Aquí es donde la sociedad civil debe jugar un papel fundamental que, a menudo, los partidos han querido capitalizar e incluso liderar. La confusión de estas dos esferas, la institucional y la ciudadana, no puede volverse a dar.

Este doble pacto — más determinación en la defensa de los derechos y contra la violencia estructural y cultural, por invisible que sea; separación de las instituciones de la desobediencia civil — son dos pasos claros que pueden darse. Hacerlo pide valor y compromiso. Pero compromiso con los instrumentos, no con los fines. Al fin y al cabo, el republicanismo tiene muchos encajes territoriales, pero este aspecto es sólo el 1% de todo el camino que hay que hacer.

La izquierda tiene la costumbre de empezar por lo que la separa y no en lo que la une. Por una vez, podría invertir el orden de su acción política.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 11 febrero 2018

Categorías: Derechos, Política

Otras etiquetas: catalunya, sentitcritic

Sin comentarios »

Rosetta, cortesía de Mini OzzY.

Rosetta, cortesía de Mini OzzY.La pasada legislatura fue un revulsivo a muchos niveles. El actual modelo de desarrollo de Sociedad de la Información no ha escapado a esta crisis. El caso más conocido, quizás, ha sido el papel central del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) en todo lo que ha hecho referencia a infraestructuras de comunicaciones y seguridad. Hemos tenido, sin embargo, también un interesante debate con el que tenía que pasar con los datos de la historia médica y el proyecto VISC+, cómo debían configurarse las políticas de transparencia, datos abiertos o gobierno abierto de la Generalitat, o cómo se transforma la comunicación con el ciudadano a través de canales telemáticos, entre otras muchas iniciativas.

En los siguientes párrafos quiero hacer dos propuestas: que las infraestructuras deben seguir un proceso de descentralización para evitar la vulnerabilidad de tenerlas todas juntas; y que, por el contrario, los servicios deben tener, si no una centralización, sí un centro de coordinación que permita estrategias y políticas que sean compartidas de manera que aprendan conjuntamente y pongan el ciudadano en el centro.

Desarrollo digital e infraestructuras

El desarrollo digital —o, en su ausencia, la brecha digital— ha pasado por tres estadios desde que empezamos a hablar de las autopistas de la información durante la década de 1990. Hablamos de la primera fase como la de acceso (físico) a las infraestructuras, la segunda como la de la capacitación o las competencias digitales, y la tercera como la del uso efectivo y empoderador.

Aunque las tres fases conviven en el tiempo hoy en día —también en Cataluña— es obvio que el peso se va desplazando cada vez más hacia la tercera. Y es, con esta cuestión bien presente, que deberíamos pensar las políticas de Sociedad de la Información en nuestro país. ¿Qué planes tenemos para el día siguiente del 21 de diciembre de 2017?

La situación actual es fruto de las necesidades de cada momento y ha sido muy útil para el desarrollo del acceso a la tecnología y, en menor medida, el desarrollo de competencias en el ámbito de la transformación digital.

Basta con mirar el organigrama de la Generalitat para ver el enorme esfuerzo que se ha realizado en materia de infraestructuras, seguridad, comunicaciones y alfabetización digital. Sin embargo, no habrá que buscar mucho en el organigrama: el grueso de las instituciones se agrupan bajo la Secretaría de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital.

Esta concentración, en mi opinión, ya no es necesaria. Es probable que las cuestiones de seguridad ya no tengan que depender de las «telecomunicaciones», sino de quien se encarga de la seguridad, los policías o los servicios de inteligencia: Interior. Es también probable que las cuestiones de infraestructuras tecnológicas no tengan que depender de las «telecomunicaciones», sino de quien se encarga de «poner las calles» cada día por la mañana, sean analógicos o digitales: Territorio, Infraestructuras, o como convengamos llamarlo. Es probable que la acreditación de competencias en uso de las TIC o el despliegue de telecentros y políticas de fomento del uso de Internet no tengan que depender de las «telecomunicaciones», sino de quien se encarga de mejorar las capacidades de los ciudadanos y el tejido social del país (la respuesta al quién, más abajo).

Por otra parte, esta concentración, además de responder a un modelo que poco a poco vamos dejando atrás (insisto: no renegamos de él porque ha sido muy útil hasta hoy) tiene unos riesgos obvios: es altamente frágil por el hecho de concentrar, en el mismo lugar, todas las infraestructuras digitales así como una gran parte de los usos estratégicos.

Sociedad de la Información y el ciudadano en el centro

Situémonos en la tercera fase, la del uso efectivo de las tecnologías digitales para el empoderamiento ciudadano. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Por un lado un ciudadano que reúne en una persona física diferentes actores: un paciente, un estudiante, un activista, un consumidor, un emprendedor. Por otra, una dispersión de servicios que comparten, a menudo, necesidades, enfoques, metodologías y, incluso, soluciones. En salud se habla de envejecimiento activo, de comunidades de pacientes o de poner al paciente en el centro para darle más autonomía; en educación hablamos cada vez más de aprendizaje, de aprender a aprender, de comunidades de aprendizaje y de poner al estudiante en el centro para darle más autonomía; en gobernanza, hablamos de participación y co-gestión, de retorno de soberanía, de comunidades de interés y de poner al ciudadano en el centro para darle más autonomía; en economía, hablamos de cooperativismo, de empresas en red, de prosumidores, y de poner el consumidor o el emprendedor en el centro para darle más autonomía. No hace falta seguir. Prácticamente todos los ámbitos de la sociedad están siguiendo el mismo patrón: nuevas herramientas, nuevas formas de organización, mayor autonomía.

Cuando hablamos que la Administración debe proporcionar una ventanilla única al ciudadano, esto no se puede conseguir sólo concentrando aquello que diseñamos e implementamos por separado. Al contrario, el diseño —y más si debe ser participado por el ciudadano en cualquiera de sus roles— también debe ser coordinado. Y esta coordinación no es sólo a la hora de implantar, sino de diagnosticar las necesidades, evaluar las opciones e integrar las soluciones.

No creo que haya que pedir un Departamento del Ciudadano, aunque no me parece tampoco ninguna barbaridad: la gran empresa ya funciona con ejecutivos de cuentas que hacen de intérpretes entre el cliente y la organización. Pero sí un ente que coordine. Y permítaseme insistir: que coordine el trabajo de (por ejemplo) las direcciones generales de Modernización e Innovación de la Administración; de Transparencia, Datos Abiertos y Calidad Democrática; de Atención Ciudadana; de Difusión; o las áreas de Tecnologías de la Información y la Comunicación en Enseñanza y en Salud.

Durante los dos tripartitos (2003-2010) estuvo en funcionamiento la Fundación Observatorio para la Sociedad de la Información de Cataluña (FOBSIC) que debía ser el think tank de la Sociedad de la Información en Cataluña. Seguramente los tiempos de la FOBSIC ya han pasado en cuanto a la sociedad en general, pero sí considero que hace falta un organismo que, dentro de la Generalitat (o junto a ella), detecte tendencias, haga análisis, diseñe propuestas y acompañe la transformación digital en la Administración. Este ente —o lo que sea—, más que coordinar —concepto que siempre tiene un sesgo jerárquico, de verticalidad— debe dar servicio a todos los niveles de la Administración, empezando por la Generalitat misma. Este servicio debe basarse en un diálogo constante entre todos los actores para que las propuestas de innovación que resulten (técnicas, metodológicas, organizativas) puedan probarse, escalarse y reproducirse, sin que cada uno tenga que reinventar la rueda una y otra vez. Porque la transformación digital debe hacer más eficiente, pero sobre todo más eficaz, el tránsito de la Administración a la Sociedad de la Información.

Pero, no nos equivoquemos: esto no va de «modernizar la Administración». O no solamente. Esto de transformar la sociedad. Lo que sirve para la Administración, puede servir para otros ámbitos; y, más importante, lo que aprende la Administración sólo lo aprenderá en un constante diálogo con la empresa, la universidad y la sociedad civil. Lo llaman el modelo de innovación de la cuádruple hélice, pero podemos llamar innovación abierta, innovación social, innovación social abierta, economía social, comunes digitales. Este ente debe tener, pues, forma de T: por una parte, dialogar de forma horizontal con todos los otros actores de la sociedad; por otra, ofrecer acompañamiento en vertical en todo el ámbito de la Administración.

Esto va de cambiar la cultura de la Administración para que sus políticas públicas se acerquen más a este ciudadano del s.XXI que ya está aquí y que pide y necesita cosas distintas de quien lo gobierna. Podemos hacerlo cada uno por su parte o sumar y concentrar esfuerzos. Si nos creemos que la Administración debería hacer I+D+i sobre los servicios y políticas que pone en marcha, esta sería mi prioridad absoluta.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 10 febrero 2018

Categorías: SociedadRed

Otras etiquetas: ontsi

3 comentarios »

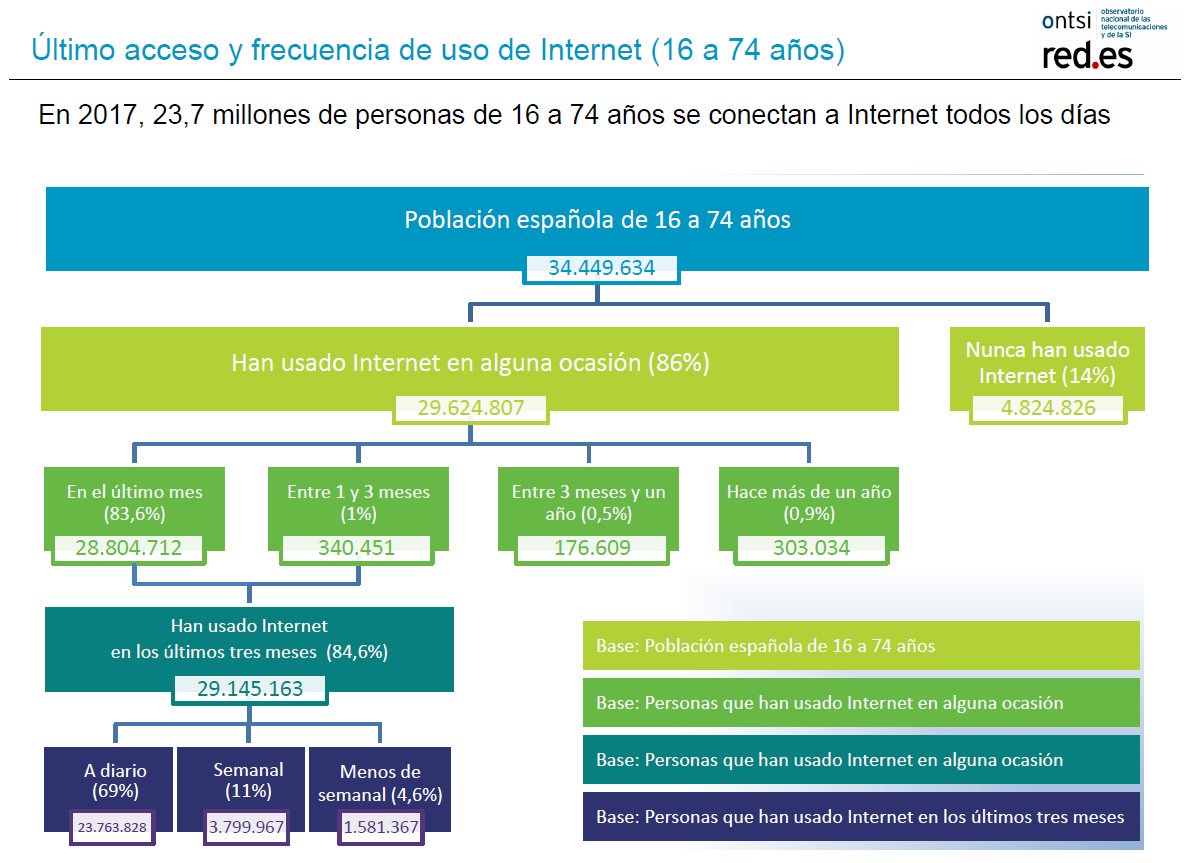

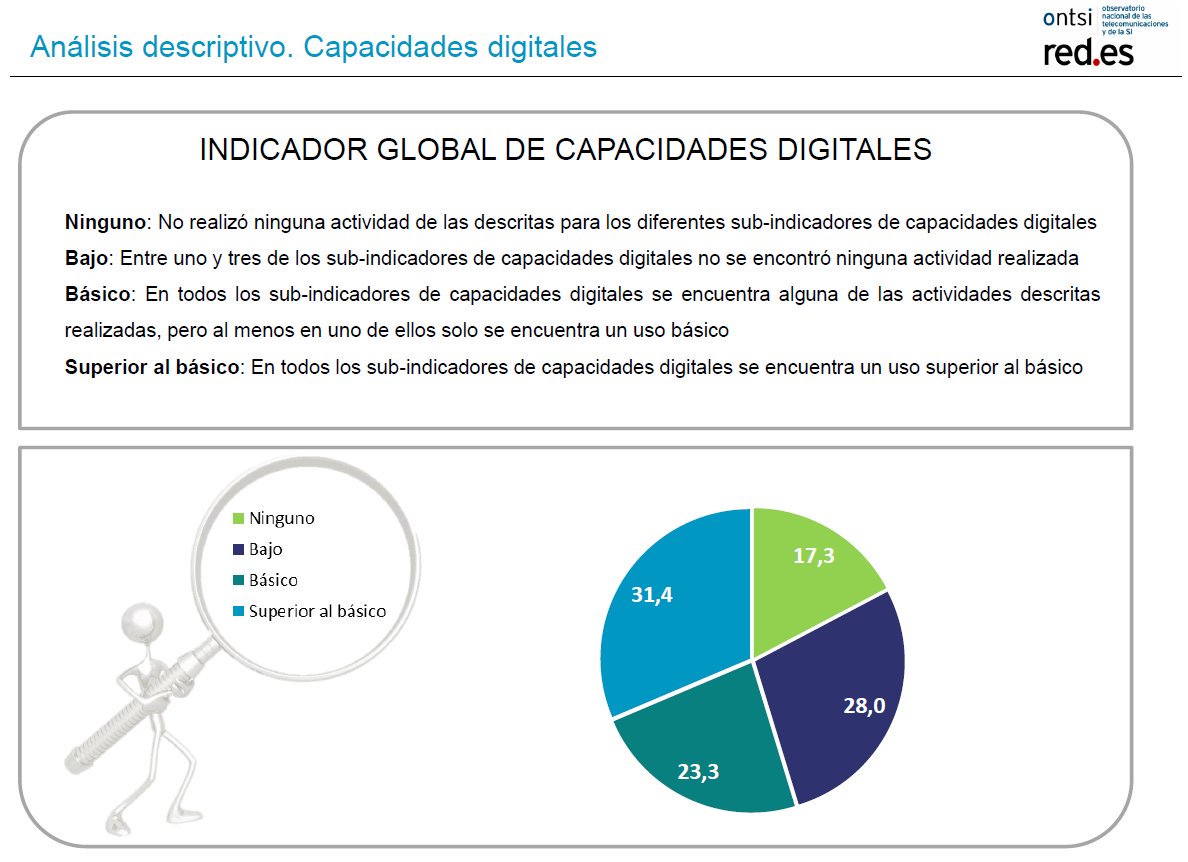

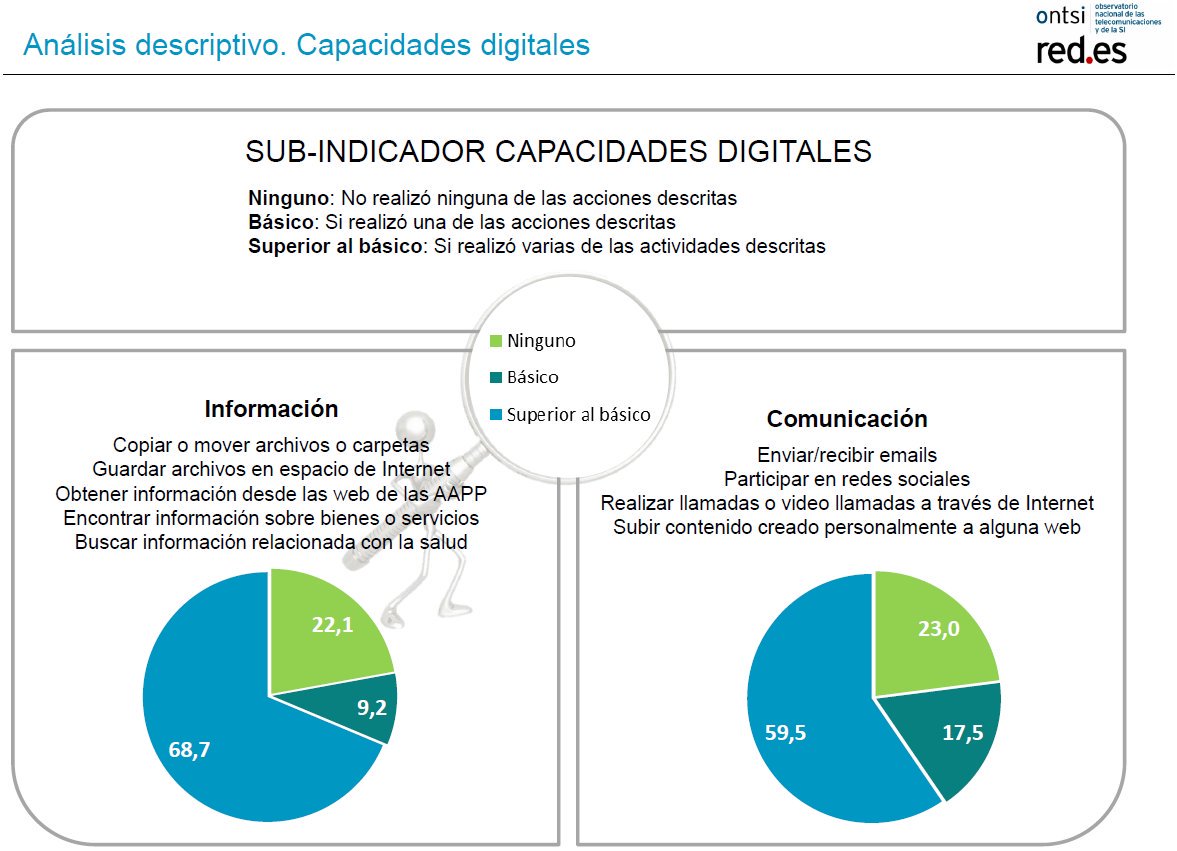

El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información acaba de publicar la edición para 2018 de su Perfil sociodemográfico de los internautas. Análisis de datos INE 2017.

Los datos hace años que no cambian mucho. En parte, por un buen motivo: el 80% de la población usa Internet semanalmente, lo que es una cifra muy elevada y, en consecuencia, difícil de mejorar de forma drástica. En parte, por un mal motivo: ese 20% de no usuarios o de usuarios poco frecuentes parece (casi) estancado y no parece que los esfuerzos por reducirlo estén dando frutos. Puede ser que las estrategias no sean las adecuadas, o que simplemente no nos estemos tomando en serio esta quinta parte de la población adulta española porque ya los damos por perdidos — más sobre esto más adelante.

La Figura 1 muestra con qué frecuencia se conectan los españoles a Internet. En mi opinión, conectarse menos de una vez a la semana ya aleja a una persona de los beneficios más estratégicos de Internet: información, aprendizaje autónomo, participación política, cuidado activo de la propia salud y envejecimiento, oportunidades de socialización y, por supuesto, empleabilidad.

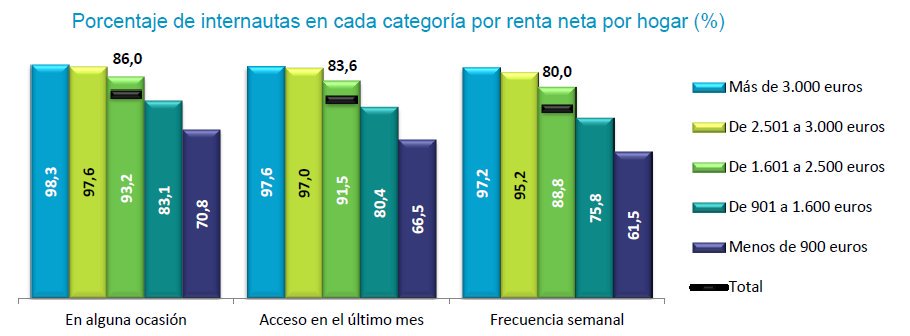

De entre los diversos factores que hay para no estar conectado se encuentra, siempre presente, la renta, tal y como muestra la Figura 2. Aunque no lo vamos a incluir aquí, el ONTSI también muestra como factores la educación y la edad. En realidad, cuando miramos los datos de cerca, se trata del mismo factor representado por variables emparejadas: la renta y el nivel educativo tienen una muy estrecha relación. Por otra parte, en España el nivel educativo y la edad tienen también recorridos paralelos, fruto de, entre otras cosas, la tardía industrialización de España, el también tardío desarrollo del Estado del Bienestar y, cómo no, la Guerra Civil.

Dicho de otro modo, el bajo nivel de acceso a Internet es a la vez consecuencia y causa de exclusión social. Los más excluidos acceden menos a Internet y ese bajo acceso les va a vetar posibilidades de inclusión social.

Vale la pena hacer un breve paréntesis aquí para combatir uno de los falsos mitos sobre la inmigración en España: que tiene bajo nivel educativo y que, además, vive de espaldas a la tecnología. Nada más lejos de la realidad. Son cuestiones sabidas hace tiempo (como muestran Boso y Ros, 2010 o Ros et al., 2012) pero los datos del ONTSI nos lo confirman: la población inmigrante tiene un nivel educativo entre medio y elevado, y vive conectada tanto entre el colectivo inmigrante, con los que han dejado en su país de origen, y con el colectivo de acogida.

Pero volvamos a los conectados y los no conectados. Uno de los dramas —porque lo es— no es cuánto nos conectamos, sino cómo. Es decir, el uso cualitativo que hacemos de Internet, más allá del número de horas que nos sentamos frente a una pantalla. Y si más arriba decíamos que parecía que había un 20% de la población que no importaba a nadie, ahora podemos ampliar el porcentaje al 70%. Y sí, esta afirmación es muy fuerte.

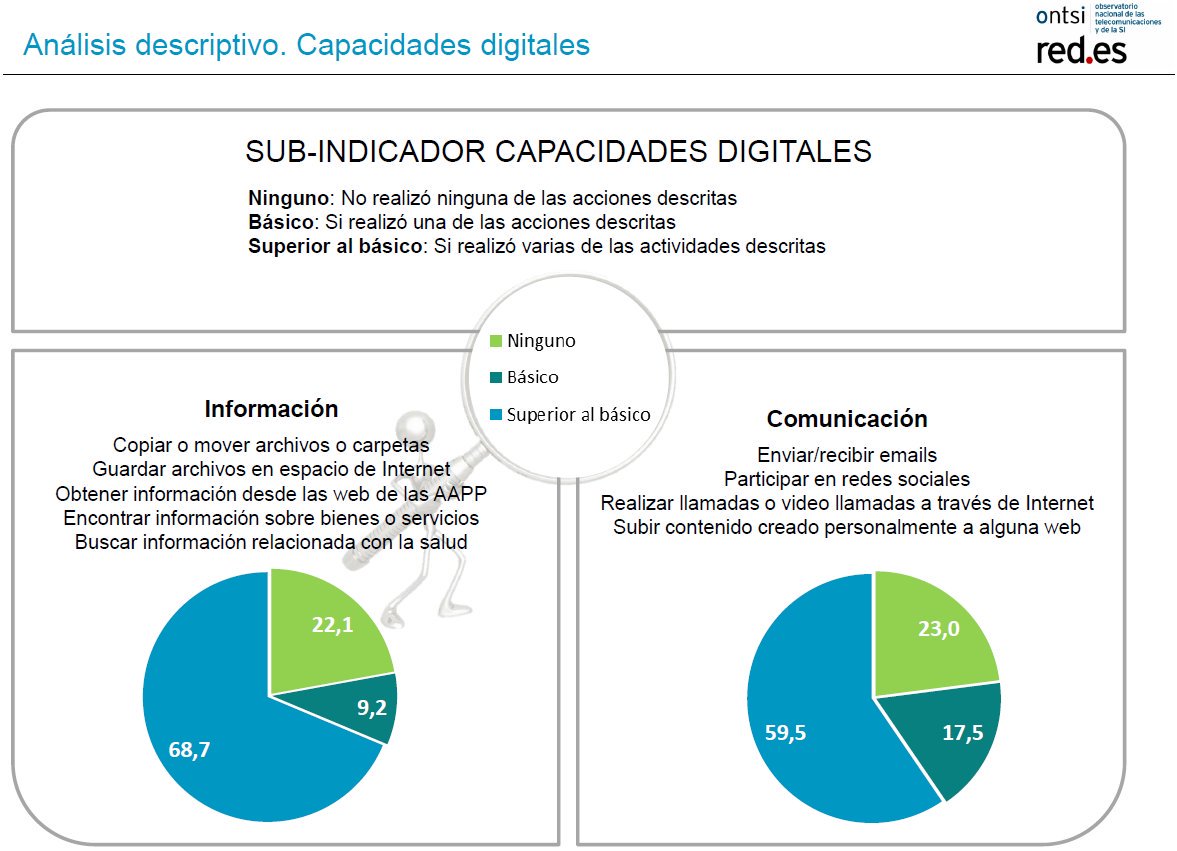

Según el sub-indicador de capacidades digitales del ONTSI (Figura 4), una cuarta parte de la población poco competente en materia digital, tanto manejando información como comunicación. Esta cifra debería hacer saltar todas las alarmas porque viene a decir que casi la mitad de la población (el 20% que no se conecta más el 25% que tiene una muy baja competencia digital) apenas sabe para qué sirve Internet — y, lo que es peor, en muchos casos o bien cree que no sirve para nada o bien cree que sí lo sabe aunque su juicio sobre sí mismo no pueda ser más falso.

Este aspecto, la competencia digital, es ya fundamental para evitar la exclusión profesional y la exclusión social. Y ni el sistema educativo ni el entorno profesional están muy avanzados en esta cuestión. Por su parte, la Administración a menudo se ha centrado en los cables y ha obviado el uso que hacíamos de esto, con los patentes resultados que ahora presentamos.

Figura 4: Capacidades digitales: información y comunicación. Fuente: ONTSI

Figura 4: Capacidades digitales: información y comunicación. Fuente: ONTSI

(2018). Perfil sociodemográfico de los internautas. Análisis de datos INE 2017.El problema de la competencia digital se agrava si hacemos más exigentes los requisitos. El indicador global de capacidades digitales (Figura 5) nos viene a decir que que solamente un 31% (de los que usan Internet!) es capaz de saber cuándo una noticia es falsa, cómo gestionar mejor su salud, como aprender con Internet, como participar mejor en democracia o como tener una estrategia de empleabilidad basada en la red. Es decir, un 69% tiene en casa (o en el bolsillo) una infrastructura que escapa a su control y un potencial que supera su comprensión. Dado que hay un 31% que sí lo sabe, esa brecha digital se convertirá (lo es ya, de hecho) en un nuevo vector de desigualdad social y exclusión — no e-exclusión, sino simple y llanamente exclusión, sin la «e-«.

En resumidas cuentas, el uso de Internet nos muestra y a la vez refuerza que tenemos una cuarta parte de ciudadanos de primera y tres cuartas partes de ciudadanos de segunda. No es una sorpresa: lo vemos en la distribución de las rentas o en la composición de los cargos púbicos, por poner sólo dos ejemplos. Lo que sí es algo más sorprendente es que con el potencial nivelador que podría tener Internet, estemos librando tan mal esta batalla. Son ya casi 25 años de Internet abierta al público en general. Es una generación entera: no podemos decir que nos haya cogido por sorpresa. Ya no.

Hay tres líneas de acción que podrían llevarse a cabo para atajar la situación actual de baja competencia digital en la sociedad:

- La primera, y más obvia, la inclusión en la formación reglada de acciones de aprendizaje que incluyan la competencia digital. Nótese que no se habla de «asignaturas de informática», sino de cómo incorporar la competencia digital de forma transversal en todos los ámbitos de formación. De ahí que se hable de «acciones de aprendizaje», que pueden consistir en actividades, trabajos, proyectos, uso de metodologías docentes intensivas en tecnología, etc.

- La segunda, la promoción de ese mismo tipo de formación pero en la empresa o fomentada desde la empresa. Dado que alcanzar unos determinados niveles de competencia digital urge, no podemos esperar el natural reemplazo generacional que se daría poco a poco a base de incluir dicha formación en la escuela o el instituto. Las personas que ya han superado esas etapas sin haber adquirido dichas competencias deben poder adquirirlas en otros ámbitos de formación no formal.

- Por último, que la Administración promueva con políticas públicas no ya el uso en sí mismo, sino la transformación digital de sus servicios, ya sean en el ámbito educativo (como apuntábamos antes), como en el ámbito sanitario, judicial, económico (como ya se ha hecho en el ámbito tributario), etc. Es decir, que la Administración promueva la demanda en competencia digital de forma indirecta, al ofrecer servicios digitalizados que requerirán del ciudadano dicha competencia. Por supuesto, promover la demanda tiene que venir acompañado de políticas de inclusión digital, pero no basadas en la capacitación por la capacitación, sino basadas en el uso y disfrute activo de esos servicios, lo que se conoce, en otros ámbitos como políticas de tipo pull (en oposición a las políticas push).

Presentant el projecte de think tank a l’Assemblea General Ordinària d’ Òmnium Cultural del 3 de març de 2018.

Presentant el projecte de think tank a l’Assemblea General Ordinària d’ Òmnium Cultural del 3 de març de 2018.