Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 10 febrero 2018

Categorías: SociedadRed

Otras etiquetas: ontsi

3 comentarios »

El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información acaba de publicar la edición para 2018 de su Perfil sociodemográfico de los internautas. Análisis de datos INE 2017.

Los datos hace años que no cambian mucho. En parte, por un buen motivo: el 80% de la población usa Internet semanalmente, lo que es una cifra muy elevada y, en consecuencia, difícil de mejorar de forma drástica. En parte, por un mal motivo: ese 20% de no usuarios o de usuarios poco frecuentes parece (casi) estancado y no parece que los esfuerzos por reducirlo estén dando frutos. Puede ser que las estrategias no sean las adecuadas, o que simplemente no nos estemos tomando en serio esta quinta parte de la población adulta española porque ya los damos por perdidos — más sobre esto más adelante.

La Figura 1 muestra con qué frecuencia se conectan los españoles a Internet. En mi opinión, conectarse menos de una vez a la semana ya aleja a una persona de los beneficios más estratégicos de Internet: información, aprendizaje autónomo, participación política, cuidado activo de la propia salud y envejecimiento, oportunidades de socialización y, por supuesto, empleabilidad.

De entre los diversos factores que hay para no estar conectado se encuentra, siempre presente, la renta, tal y como muestra la Figura 2. Aunque no lo vamos a incluir aquí, el ONTSI también muestra como factores la educación y la edad. En realidad, cuando miramos los datos de cerca, se trata del mismo factor representado por variables emparejadas: la renta y el nivel educativo tienen una muy estrecha relación. Por otra parte, en España el nivel educativo y la edad tienen también recorridos paralelos, fruto de, entre otras cosas, la tardía industrialización de España, el también tardío desarrollo del Estado del Bienestar y, cómo no, la Guerra Civil.

Dicho de otro modo, el bajo nivel de acceso a Internet es a la vez consecuencia y causa de exclusión social. Los más excluidos acceden menos a Internet y ese bajo acceso les va a vetar posibilidades de inclusión social.

Vale la pena hacer un breve paréntesis aquí para combatir uno de los falsos mitos sobre la inmigración en España: que tiene bajo nivel educativo y que, además, vive de espaldas a la tecnología. Nada más lejos de la realidad. Son cuestiones sabidas hace tiempo (como muestran Boso y Ros, 2010 o Ros et al., 2012) pero los datos del ONTSI nos lo confirman: la población inmigrante tiene un nivel educativo entre medio y elevado, y vive conectada tanto entre el colectivo inmigrante, con los que han dejado en su país de origen, y con el colectivo de acogida.

Pero volvamos a los conectados y los no conectados. Uno de los dramas —porque lo es— no es cuánto nos conectamos, sino cómo. Es decir, el uso cualitativo que hacemos de Internet, más allá del número de horas que nos sentamos frente a una pantalla. Y si más arriba decíamos que parecía que había un 20% de la población que no importaba a nadie, ahora podemos ampliar el porcentaje al 70%. Y sí, esta afirmación es muy fuerte.

Según el sub-indicador de capacidades digitales del ONTSI (Figura 4), una cuarta parte de la población poco competente en materia digital, tanto manejando información como comunicación. Esta cifra debería hacer saltar todas las alarmas porque viene a decir que casi la mitad de la población (el 20% que no se conecta más el 25% que tiene una muy baja competencia digital) apenas sabe para qué sirve Internet — y, lo que es peor, en muchos casos o bien cree que no sirve para nada o bien cree que sí lo sabe aunque su juicio sobre sí mismo no pueda ser más falso.

Este aspecto, la competencia digital, es ya fundamental para evitar la exclusión profesional y la exclusión social. Y ni el sistema educativo ni el entorno profesional están muy avanzados en esta cuestión. Por su parte, la Administración a menudo se ha centrado en los cables y ha obviado el uso que hacíamos de esto, con los patentes resultados que ahora presentamos.

Figura 4: Capacidades digitales: información y comunicación. Fuente: ONTSI

Figura 4: Capacidades digitales: información y comunicación. Fuente: ONTSI

(2018). Perfil sociodemográfico de los internautas. Análisis de datos INE 2017.El problema de la competencia digital se agrava si hacemos más exigentes los requisitos. El indicador global de capacidades digitales (Figura 5) nos viene a decir que que solamente un 31% (de los que usan Internet!) es capaz de saber cuándo una noticia es falsa, cómo gestionar mejor su salud, como aprender con Internet, como participar mejor en democracia o como tener una estrategia de empleabilidad basada en la red. Es decir, un 69% tiene en casa (o en el bolsillo) una infrastructura que escapa a su control y un potencial que supera su comprensión. Dado que hay un 31% que sí lo sabe, esa brecha digital se convertirá (lo es ya, de hecho) en un nuevo vector de desigualdad social y exclusión — no e-exclusión, sino simple y llanamente exclusión, sin la «e-«.

En resumidas cuentas, el uso de Internet nos muestra y a la vez refuerza que tenemos una cuarta parte de ciudadanos de primera y tres cuartas partes de ciudadanos de segunda. No es una sorpresa: lo vemos en la distribución de las rentas o en la composición de los cargos púbicos, por poner sólo dos ejemplos. Lo que sí es algo más sorprendente es que con el potencial nivelador que podría tener Internet, estemos librando tan mal esta batalla. Son ya casi 25 años de Internet abierta al público en general. Es una generación entera: no podemos decir que nos haya cogido por sorpresa. Ya no.

Hay tres líneas de acción que podrían llevarse a cabo para atajar la situación actual de baja competencia digital en la sociedad:

- La primera, y más obvia, la inclusión en la formación reglada de acciones de aprendizaje que incluyan la competencia digital. Nótese que no se habla de «asignaturas de informática», sino de cómo incorporar la competencia digital de forma transversal en todos los ámbitos de formación. De ahí que se hable de «acciones de aprendizaje», que pueden consistir en actividades, trabajos, proyectos, uso de metodologías docentes intensivas en tecnología, etc.

- La segunda, la promoción de ese mismo tipo de formación pero en la empresa o fomentada desde la empresa. Dado que alcanzar unos determinados niveles de competencia digital urge, no podemos esperar el natural reemplazo generacional que se daría poco a poco a base de incluir dicha formación en la escuela o el instituto. Las personas que ya han superado esas etapas sin haber adquirido dichas competencias deben poder adquirirlas en otros ámbitos de formación no formal.

- Por último, que la Administración promueva con políticas públicas no ya el uso en sí mismo, sino la transformación digital de sus servicios, ya sean en el ámbito educativo (como apuntábamos antes), como en el ámbito sanitario, judicial, económico (como ya se ha hecho en el ámbito tributario), etc. Es decir, que la Administración promueva la demanda en competencia digital de forma indirecta, al ofrecer servicios digitalizados que requerirán del ciudadano dicha competencia. Por supuesto, promover la demanda tiene que venir acompañado de políticas de inclusión digital, pero no basadas en la capacitación por la capacitación, sino basadas en el uso y disfrute activo de esos servicios, lo que se conoce, en otros ámbitos como políticas de tipo pull (en oposición a las políticas push).

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 24 enero 2018

Categorías: SociedadRed

Sin comentarios »

Pozo iniciático, cortesía de Carlos Calamar.

Pozo iniciático, cortesía de Carlos Calamar.Uno de los temas recurrentes en la Administración, como ocurre en muchísimas otras instituciones, es cómo llevar a cabo la transformación digital. Y, dado que es una organización intensiva en conocimiento, con una fuerte cultura organizativa que depende en gran medida del equipo de personas que la componen, uno de los primeros restos a abordar para dicha transformación digital es la reflexión sobre sus propios equipos: ¿qué competencias deben tener? ¿cómo deben organizarse los equipos? ¿dónde encontrar personas con dichas competencias y capaces de organizarse de una determinada forma? ¿cómo formar en esas competencias y trabajo en equipo?

No obstante, todas estas preguntas se suelen hacer desde una premisa: la Administración como organización que provee servicios y prestaciones.

En mi opinión, hay en esta premisa una gran omisión. Esta omisión es el papel de la Administración en la ayuda a la toma de decisiones. Cuando se habla de las funciones de la Administración, de la Administración como proveedora de valor público, para mi sorpresa la Administración suele definirse únicamente como proveedora de servicios y prestaciones, dejando de lado una, para mí, función fundamental que es aportar datos, información y conocimiento para una mejor toma de decisiones, para hacer política (en el sentido de políticas públicas, policy).

Esta función, al mismo, tiempo, a medida que avanza la transformación digital de la sociedad (no sólo de la Administración) se va haciendo más capilar a todos los ámbitos de toma de decisiones colectivas: no sólo dentro de las instituciones, sino fuera de ellas. Así, las tres patas del Gobierno Abierto (transparencia, participación, colaboración/co-gestión) asumen de forma implícita y a menudo explícita que la Administración aporta datos, escucha el ciudadano y colabora con él para, precisamente, tomar mejores decisiones.

Se puede argumentar que estas decisiones son, en el fondo, para la mejor provisión de servicios y prestaciones. Pero esto nos dejaría fuera toda la creación de normas (el legislativo), así como el desarrollo de marcos culturales y de valores compartidos, donde la Administración tiene un papel fundamental como aglutinador de sensibilidades. Entre las normas y los marcos culturales podríamos situar además cuestiones de estrategias sociales e incentivos a los actores privados que, sin ser servicios ni prestaciones, sí forman parte de la actividad de la Administración y donde aporta, indudablemente, mucho valor.

Esta omisión se arrastra y en mi opinión toma mayor importancia a medida que avanzamos de lo meramente estratégico hacia lo operativo en lo que en materia de talento se refiere. Es decir, cuando dejamos de decir que la Administración tiene unas funciones a ver qué tipo de personas deben contribuir a desarrollarlas y cómo: el talento de la organización. Al no considerar las decisiones colectivas cómo una de las funciones de apoyo de la Administración, cada vez más vamos cerrando la reflexión sobre la transformación digital en el ámbito institucional y dejamos fuera al ciudadano. Esto ha sido así siempre, y seguramente ha sido una buena aproximación en los últimos sigles. Pero si hablamos de transformación digital, es una cuestión cada vez menos cuestionable que uno de los principales impactos de esta transformación digital es la disputa de soberanías entre las instituciones y los ciudadanos.

Cuando habitualmente se habla, por ejemplo, de nuevos canales de comunicación para la Administración, y se habla sobre todo de redes sociales, se habla de éstas como si se tratara de un espacio físico. Sin embargo, vistas desde el empoderamiento ciudadano y la toma de decisiones colectivas, las (plataformas de) redes sociales no son un espacio, sino el reflejo de la articulación de redes sociales (humanas, no digitales), de comunidades (de práctica, de aprendizaje), de colectivos que se han emancipado de las instituciones (públicas, privadas) para hacer cosas. Hacer cosas sin su intermediación y, por supuesto, sin su consentimiento o liderazgo.

Si tomamos las redes sociales como meros espacios, la aproximación en clave de recursos humanos y equipos es la de meros espacios donde atraer talento donde es necesaria la presencia de la Administración, gestionar su marca como si de una organización cualquiera se tratara.

Pero, de nuevo, bajo un prisma de transformación (que no mera evolución) social facilitada por la revolución digital, los canales digitales — al menos los que son relevantes para nuestro contexto — son «para-instituciones» de facto, con comportamientos similares a las instituciones clásicas hacia fuera, pero con funcionamientos de red hacia dentro. En estos espacios no vale el «ir a», sino que la lógica debe ser «estar en»: no ir a las redes a buscar talento, sino estar en las redes para interactuar directamente con él. Presencia y gestión de marca es «ir». Colaborar, cooperar, formar parte de estas comunidades, tiene una lógica muy diferente que requiere de nuevas aproximaciones a la cuestión del talento.

Sucede lo mismo cuando hablamos de formación y reconocimiento: de nuevo, a menudo nos limitamos a los espacios estrictamente institucionales, corporativos, formales, para dejar fuera la rica y creciente naturaleza de las redes y comunidades emergentes facilitados o articuladas por las TIC. No obstante, las redes (informales) de profesionales, de innovación, de interés se compone sobre todo de profesionales que forman parte, al mismo tiempo, de otras redes de personas el trabajo e intereses de las cuales orbitan alrededor del trabajo de la Administración. Si queremos capturar talento, si queremos reconocer los méritos, si queremos formar, debemos tener en cuenta estos espacios, estos nuevos espacios que, en el fondo, son una punta de iceberg: no es el espacio que se ve sobre la superficie la parte importante, sino toda la lógica comunitaria que hay debajo.

Pongamos un último ejemplo.

Cuando se habla de nuevas tecnologías digitales se habla a menudo de comunicación multiplataforma o multicanal o incluso transmedia, se habla de interacción en línea, de movilidad o de ubicuidad, de redes sociales o medios sociales, de big data y data analytics. Y entonces aparece Blockchain como un principio en sí mismo (a menudo que pasa el tiempo, una tecnología sustituye a otra, pero el ejemplo sigue siendo válido).

Es curioso ver cómo se incluye Blockchain (o cualquier otro desarrollo), que es una tecnología específica, junto a conceptos que no son tecnologías sino lógicas de funcionamiento o metodologías o impactos de determinadas tecnologías. No hablamos de teléfonos móviles, o 4G, o tabletas, sino de movilidad. En la misma línea, en lugar de Blockchain, seguramente sería justo hablar de gestión de la información y de toma de decisiones de forma distribuida.

Y eso, la gestión de la información y la toma de decisiones de forma distribuida es del que toda esta reflexión: no podemos dejar fuera la toma de decisiones como función de la Administración, y no podemos hacerlo no sólo porque sea una función legítima de la Administración, sino que la ciudadanía se la está disputando. Y resolver esa disputa es, seguramente, el gran reto de la Administración cuando hablamos de transformación digital.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 09 marzo 2017

Categorías: Infraestructuras, SociedadRed

Otras etiquetas: desi, desi2017

Sin comentarios »

La Comisión Europea ha publicado el cálculo para 2017 de su Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI), el índice de referencia para ver dónde se sitúan y cómo evolucionan las economías digitales de la UE. El índice utiliza diversos indicadores recogidos por el INE con los que Eurostat crea cinco subíndices:

- Conectividad.

- Capital humano.

- Uso de Internet.

- Integración de la tecnología digital.

- Servicios públicos digitales.

En términos generales, y en una cara de la moneda, España evoluciona de forma positiva y, lo que es más importante, la tendencia es también buena y se sostiene en el tiempo. En la otra cara de la moneda, los puntos negros de la economía digital española son también estables y no se corrigen con el paso de los años.

El gráfico resumen para las componentes del DESI lo deja bastante claro:

España en el DESI 2017

España en el DESI 2017Por encima de la media, los servicios públicos digitales (donde España lleva años destacando) y la integración de la tecnología en el tejido económico y empresarial. Justo en la media, la adopción particular de Internet. Por debajo de la media, la conectividad (fruto, entre otras cosas, de la pésima liberalización del mercado de las telecomunicaciones) y el capital humano (fruto del bajo nivel educativo en general de los españoles y del desprecio por la alfabetización digital y la tecnología en las escuelas en particular).

Conectividad

Efectivamente, como muestran los datos, el gran drama de la conectividad en España no es tanto el despliegue de las infraestructuras — donde estamos alrededor de la media europea o incluso mejor — sino el precio: el coste de la banda ancha en España en términos relativos a la renta es más del doble que la media europea — y ha empeorado el último año.

La conectividad en España según el DESI 2017

La conectividad en España según el DESI 2017Las consecuencias de la forma como se privatizó el antiguo monopolio público de telecomunicaciones, Telefónica, se extienden todavía hoy, donde el mercado de las telecomunicaciones tiene todavía graves deficiencias en la competencia, lo que lastra la innovación, la puesta en marcha de nuevas iniciativas, la entrada de competidores y, por supuesto, el ajuste a unos precios de mercado verdadero.

Urge, por tanto, seguir trabajando en la liberalización del sector, eliminando poderes fácticos y prácticas contra el libre mercado.

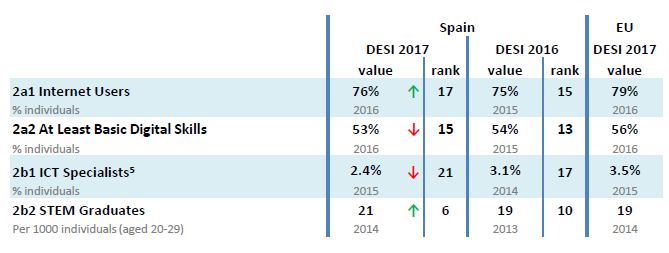

Capital Humano

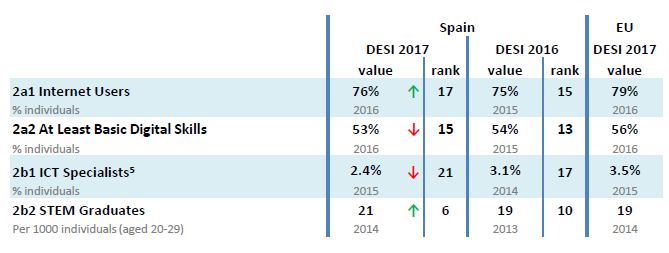

El capital humano en España según el DESI 2017

El capital humano en España según el DESI 2017Si el problema de la falta de competencia tiene una solución relativamente poco complicada, el del capital humano es mucho más complejo.

España — y la Unión Europea en general también — pincha profundamente en alfabetización digital. Apenas la mitad de los españoles tienen las competencias digitales básicas, que como puede verse en su definición, son realmente básicas. En un mundo donde tener un estilo de vida saludable, aprender o participar activamente en cuestiones cívicas va a depender en gran medida de la competencia digital, carecer de competencias básicas es un problema muy grave.

Y lo que es peor: la política — tanto pública como privada — de adquisición y mejora de competencias digitales, en la escuela, en centros de formación, en la empresa, etc. es, salvo excepciones, muy indefinida, poco comprometida y decididamente nada estratégica. Se impone un cambio radical que ponga la tecnología al servicio de los usos, y así incentivar la adquisición de competencias digitales con un fin práctico. Se imponen también cambios en metodologías y procesos que contribuyan a mejorar la eficiencia y eficacia de cualquier tarea intensiva en conocimiento, y con ello motivar a la adquisición de las competencias digitales.

Esta baja competencia digital tiene una derivada muy negativa: el bajo — y bajando — número de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, no solamente no podremos gestionar nuestra vida digital, sino que tampoco podremos encargarle a alguien (a un «informático») que lo haga por nosotros.

Los usos de Internet son altos y las vocaciones de ciencias (o vocaciones STEM) están ahí: pero hay que activarlas y alinearlas estratégicamente.

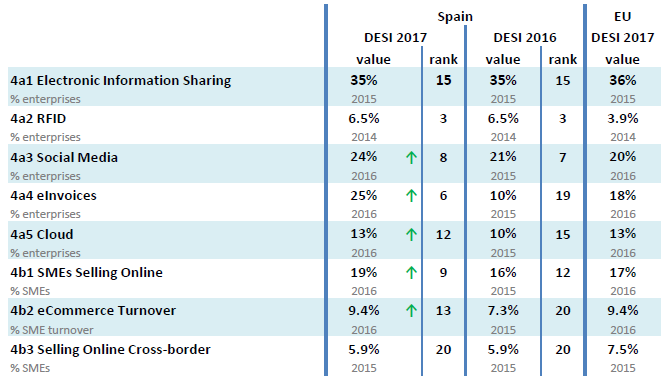

Uso e integración de la tecnología digital

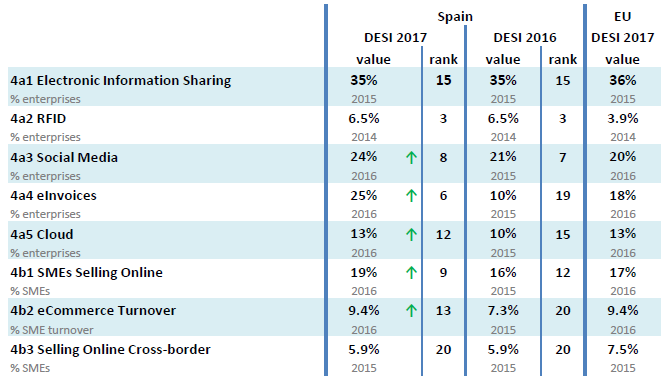

La nota buena — muy buena — que nos trae el DESI 2017 para España es el uso y, sobre todo, la integración de la tecnología digital.

Sobre el uso hay poco que decir que no sea lo que ya sabíamos hace tiempo: el español medio utiliza intensivamente Internet y para prácticamente todo.

Uso de Internet en España según el DESI 2017

Uso de Internet en España según el DESI 2017Si el español utiliza en su vida privada Internet, en el ámbito del trabajo o el ámbito empresarial siempre ha costado más. Los datos nos dicen ahora que la economía española ha dado un buen salto adelante en materia de adopción de las TIC, liderado por la incorporación de la factura electrónica y, muy importante, el crecimiento de la venta online por parte de las PYMES, tanto en número de empresas como en resultados. Estas cifras, acompañadas por un también importante crecimiento de adopción de tecnologías en la nube son cruciales como indicador que la tecnología va dejando de ser una cosa de las grandes empresas para ser de uso más generalizado.

Integración de la tecnología en España según el DESI 2017

Integración de la tecnología en España según el DESI 2017Por supuesto, no hay que abandonarse a la euforia: los porcentajes en algunos indicadores son todavía bajos (gestión del conocimiento vía electrónica, uso de medios sociales, uso de soluciones en la nube o el mismo uso del e-commerce por parte de las PYMES), así que hay que insistir en esta línea.

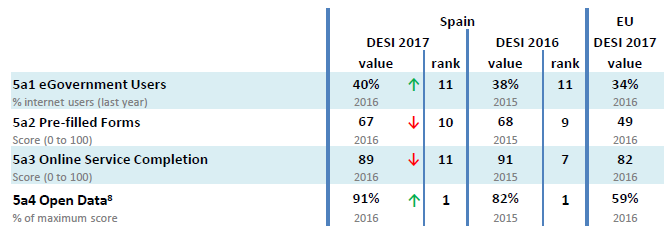

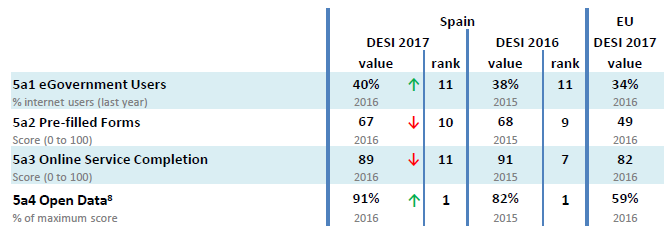

Servicios públicos digitales

Como también es habitual en España, la política de utilizar el sector público como locomotora de la digitalización se ha hecho notar en los últimos años, situando a la Administración española entre las primeras del mundo en desarrollo digital — y muy por encima de la media europea.

Servicios públicos digitales en España según el DESI 2017

Servicios públicos digitales en España según el DESI 2017De estos datos cabe destacar el primer puesto en datos abiertos de toda la UE, que además mejora también en términos absolutos. No es casualidad que España hospedara la International Open Data Conference 2016 en Madrid el pasado mes de octubre.

En resumen, da la impresión que en España el desarrollo digital va a dos velocidades o que mientras la cabeza avanza rápidamente, los pies van arrastrándose detrás porque son de barro. El sector público — sobre todo — y las empresas y los ciudadanos avanzan cada vez más rápido, pero lo hacen con una muy deficiente competencia digital y una peor regulación del mercado. Parecería como si se estuviese primando la cantidad por encima de la calidad. Hay momentos en los que esto es una buena estrategia: hay que arrancar y adelantarse a toda costa para tirar del resto del tren. Pero también es verdad que, alcanzado un cierto impulso, una cadena es tan fuerte como frágil es su eslabón más débil. Nuestro eslabón débil es la alfabetización digital, el utilizar Internet de forma eficaz. Y ahí hay que poner, ahora, si no todos sí muchos de los recursos disponibles.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 26 octubre 2016

Categorías: Política, SociedadRed

Otras etiquetas: eapc, eapc blog, gobierno abierto

1 comentario »

Permitámonos una simplificación casi aberrante de la historia de la gestión de los asuntos colectivos.

En Grecia, las decisiones las tomaban directamente a los ciudadanos (libres, valga la redundancia) y las ejecutaban ellos mismos. Esto era posible, entre otras cosas, porque estos ciudadanos tenían mujeres y esclavos que se encargaban de los asuntos domésticos y porque el mundo era relativamente sencillo y los acontecimientos se sucedían relativamente despacio. A esta época y sus instituciones solemos llamarla democracia griega o, a veces, democracia directa, para desligar el ejercicio personal de la participación pública del entorno geográfico e histórico del momento.

La siguiente reencarnación de la democracia, siglos después, topa con tener que tomar decisiones en un mundo mucho más complejo y con muchos más ciudadanos «libres» que, además, han de tomar decisiones sobre territorios mucho más extensos y, por tanto, deben de llegar a acuerdos con un elevado número de individuos. Ante la ineficacia y la ineficiencia de hacerlo todo directamente, nos inventamos la democracia representativa: unas personas y unas instituciones tomarían decisiones y las ejecutarían en nombre del resto. Entre muchos otros nombres, generalmente nos referimos a este modelo como democracia liberal.

Uno de los grandes debates que estamos teniendo hoy —y que seguramente deberíamos tener todavía con mucha más intensidad— es si las instituciones de la política representativa deberían repensarse. Si Internet ha hecho el espacio pequeño y el tiempo prácticamente un suspiro, si ahora podemos deliberar y coordinarnos a un coste varios órdenes de magnitud inferior que hace unos años, si ahora podemos decidir y evaluar prácticamente sin salir de casa… ¿podemos empezar a «desintermediar» la política?

Todas estas preguntas son relevantes, pero a menudo los silencios son más elocuentes que las palabras. ¿Por qué, cuando hablamos de repensar la política, siempre pensamos en el poder legislativo, pero sólo accidentalmente en el poder ejecutivo? ¿Por qué cuando pensamos en el poder ejecutivo nos viene a la cabeza la transparencia y la rendición de cuentas, pero no la toma de decisiones? ¿Por qué cuando, por fin, hablamos de toma de decisiones sólo en casos extraordinarios hablamos de devolver soberanía y de incidir directamente en la gestión de lo público?

No deja de ser sintomático cómo somos incapaces, ahora sí ahora también, de cuestionar prácticamente todo menos la Administración, que vemos a medio camino entre un monstruo que tiene vida propia y un castillo de murallas inexpugnables.

Mientras los colectivos de enfermos, cuidadores y profesionales de la sanidad se reúnen en comunidades de práctica para compartir conocimientos y recomendaciones, o simplemente para acompañarse, no sucede así (en general), con la Administración. Ni con ella misma ni, por supuesto, entre ella y los ciudadanos.

Mientras presenciamos una importante recuperación del cooperativismo (de diferentes naturalezas y modalidades) aprovechando las nuevas herramientas del trabajo colaborativo, la gestión del conocimiento, la creación de red, lo que es absolutamente común por definición, lo público, no se gestiona ni colaborativamente, ni aprovechando el acceso al talento que hay en todo, ni rompiendo las paredes ni tabiques que permitirían la creación de redes de diferentes tipos y configuraciones. Flexibles. Líquidas. Superpuestas. Es decir, todo lo que no es una jerarquía.

El concepto de Gobierno abierto nos da muchas pistas de hacia dónde podría evolucionar, en materia de gestión colectiva y colegiada, la relación entre la Administración y los ciudadanos. El Gobierno abierto puede ser a la Administración el que la democracia líquida puede ser a la política.

En primer lugar, está la materia prima con la que tenemos que trabajar. En el Gobierno abierto se habla de transparencia, pero en realidad el concepto es mucho más ambicioso de lo que la palabra transparencia evoca. Porque en realidad hablamos de datos abiertas, de acceso a la información primaria que tiene la Administración entre manos —y muy especialmente la que genera ella misma. Hablamos también de la huella legislativa: ¿qué camino ha seguido la idea de una ley o un reglamento hasta que se ha publicado en el boletín oficial? ¿Quién lo ha decidido y con quién lo ha hablado? ¿Qué documentos se han leído y quienes son sus respectivos autores? Presupuestos abiertos, agendas abiertas, repositorios documentales forman parte de estos «datos abiertos» sin los cuales es imposible ya no rediseñar sino ni siquiera repensar la Administración. Y mucho menos «desde fuera».

En segundo lugar, está la participación. Participar en el diagnóstico, en la deliberación, en la negociación. Participar, sobre todo, en la toma de decisiones. Sí, porque cuando decimos participar en realidad queremos decir influir cuando no directamente decidir —al menos, co-decidir. Esta parte, si se me permite la frivolidad, es la menos importante. Al final, si las instituciones están bien diseñadas, quién y cómo se toman las decisiones acaba siendo una consecuencia directa del buen o mal diseño de la institución. Y el diseño, tanto de instituciones como de políticas públicas, recordémoslo, pertenece sobre todo al ámbito de la transparencia, de la apertura.

Por último, el Gobierno abierto nos habla de colaboración. Pero colaboración no en el sentido de participación o de co-decisión, que era el segundo punto, sino colaboración en el sentido de co-gestión. La Administración —y aquí sí que podríamos incluir todas las otras instituciones de la democracia representativa, empezando por los partidos— han sido históricamente refractarios a esta co-gestión. Hay muchos motivos. Entre los legítimos, que el coste de co-gestionar es mucho más elevado, en tiempo y frecuencia en recursos, que una dirección más jerárquica, centralizada y de arriba abajo. Y que hay conocimiento.

Pues bien, ya no es así. O, mejor dicho, sí es así: requiere tiempo, recursos y conocimiento. Lo que ya no es así es que el coste de hacer confluir estos factores sea tan alto como antes de la revolución digital. No es cero, ciertamente, pero empezamos a tener suficiente información como para poder afirmar que, a largo plazo, y en entornos intensivos en conocimiento, las arquitecturas de red son mejores que las jerarquías altamente centralizadas. Mejores en el sentido de más eficaces y más eficientes.

La secuencia es, pues, la siguiente: abrir los datos, informaciones y protocolos para que, quien esté interesado, conozca las necesidades, demandas, alternativas y preferencias que tiene a su alcance. Posibilitar que, con este conocimiento, se puedan rediseñar instituciones y procesos, ahora sí, con la participación de tantos ojos, orejas y manos como sea posible. Y, por último, que estos nuevos diseños tengan en cuenta la concurrencia de nuevos actores, que puedan asumir parte de la responsabilidad de gestionar lo que, en definitiva, es de todos.

No es fácil. En absoluto. Pero muchas de las barreras que nos vienen a la cabeza tienen poco que ver con la naturaleza técnica de tomar decisiones, hacerlas operativas y gestionarlas. Haríamos bien en desenmascararlas para poder concentrar los esfuerzos en lo que sí es un obstáculo para la construcción de una Administración más eficaz y más eficiente. Más nuestra. Además de todos.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 22 septiembre 2016

Categorías: Política, SociedadRed

Otras etiquetas: cidob, tecnopolítica

1 comentario »

Bakunin and Marx from Russia with love, cortesía de fabiotmb

Bakunin and Marx from Russia with love, cortesía de fabiotmbEl 28 de septiembre de 1864 se constituía en el Saint Martin’s Hall de Londres la Primera Internacional de los Trabajadores. Ocho años después, las distintas aproximaciones que sobre el poder y la organización tenían Karl Marx y Mijaíl Bakunin dieron al traste con la unidad y la Primera Internacional se partió en dos.

La Primera Internacional fue uno de los primeros intentos de organizar a una gran masa de ciudadanos a nivel planetario, y lo hizo abriendo la caja de Pandora que todavía está por cerrar: jerarquía y representación o asamblea y participación. Se impuso la primera opción y, en términos generales, así sigue hasta hoy en la inmensa mayoría de organizaciones en todo el mundo.

En el invierno de 2010-2011, el mundo se vio sacudido por la ola de revueltas que convinimos en llamar la “Primavera árabe” y que se extendió, ya con otros nombres, por medio globo. La principal característica de lo sucedido en Túnez, Yemen, Egipto, España, México, Brasil, Estados Unidos, Turquía o Hong Kong —por citar solamente los movimientos más mediáticos internacionalmente— es que todo estaba conectado. Salvando las enormes particularidades de cada caso, en dichos movimientos sociales se compartieron objetivos, protocolos y herramientas, pero —y esto es destacable—, sin ningún organismo coordinador, y sin ninguna asamblea mediante.

La tecnopolítica —en el sentido que le dio Jon Lebkowsky en TechnoPolitics en 1997— aparece como el motor común de los movimientos sociales nacidos tras la emergencia de la Web 2.0 y las redes sociales. Y se erige como alternativa a la jerarquía con una cúpula electa que toma decisiones y las ejecuta, así como alternativa a la asamblea que toma decisiones y nombra una cúpula para ejecutarlas.

Al contrario que éstas, lo que caracteriza la tecnopolítica es primero la acción y después la coordinación, la hacercracia: a partir de una toma de decisiones altamente distribuida, así como la posibilidad para iniciar procesos de forma individual. Tomadas las decisiones y puestas en práctica a modo de proceso piloto, a medida que la iniciativa tecnopolítica gana interés suma participantes y afina sus protocolos. Se enriquece, además, de participaciones puntuales que, lejos de ser un incomprendido clictivismo (todo parece ejecutarse clicando opciones predefinidas e inevitables), se constituyen en aportaciones que marcan la tendencia, el patrón de comportamiento y construyen puentes para su réplica en iniciativas similares.

Es aquí, en hacer la participación distribuida, fácil, gradual y replicable, que es posible constituir redes reconfigurables que se adaptan fácilmente a las singularidades de cada caso particular. Pero que a su vez permiten elevar la mirada y sincronizarse para constituir, por construcción, movimientos emergentes de mucho mayor calado.

Es la sincronización, y no la planificación, lo que hace nuestros actuales radares inservibles para identificar, analizar y evaluar los actuales movimientos sociales, tan diferentes de nuestro institucionalismo.

Este modus operandi de trabajar sobre lo que une y sin detenerse en lo que separa ha dado dos grandes frutos: diagnósticos afinadísimos de cada situación, gracias a su fuerte enraizamiento en las bases ciudadanas y la multiplicidad de ojos que contribuyen al proyecto de proyectos; y procesos organizativos dinámicos y flexibles que facilitan la respuesta rápida y la concentración de masas críticas alrededor de ejes simples y claros.

Su punto débil, probablemente, la reflexión propositiva y puesta en práctica de proyectos a largo plazo. Para ello, es necesaria la visión de contexto, el ágora sosegada y la facilitación de la deliberación. Estas cuestiones han sido habitualmente feudo reservado a las instituciones, con lo que los movimientos sociales han optado por tomarlas. Y es de esperar que el paso de la tecnopolítica por las instituciones las cambie para siempre.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 28 abril 2016

Categorías: Educación, SociedadRed

Otras etiquetas: diarieducacio, fundació jaume bofill, innovación

Sin comentarios »

Targets, cortesía de Hans Splinter

Targets, cortesía de Hans Splinter¿Hay que innovar en educación? ¿Por qué? ¿Para qué? Estamos viviendo una moda pasajera, donde todo debe ser innovación… ¿también en el mundo educativo? ¿O se trata de algo más estructural, incluso necesario?

Por otra parte, ¿qué entendemos por innovación? ¿Cómo se ha de innovar? ¿Para qué hay que innovar? El concepto de innovación es fluido y esquivo, y seguramente es bueno que así sea: es en la constelación de formas de entender la innovación y es en la miríada de métodos que se han llegado a poner sobre la mesa para innovar que se conforma el ecosistema que fomenta y permite una actitud innovadora. Una actitud basada en cuestionárselo todo, en ponerlo todo en duda, a desafiar la realidad hasta que es incapaz de dar una respuesta… y hay que encontrar otra: una innovación.

¿Por qué innovar?

Una pregunta que, sin embargo, normalmente no nos solemos hacer es por qué innovar, bastante diferente, si se me permite el abuso del lenguaje, del para qué innovar. Mientras el para qué nos indica hacia dónde nos movemos (haciendo entrar en juego el resto de preguntas, especialmente qué y cómo), el porqué nos interpela por los motivos de la innovación: estamos tan imbuidos de la inercia innovadora que damos por hecho que innovar es necesariamente bueno. Sin embargo, ¿hace falta, realmente, innovar? Cuando las cosas funcionan y funcionan (bastante) bien, ¿merece la pena arriesgarse a estropearlas en aras de un afán de innovación a toda costa?

Hay, seguramente, dos grandes motivos que nos empujan a innovar. Reconocerlos, más que justificarlos, nos debe ser útil porque marcarán también el tipo de innovación que llevaremos a cabo. Es decir, saber por qué innovamos — o por qué deberíamos innovar — será determinante para identificar, a continuación, el lugar donde aplicar el esfuerzo innovador, dónde crear este ecosistema que sea un hervidero de ideas, qué herramientas nos auxiliarán y, muy especialmente, qué resultados tendremos que esperar.

El primer motivo es la mejora. Nos damos cuenta de que las cosas no funcionan, o no funcionan suficientemente bien, o podrían funcionar aún mejor. E innovamos. La innovación, desde este punto de vista, no es arriesgada, es incremental, nos lleva a una evolución seguramente natural de lo que estamos haciendo, no es terreno conocido pero tenemos mapas que nos ayudan. Copiamos, adaptamos, sustituimos, reinterpretamos, remendamos. Esta es una innovación proactiva que permite adelantarse al entorno. Y es tan necesaria como la importancia que se le dé a ser parte de la vanguardia de un sector económico o un ámbito cultural. En el ámbito educativo, esta modalidad de innovación ha sido históricamente reservada a los pioneros, a los culos inquietos, a los inadaptados. Con todas las connotaciones — positivas y negativas — que se quiera añadir a estos sustantivos.

Innovar para transformar(se)

Hay, sin embargo, un motivo mucho más importante (en mi humilde opinión) que empuja una actitud innovadora y es la transformación. La transformación no es evolutiva ni incremental, sino que suele ser disruptiva y dicotómica: hay un antes y un después de una innovación transformadora. La innovación transformadora suele venir dada, a su vez, por dos cuestiones fundamentales: los cambios tecnológicos (compréndase dentro de tecnología todo lo que es instrumental, como herramientas, métodos, protocolos, etc.), y los cambios de contexto.

Un cambio tecnológico suele implicar automáticamente, que la antigua tecnología se vuelve ineficiente. Es decir, aparecen nuevas formas de hacer lo mismo con menos recursos (de nuevo, recursos en un sentido amplio: personas, recursos materiales, financieros, ¡tiempo!). Y con la ineficiencia se generan diversas tensiones. No sólo se acentúan las restricciones y limitaciones habituales, sino que aparecen insoportables costes de oportunidad y, sobre todo, fricciones entre aquéllos que ahora son más eficientes por haber adoptado la nueva tecnología y aquéllos que siguen anclados a los antiguos modi operandi.

El cambio en el contexto es aún más dramático, ya que afecta a la eficacia: cuando cambia el contexto los objetivos también se cambian de lugar. Sin una adaptación al nuevo contexto, sin una innovación, los esfuerzos apuntan a una diana equivocada. Si eficacia es conseguir el mayor número de objetivos posible (con independencia de los medios, que se miden en el eje de la eficiencia), se hace estrictamente necesario innovar no para mejorar, sino precisamente para que las cosas no empeoren, para no quedarnos como pez fuera del agua.

Cambio de paradigma hacia la Sociedad del Conocimiento

Llegados a este punto, concedámosnos un momento para levantar la mirada. Nos encontramos hoy en día inmersos en un inmenso cambio de paradigma sociotecnológico que está cambiando cómo definimos y entendemos nuestra sociedad de raíz. Las personas e instituciones de esta sociedad están viendo en tiempo real y con sus propios ojos cómo la tecnología (eficiencia) y el contexto (eficacia) cambian de forma rápida, inexorable y sin marcha atrás.

Ante este(estos) cambio(s) podemos, efectivamente, preguntarnos si hay que innovar, si hay que mejorar nada. Si tenemos que hacer evolucionar lo que entendemos como «sistema educativo» o «instituciones educativas». Y es legítimo.

Es, sin embargo, también legítimo preguntarnos si hay que innovar no para mejorar sino para no perder lo que tenemos. Cuando hablamos de equidad en la educación, hablamos de equidad en un mundo donde las desigualdades han cambiado de lugar, se han creado nuevas, en nuevos ámbitos y entornos. Cuando hablamos de calidad, hablamos de nuevas competencias que no conocíamos, de referentes inéditos con que compararnos. Cuando hablamos de excelencia lo hacemos en función de unos recursos e instrumentos que han sido sustituidos por una nueva caja de herramientas.

Parecería que es ya no legítimo sino urgente pensar en una innovación transformadora. Básicamente, porque todo a nuestro alrededor se está transformando y a una gran velocidad.