Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 28 abril 2016

Categorías: Educación, SociedadRed

Otras etiquetas: diarieducacio, fundació jaume bofill, innovación

Sin comentarios »

Targets, cortesía de Hans Splinter

Targets, cortesía de Hans Splinter¿Hay que innovar en educación? ¿Por qué? ¿Para qué? Estamos viviendo una moda pasajera, donde todo debe ser innovación… ¿también en el mundo educativo? ¿O se trata de algo más estructural, incluso necesario?

Por otra parte, ¿qué entendemos por innovación? ¿Cómo se ha de innovar? ¿Para qué hay que innovar? El concepto de innovación es fluido y esquivo, y seguramente es bueno que así sea: es en la constelación de formas de entender la innovación y es en la miríada de métodos que se han llegado a poner sobre la mesa para innovar que se conforma el ecosistema que fomenta y permite una actitud innovadora. Una actitud basada en cuestionárselo todo, en ponerlo todo en duda, a desafiar la realidad hasta que es incapaz de dar una respuesta… y hay que encontrar otra: una innovación.

¿Por qué innovar?

Una pregunta que, sin embargo, normalmente no nos solemos hacer es por qué innovar, bastante diferente, si se me permite el abuso del lenguaje, del para qué innovar. Mientras el para qué nos indica hacia dónde nos movemos (haciendo entrar en juego el resto de preguntas, especialmente qué y cómo), el porqué nos interpela por los motivos de la innovación: estamos tan imbuidos de la inercia innovadora que damos por hecho que innovar es necesariamente bueno. Sin embargo, ¿hace falta, realmente, innovar? Cuando las cosas funcionan y funcionan (bastante) bien, ¿merece la pena arriesgarse a estropearlas en aras de un afán de innovación a toda costa?

Hay, seguramente, dos grandes motivos que nos empujan a innovar. Reconocerlos, más que justificarlos, nos debe ser útil porque marcarán también el tipo de innovación que llevaremos a cabo. Es decir, saber por qué innovamos — o por qué deberíamos innovar — será determinante para identificar, a continuación, el lugar donde aplicar el esfuerzo innovador, dónde crear este ecosistema que sea un hervidero de ideas, qué herramientas nos auxiliarán y, muy especialmente, qué resultados tendremos que esperar.

El primer motivo es la mejora. Nos damos cuenta de que las cosas no funcionan, o no funcionan suficientemente bien, o podrían funcionar aún mejor. E innovamos. La innovación, desde este punto de vista, no es arriesgada, es incremental, nos lleva a una evolución seguramente natural de lo que estamos haciendo, no es terreno conocido pero tenemos mapas que nos ayudan. Copiamos, adaptamos, sustituimos, reinterpretamos, remendamos. Esta es una innovación proactiva que permite adelantarse al entorno. Y es tan necesaria como la importancia que se le dé a ser parte de la vanguardia de un sector económico o un ámbito cultural. En el ámbito educativo, esta modalidad de innovación ha sido históricamente reservada a los pioneros, a los culos inquietos, a los inadaptados. Con todas las connotaciones — positivas y negativas — que se quiera añadir a estos sustantivos.

Innovar para transformar(se)

Hay, sin embargo, un motivo mucho más importante (en mi humilde opinión) que empuja una actitud innovadora y es la transformación. La transformación no es evolutiva ni incremental, sino que suele ser disruptiva y dicotómica: hay un antes y un después de una innovación transformadora. La innovación transformadora suele venir dada, a su vez, por dos cuestiones fundamentales: los cambios tecnológicos (compréndase dentro de tecnología todo lo que es instrumental, como herramientas, métodos, protocolos, etc.), y los cambios de contexto.

Un cambio tecnológico suele implicar automáticamente, que la antigua tecnología se vuelve ineficiente. Es decir, aparecen nuevas formas de hacer lo mismo con menos recursos (de nuevo, recursos en un sentido amplio: personas, recursos materiales, financieros, ¡tiempo!). Y con la ineficiencia se generan diversas tensiones. No sólo se acentúan las restricciones y limitaciones habituales, sino que aparecen insoportables costes de oportunidad y, sobre todo, fricciones entre aquéllos que ahora son más eficientes por haber adoptado la nueva tecnología y aquéllos que siguen anclados a los antiguos modi operandi.

El cambio en el contexto es aún más dramático, ya que afecta a la eficacia: cuando cambia el contexto los objetivos también se cambian de lugar. Sin una adaptación al nuevo contexto, sin una innovación, los esfuerzos apuntan a una diana equivocada. Si eficacia es conseguir el mayor número de objetivos posible (con independencia de los medios, que se miden en el eje de la eficiencia), se hace estrictamente necesario innovar no para mejorar, sino precisamente para que las cosas no empeoren, para no quedarnos como pez fuera del agua.

Cambio de paradigma hacia la Sociedad del Conocimiento

Llegados a este punto, concedámosnos un momento para levantar la mirada. Nos encontramos hoy en día inmersos en un inmenso cambio de paradigma sociotecnológico que está cambiando cómo definimos y entendemos nuestra sociedad de raíz. Las personas e instituciones de esta sociedad están viendo en tiempo real y con sus propios ojos cómo la tecnología (eficiencia) y el contexto (eficacia) cambian de forma rápida, inexorable y sin marcha atrás.

Ante este(estos) cambio(s) podemos, efectivamente, preguntarnos si hay que innovar, si hay que mejorar nada. Si tenemos que hacer evolucionar lo que entendemos como «sistema educativo» o «instituciones educativas». Y es legítimo.

Es, sin embargo, también legítimo preguntarnos si hay que innovar no para mejorar sino para no perder lo que tenemos. Cuando hablamos de equidad en la educación, hablamos de equidad en un mundo donde las desigualdades han cambiado de lugar, se han creado nuevas, en nuevos ámbitos y entornos. Cuando hablamos de calidad, hablamos de nuevas competencias que no conocíamos, de referentes inéditos con que compararnos. Cuando hablamos de excelencia lo hacemos en función de unos recursos e instrumentos que han sido sustituidos por una nueva caja de herramientas.

Parecería que es ya no legítimo sino urgente pensar en una innovación transformadora. Básicamente, porque todo a nuestro alrededor se está transformando y a una gran velocidad.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 30 diciembre 2015

Categorías: Educación

Otras etiquetas: saps que

1 comentario »

En su informe Students, Computers and Learning. Making the Connection, la OCDE nos volvía a recordar que los ordenadores, tabletas o teléfonos inteligentes en el aula, por sí mismos, no aportan nada. E, incluso, pueden resultar perjudiciales. Los medios se apresuraron hacer titulares afirmando la inutilidad de los ordenadores, obviando la parte del «por sí mismos».

Pero vale la pena detenerse un momento a pensar, aquí, sobre qué hacen y qué no hacen los ordenadores en el aula, en los claustros, en las familias. Apuntamos cuatro factores.

El primer factor a tener en cuenta con las Tecnologías de la Información y la Comunicación es que incrementan la eficiencia y la eficacia de todo lo que tiene que ver con (redoble de tambor) la información y la comunicación. Es decir, con todas aquellas tareas intensivas en conocimiento. Es decir, en el aprendizaje. Si bien las competencias digitales pueden acabar no siendo una ventaja competitiva (como hoy lo es leer o escribir), sí serán (o son ya) una desventaja competitiva en quien no las domina. Menor eficiencia y eficacia a la hora de, por ejemplo, trabajar, significa, a corto plazo, perder el trabajo, o no encontrar uno nuevo.

El segundo factor es estar conectado. Pero no a Internet. No: conectado a la sociedad. En una sociedad cada vez más en red, estar en contacto (a menudo permanente) con empresas, compañeros de trabajo, amigos y familia, proveedores de servicios de ocio, políticos y partidos y sindicatos, etc. significa no ser un excluido social. Y sí, la socialización, cada vez más, pasa por Internet. Y la exclusión social es, también, un importante factor de fracaso escolar.

Eficiencia y eficacia en el desarrollo personal y socialización estarán cada vez más relacionadas con un tercer factor: aprender a lo largo de la vida, saber adaptarse al cambio. Este aprendizaje, por construcción, pasa cada vez más fuera de los espacios formales educativos (escuela, universidad). Si las TIC no tienen un impacto en el sistema educativo, sin lugar a dudas sí lo tienen ya en el no-sistema de aprendizaje informal que supone el lugar de trabajo, el ocio o la familia. Aprendemos constantemente. O deberíamos hacerlo.

Pero es que también podemos aprender diferente a los centros. Las TIC permiten recuperar una cierta soberanía sobre el propio proceso de aprendizaje. Y eso es lo que nos dicen la OCDE y muchos otros investigadores en el ámbito de la tecnología educativa: tenemos que hacer los estudiantes más autónomos, más dueños de su propio aprendizaje. El término técnico es heutagogía.

Así, tengamos cuidado con los ordenadores en el aula: por sí mismos, no aportan nada. Pero sí son catalizadores de una gran revolución en el aprendizaje. Una revolución que, si nos perdemos, nos hará ineficientes, ineficaces, excluidos sociales, obsoletos y serviles. Ahí es nada para haber tildado la tecnología de inútil.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 08 marzo 2015

Categorías: Cultura, Educación

Otras etiquetas: papers4.0

Sin comentarios »

Las redes sociales, ¿ángeles o demonios? ¿Agujero por donde se cuela el tiempo o puerta dimensional que nos traslada a otros mundos? Los cuchillos, ¿herramientas para tallar figuras en la madera o para destripar personas en un callejón oscuro? Está bien, tal vez la comparación no es del todo precisa, pero seguramente se entiende la intención: es el uso y, sobre todo, los propósitos tras un determinado uso lo que connota fuertemente una herramienta.

En este sentido, se me ocurren 8 motivos para fomentar el uso de las redes sociales. Y cuando digo fomentar quiero decir promover, animar, facilitar, incentivar, incluso recompensar el uso, y no sólo tolerarlo. Y, también, 3 motivos por los que deberíamos hacerlo con cuidado. Y hacerlo con cuidado significa acompañando su uso, evaluando su impacto, priorizando determinados usos por encima de otros.

El primero es que el mundo ha cambiado, radicalmente, y las redes sociales son una de las consecuencias fruto de esta radical revolución. Sí, que existan puede parecer un argumento pobre. Pero que su adopción sea masiva y su aplicación sea hegemónica no lo es. Como la electricidad. Como el agua corriente. Tener electricidad no nos hace diferentes, ni mejores: es no tener acceso a ella lo que nos sitúa en posición de desigualdad, de exclusión económica y social. Y es en esta clave que tenemos que empezar a comprender las redes sociales, en particular, e Internet y la telefonía móvil y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en general.

El segundo, más poderoso o, quizás, más práctico que el anterior es que las redes sociales son, al mismo tiempo, nuevas herramientas y nuevos espacios. Nuevas herramientas que, en un mundo cada vez más dominado por la gestión de la información y las comunicaciones, nos hacen más eficientes y más eficaces en, de nuevo, cada vez más tareas y procesos. Y no sólo nos hacen más eficientes y eficaces en nuestros pequeños microcosmos personales, sino que abren — literalmente — todo el mundo y nos lo sitúan a un clic de distancia. Así, son nuevas herramientas que nos hacen mejores en nuestros espacios y en los espacios que nos abren.

Tres. El oficio hace el maestro, reza el dicho. Y para practicar, se debe ser y se debe hacer. Las redes sociales son el lugar donde conocer, aprender, practicar y perfeccionar las competencias digitales. Competencias como la alfabetización tecnológica, la alfabetización informacional y la alfabetización mediática. Competencias como gestionar la propia persona digital — y conocer mejor la de los demás. Competencias como medir las tendencias y patrones de cambio que la propia revolución digital imprime en nuestras vidas. Cada día.

Cambios; nuevas herramientas y nuevos espacios; nuevas competencias. ¿Para qué? Cuarto: para cambiar cómo hacemos las cosas. Para transformar nuestras prácticas. Digámoslo de forma más vehemente: para introducir puntos de inflexión y disrupciones entre lo que hacemos, cómo lo hacemos, porqué lo hacemos, con quién lo hacemos, donde lo hacemos, cuando lo hacemos. ¿Y eso es bueno? Absolutamente: dejaremos de hacer unas cosas y haremos otras nuevas; dejaremos atrás tareas e instituciones y articularemos nuestra vida — ocio, trabajo, afectos, aficiones… — de una forma diferente. Las redes sociales son, primero, el lugar donde prototipar estas nuevas prácticas. Y, después, el lugar donde las pondremos en funcionamiento a gran escala.

¿Qué prácticas? Quinto motivo: diseñar, crear, articular, facilitar redes de interés. Sin la tiranía del espacio y del tiempo, podemos ahora tener varias redes donde manifestar nuestros diferentes intereses, donde encontrar soluciones a nuestras necesidades. ¿Provoca vértigo? Ciertamente, pero que este vértigo no nos haga ciegos al paisaje que se despliega ante nosotros.

Sexto motivo. Las redes sociales son muchas. No hablamos de los servicios de redes sociales, sino de sus manifestaciones: las conversaciones comienzan en la calle y acaban en Internet, pasando por la tele y la prensa. Esta itinerancia transmedia de la información y las comunicaciones hace que tengamos que estar en todas partes — repetimos: en todas partes — para poder comprender nuestro entorno. Y no podemos permitirnos no comprenderlo, a riesgo de quedarnos excluidos de él.

Penúltimo. ¿Redes de interés? ¿En un mundo cambiante y complejo? No: redes de aprendizaje y práctica. Las redes sociales nos ayudan no a aprender, sino a aprender a aprender. A ser conscientes de cómo aprendemos, para poder volver a aprender — más y mejor — en el futuro más inmediato. En un mundo que alteramos con nuestra mera acción rutinaria no vale saber conducir: debemos ser los mecánicos de nuestro aprendizaje y de la puesta en práctica de lo que sabemos hacer.

Y hacer es participar. Octavo y último punto, no podremos participar sin redes sociales, y sin participar no podremos estar en las redes sociales. ¿Qué significa participar? Quiere decir deliberar y votar, sí. Pero también cuidar de los enfermos o de nosotros mismos. O aprender (a aprender). O planificar (activamente) nuestras vacaciones o nuestro ocio. O amarnos. Sí, esto también es participar. Y las redes sociales nos ayudan.

¿Siempre? Bueno, con cautela. Tres motivos para tener cuidado a la hora de participar.

El primero es la identidad digital. De la misma forma que sabemos cómo presentarnos en un lugar y sabemos a qué lugares podemos ir, de la misma manera tenemos que aprenderlo en la virtualidad. ¿Nos desnudamos en plena calle? ¿Insultamos los demás? La virtualidad no es demasiado diferente y lo que allí hacemos también tiene consecuencias.

El segundo es conocer cuáles son nuestros círculos de confianza, conocer quién integra nuestras redes, como las desplegamos. Al igual que en la calle, en la escuela, o en el trabajo.

Tercero y último, lo mejor pero también peligroso de las redes sociales es su impacto, tanto en alcance como en rapidez. Internet y las redes sociales multiplican: hay que asegurarse de multiplicar ventajas y no desventajas. Las redes sociales son como una presa: bien gestionada, da agua de boca a una población y riega sus campos. Pero nos cuidaremos muy mucho de abrir de golpe la esclusa: a ver quién para después del agua.

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 22 noviembre 2013

Categorías: Educación, Política

Otras etiquetas: OCDE

Sin comentarios »

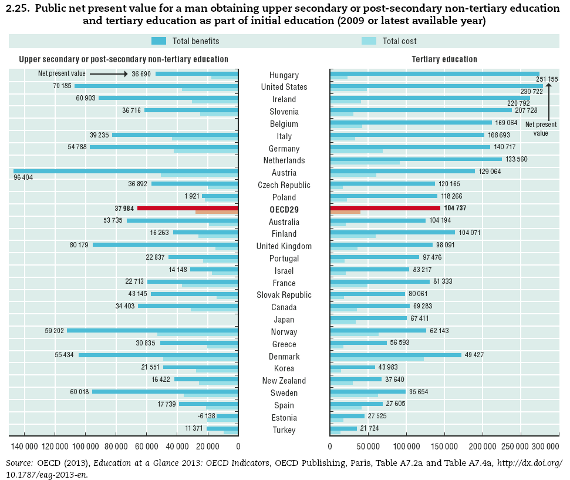

En el informe de la OCDE Government at a Glance 2013 — que a su vez toma los datos de otro informe de la OCDE Education at a Glance 2013. OECD Indicators — aparece un gráfico que en España nos tiene — o debería tener — más que (pre)ocupados.

El gráfico en cuestión es el que representa el análisis coste-beneficio para el Estado de impulsar la educación pública. En la parte de los costes, el coste directo de proveer un sistema educativo, el coste de oportunidad de los impuestos «perdidos» (por estar estudiando y no trabajando) y las becas. En la parte de los beneficios los ingresos por impuestos sobre la renta, el efecto de las contribuciones sociales, transferencias y el efecto de tener una mayor probabilidad de encontrar trabajo (y, por tanto, tener un menor coste social en términos de paro).

Para el caso de España, este valor neto es positivo (como para todos los países a excepción de Estonia en la educación secundaria) tanto para la educación secundaria como la terciaria. Para la secundaria son de 17.739€ por hombre, mientras que para la terciaria son de 27.605€ por hombre. Es decir, al Estado le sale a cuenta, en términos estrictamente económicos, invertir en educación ya que los beneficios (insisto: estrictamente económicos) prácticamente doblan los costes.

A ello habría que añadir, por supuesto, otros beneficios indirectos. Sabemos que una mayor educación tiene un impacto positivo en mayor esperanza y calidad de vida, menor delincuencia y violencia, etc.

Hay, como mínimo dos comentarios más a hacer a esta afirmación.

El primero, obvio, es que la desinversión en educación que se hace dentro de las actuales políticas de austeridad no solamente tiene un impacto en la equidad, la justicia social, la productividad económica o la competitividad de las generaciones más jóvenes, sino que, además, desinvirtiendo en educación estamos, a la vez, castigando las cuentas públicas del futuro. Dicho de otro modo y simplificando en extremo: por cada euro en educación que recortamos, dejaremos de ganar dos euros por persona en el futuro, cuando esta sea un trabajador que pague impuestos, contribuya a la seguridad social o quede en paro y tenga que buscar un nuevo trabajo.

El segundo comentario es incluso más duro que el primero: mientras España tiene un nivel de gasto en educación que se sitúa alrededor de la media de la OCDE, los beneficios económicos que obtiene de invertir en esa educación son de aproximadamente la mitad o un tercio de la media. Es decir, en España — en términos agregados, económicos y en relación al Estado — la educación secundaria rinde la mitad que la media, mientras que la educación terciaria rinde un tercio. Lo que nos sitúa el tercer país por la cola solamente superando a Estonia y Turquía.

¿A qué se debe esta situación? Seguramente a muchos y diversos motivos, pero hay uno que aparece bastante claro: además de las pertinentes reflexiones sobre la calidad de la educación (y, por ende, de sus egresados) es más que probable que tengamos un problema en las empresas a la hora de poner en funcionamiento el capital humano. Lo comentábamos en España en el Global Information Technology Report 2009-2010 y España en el Networked Readiness Index 2013 en el ámbito de las nuevas tecnologías y la competencia digital, aunque el comentario puede extenderse fuera de dichos ámbitos. Las empresas están teniendo acceso a mano de obra muy cualificada pero, no obstante, son incapaces de trasladar esta mano de obra cualificada a unas mayores productividad y competitividad. Probablemente habría que mirar en el acceso a la financiación y la estrategia de I+D+i (factor capital), así como a la cualificación misma de los mandos (la otra cara del capital humano), para buscar determinantes de esta baja conversión de la educación en mayores actividad, ingresos y beneficios empresariales.

La última reflexión, pues, no puede ir sino en esta línea: al pensar en políticas de empleabilidad, más allá de las habituales «flexibilizaciones» en la contratación y las políticas de «contención» de los costes salariales, empezamos a tener ya muchos indicadores de que hay un gran problema en la parte de la empresa y que es ahí donde habría que (también) incidir con fuerza. No obstante, apenas si encontramos políticas dirigidas a ellas, más allá de intentar convertir parados en emprendedores y, por construcción, en empresas.

Actualización: Roger Vilalta me hace llegar una entrevista que eldiario.es hace a Jorge Fabra, miembro fundador de Economistas Frente a la Crisis, donde este último afirma:

Cuando hablamos de competitividad del trabajo debemos cuestionarnos, ¿es que tenemos trabajadores vagos? Esto no es cierto. Lo que tenemos son empresarios muy ineficientes. La competitividad del trabajo depende de la organización del trabajo y de la capitalización tecnológica de las empresas. Y al revés, que los empresarios puedan mejorar sus costes con la devaluación salarial es un incentivo a que relajen la eficiencia en la organización del trabajo y a que relajen la capitalización tecnológica para competir con nuestro entorno

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 16 septiembre 2013

Categorías: Educación, SociedadRed

Otras etiquetas: la vanguardia, mooc, ple

3 comentarios »

El Magazine de La Vanguardia publicaba el otro día un artículo sobre aprendizaje e Internet titulado Conectarse para aprender donde hacía un breve repaso del potencial de la Red en algunos aspectos de la educación. El artículo, de la mano de reputados conocedores del tema, hace un itinerario por conceptos, iniciativas, tecnologías, etc. que están emergiendo o bien ya afianzándose en el ámbito de la tecnología educativa, los objetos de aprendizaje (digitales) abiertos, etc. Hasta aquí, una entretenida lectura.

En el despiece — en el papel; en el formato web viene al final del artículo — la autora apunta:

Los adultos también tienen en internet una buena fuente de formación. Las universidades, incluidas las más prestigiosas del mundo, ofrecen cursos on line, conocidos como MOOC, sobre todo tipo de materias (matemáticas, canto, política, literatura…). Suelen ser gratuitos y en algunos casos otorgan un diploma si el alumno supera una prueba. Siguen la metodología de las universidades en línea –como la UNED o la UOC en España– y ponen al alcance de cualquiera profesores de Harvard, Columbia, la Sorbona o la London School of Economics.

Este párrafo contiene algunos de errores de fundamento que sería conveniente corregir.

El primero, formal: MOOC es un acrónimo que no se ha desplegado con anterioridad en el artículo. Se refiere a Massive open online course es decir, Cursos en Línea Masivos y Abiertos. Esta cuestión formal, de haberse corregido, facilitaría la comprensión o el despejar los errores subsiguientes.

El segundo error, ya de mayor calado, es que no es cierto que «las universidades ofrecen cursos on line» (sic), dando a entender que es una práctica generalizada. Si bien es cierto que es creciente el número de universidades que lo hacen, es todavía una cuestión muy incipiente y ciertamente concentrada en un puñado de plataformas, con más proyectos piloto (con interesantísimas excepciones, por supuesto) que estrategias plenamente consolidadas.

Por otra parte, y aquí está la parte más grave del asunto, todos los MOOC sí son, por construcción, cursos online; pero no todos los cursos online son MOOC. Por tanto, los «cursos on line» no son «conocidos como MOOC»… sino como cursos online, formación virtual, e-learning y otras muchas denominaciones. Pero no MOOC. En absoluto.

A pesar de ser una modalidad de curso online, los MOOC no son algo homogéneo dentro de dicha modalidad, sino que hay una gran variabilidad de metodologías para desarrollarlos. A grandes rasgos, hay dos grandes familias de MOOC: los MOOC conectivistas o cMOOC y los no conectivistas, o xMOOC. Da la casualidad que son estos últimos, los xMOOC, los más populares y los que habitualmente ofrecen esas universidades entre «las más prestigiosas del mundo». Pues bien, dichos xMOOC no suelen (o, mejor dicho, solamente se da en casos excepcionales) tener una metodología remotamente parecida a la cada vez más seguida por las universidades en línea, donde es primordial tanto el papel que se otorga al profesor, monitor, tutor, mentor o como acordemos llamarle, así como a los compañeros de aula. La mayoría de xMOOC — no así los cMOOC — suelen dedicar poco esfuerzo al acompañamiento y todavía menos a la creación de una comunidad de aprendizaje (precisamente, la principal crítica de los defensores de otro modelo de enseñanza virtual).

Es decir, ni los MOOC son una práctica generalizada, ni los MOOC son la misma cosa que la formación virtual ni, precisamente por eso, comparten en la mayor parte de los casos metodología alguna con la formación virtual de grado superior.

No querría terminar sin una nota personal. Este tipo de escritos (como el mío aquí) fácilmente se acaban atribuyendo a (1) una defensa acérrima del propio cortijo (en mi caso, la UOC, que me paga el sueldo), (2) una forma de pensar reaccionaria y retrógrada o (3) las dos anteriores.

Aprovecho la circunstancia, pues, no para justificarme, sino para hacer publicidad de alguna de mi producción científica relacionada con la temática de los MOOC, la tecnología educativa y el que para mí es el concepto clave de toda esta cuestión: los Entornos Personales de Aprendizaje o PLE (por sus siglas en inglés de Personal Learning Environment).

Peña-López, I. (2010).

Deinstitutionalizaing Education. Position paper for the Mozilla Drumbeat Festival. Barcelona, 3-5 november 2010. Barcelona: Mozilla Drumbeat Festival Printing Lab.

Si alguien quiere ampliar, aquí va más material. Que no sea por falta de humildad:

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 27 junio 2012

Categorías: Comunicación, Derechos, Educación, Eventos, Infraestructuras, SociedadRed

Otras etiquetas: debatesic

2 comentarios »

El día 4 de julio, a partir de las 19h en la (¡nueva!) sede de la UOC en Sevilla (Torneo, 32), participaré en la sexta y última jornada de los [sic] Debates sobre tendencias en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. La inscripción puede realizarse en el formulario del evento. Los usuarios de Twitter, pueden seguir #debateSIC. Habrá también streaming de vídeo.

El objetivo de la sesión es reflexionar o repensar cuáles son o cuáles deberían ser las relaciones entre gobierno y ciudadanos después de la revolución digital, y ver si somos capaces de acabar de conformar esa nueva Sociedad de la Información.

Gianluca Misuraca, investigador del centro de investigación JRC-IPTS de la Comisión Europea, centrará su análisis en las relaciones entre Administración y ciudadanía, hablando sobre todo de administración o gobierno electrónico, datos abiertos, etc.

Por mi parte, la reflexión se referirá más a la relación de gobiernos, parlamentos y partidos políticos en materia de ejercicio de la democracia. Esta es, en síntesis, la presentación de mi introducción:

¿Evolución o revolución en la participación ciudadana? De la transparencia al #15MpaRato

Imaginemos un agricultor en el Delta del Ebro. De pronto se da cuenta que el agua baja sucia, demasiado sucia como para que los cultivos no peligren. Se sube al caballo (no hay coches, no hay Internet) y se dirige río arriba. 350km después, en el Valle de Pineta, se encuentra con unos ganaderos que están contaminando las aguas: la falta de pastos les ha obligado a estabular y utilizar piensos de dudosa calidad y peor impacto medioambiental. Se llega al acuerdo rápidamente: el agricultor suministrará hierba a los ganaderos, quienes, a cambio, mantendrán el agua limpia y suministrarán carne y leche al agricultor.

A medida que más agricultores y más ganaderos de toda la cuenca del Ebro/Cinca se añaden a los acuerdos, la gestión se vuelve compleja. Los trajines de unos y otros acaban por tener descuidados cultivos y ganado, con importantes pérdidas económicas: se dan cuenta de que sale a cuenta que algunos de ellos se dediquen en exclusiva a la actividad política, pagados entre todos. Se crea el «Parlamento del Ebro/Cinca» con sede en Fraga, donde hay sesiones semanales y donde se almacenan (en papel, no hay PDF) los documentos de las sesiones, informes técnicos, etc. Cada semana, los representantes políticos informan a sus respectivas comunidades de los acuerdos alcanzados.

Pero el Ebro tiene más afluentes y pronto hay que crear otros Parlamentos: el Parlamento del Ebro/Segre, el Parlamento del Ebro/Gállego, el Ebro/Jalón… y, por supuesto, un Parlamento de nivel superior, el Parlamento del Ebro, cuya sede se fija en Zaragoza. Se crean distintos niveles político-administrativos y pronto es imposible, ante tanta población, rendir cuentas cada semana. Se fijan algunas sesiones de debate de carácter anual y un gran evento cada cuatro años.

Revolución digital y democracia

La historia anterior seguramente tendría un argumento distinto en un mundo con telecomunicaciones y la posibilidad de digitalizar la información. Y probablemente tendría también actores distintos.

- ¿En qué cambia el hecho de que el acceso a la información pueda realizarse ahora prácticamente sin coste alguno?

- ¿Qué tipo de espacios y prácticas de deliberación podemos desarrollar cuando ya no hay límites de espacio ni de tiempo?

- Con más y mejor información, con espacios distintos para la deliberación, ¿cómo formamos nuestra opinión? ¿cómo establecemos nuestras preferencias? Y, todavía más importante, ¿qué prácticas y qué agentes pueden o deben intervenir en la negociación entre opciones?

- ¿Necesitamos repensar la forma como explicitamos nuestras preferencias? ¿Qué limitaciones hemos dejado atrás y qué limitaciones todavía tenemos a la hora de establecer (nuevas) formas de votación?

- Y, por último, seguramente es posible que la rendición de cuentas sea no ya más transparente, sino «por defecto», más ágil, flexible, automatizada e incluso personalizada.

Intentaré no responder a estas preguntas, pero sí ponerlas en relación a cuestiones como la Primavera Árabe, las Acampadas en la Puerta del Sol y el 15M, las (mal llamadas) wikirrevoluciones, la iniciativa 15MpaRato o el proyecto para la nueva Ley de Transparencia.